顧客の「動態」理解と「カスタマーダイナミクス」

経営が見失っている顧客の心理、多様性、変化に対し、心理と多様性を経営の視界に捉えるために「顧客起点の経営構造」と「顧客戦略(WHO&WHAT)」のフレームワークの活用を解説してきました。ここからは、TAMを構成する顧客全体と自社プロダクトの顧客の変化を捉え、顧客戦略を柔軟に運用するための「顧客動態(カスタマーダイナミクス)」フレームワークに注目します。カスタマーダイナミクスは手前のシリーズ「ビジネス構造の理解」で既出の内容ですが、改めて経営視点で取り上げます。

多くの企業で、顧客は固定しているものと捉えられています。しかし、顧客は決して固定した存在ではなく、常に変化している「動態」です。顧客の心理が変化し、その結果として行動が変化して、プロダクトの財務結果に影響を及ぼします。

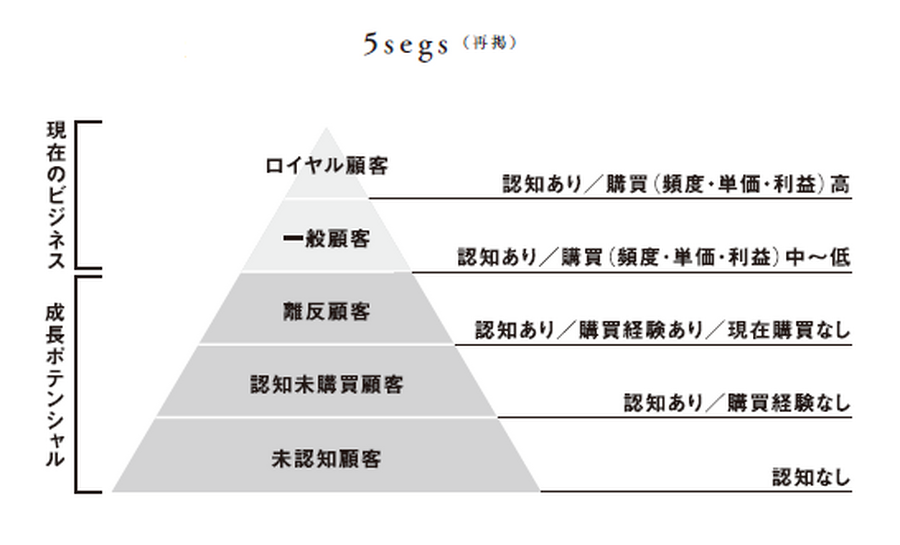

この顧客の変化を捉えるために、「カスタマーダイナミクス」フレームワークを活用できます。これは、顧客の心理と行動の変化を可視化し、組織全体の意識を顧客の変化に向けることを目的とします。具体的には、「5segs(ファイブセグズ)」または「9segs(ナインセグズ)」の顧客分類を用いて、顧客が各セグメント間をどのように移動しているかを時系列で追跡します。これにより、施策の効果を評価し、顧客戦略を常に最適化できるようになります。

顧客の購入意思決定は、知り合いの勧めや広告接触、口コミなどによって刻々と変化します。しかし、経営現場のデータは、顧客の行動の一瞬を切り取った静止画に過ぎず、この動的な変化を捉えきれていません。特にデジタルサービスや消費サイクルの速い業界では、この変化と対応の間のギャップが企業の死活問題となります。逆に、競合に先んじて顧客の変化を捉え、顧客戦略(WHO&WHAT)を素早く調整できれば、競争優位を築き、新たな価値の提案が可能になります。

「5segs」で下位から上位への動態を生み出す

では、どのような業態にも適用できる「5segsカスタマーダイナミクス」を用いて、顧客動態を考えていきます。顧客はまさに動態であり、5segsの5つの分類(ロイヤル顧客、一般顧客、離反顧客、認知未購入顧客、未認知顧客)の間を動き続けています。この動態を視野に入れて成長戦略と収益性の向上を目指すのが「5セグズ カスタマーダイナミクス」フレームワークの役割です。

5segsで考えると、一定期間の利益のほぼすべては、上位2層のロイヤル顧客と一般顧客から成り立っています。一部の会費制や事前支払いのビジネスなら、離反顧客からも利益が得られる場合もありますが、およそ上位2層からの売上と利益で、下位3層への投資を賄っています。つまり、新規顧客の獲得や離反顧客の復帰への活動にかかる費用のほぼすべてを、上位2層が担っているのです。

そのため経営が目指すべきは、顧客を下位の層から上位2層へと引き上げる顧客動態を生み出すことです。活動の結果として、5層の割合が増減し、売上と利益が生まれます。

ただしもちろん、顧客は自社の活動にのみ影響を受けるわけではなく、競合の活動や環境要因の変化などによってその心理と行動は変化し続けています。だからこそ、5segsカスタマーダイナミクスフレームワークで顧客の動態を可視化し、顧客心理と行動の変化を捉えて成長戦略と利益性向上に貢献することが重要です。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です