顧客行動のもととなる心理変化をつかむ

誰に何を提供するのか、どのような価値が成立し顧客に購入していただけるかの組み合わせが「顧客戦略(WHO&WHAT)」だと解説しました。どの顧客戦略が有効か、その確実性をどう見積もるかは、セグメントを絞った上で、特定の顧客一人の心理と行動を深く掘り下げる「N1」の理解から見いだすことができます。本項ではN1の重要性に関して、ロート製薬の化粧水「肌ラボ」の事例を紹介します。N1分析、および肌ラボの事例はこれまでのシリーズでも解説していますので、学習済みの方は振り返りとして役立ててください。

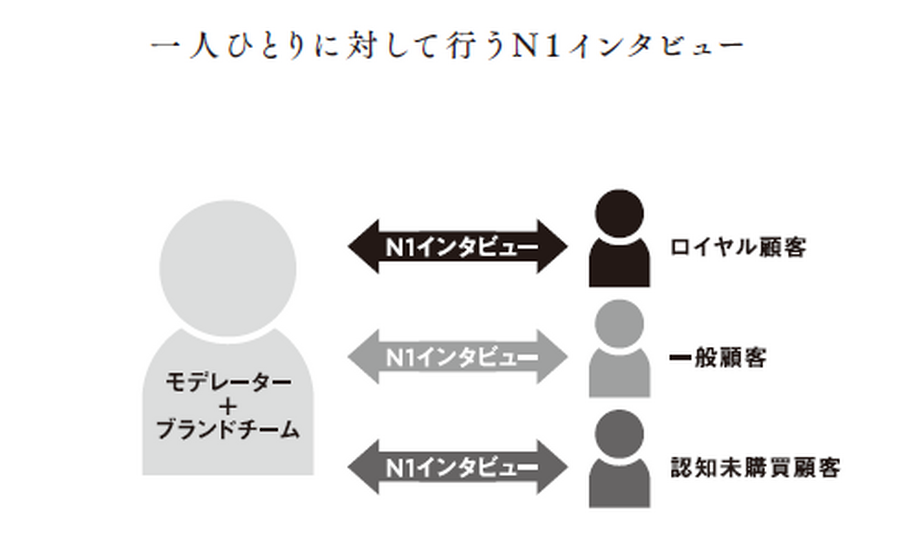

“N1”には、量的調査での顧客母数や標本数を表す「N」や「n」のような、統計学的な意味合いはありません。あくまで、マス思考を避けて一人の顧客を徹底理解することの重要性を訴求しています。「取り戻すべき顧客理解②:顧客の多様性」の項目で紹介した1対1と1対マスの比較の通り、どんなに優れたプロダクトでも、対象顧客を十把ひとからげにマスと捉えて認知獲得や購入促進の施策を計画しても、ほとんどうまくいきません。なぜなら繰り返し述べてきたように、総体としての顧客行動は一人ひとりの心理変化の結果の集合だからです。

BtoC、BtoBにかかわらず、投資対効果を高めて利益性を引き上げる第一歩は、マスではなくN1を捉えることなのです。一人ひとり、名前のある実在の人物を観察したり、対面でしっかりインタビューをしたりすることで、何に心を動かされて認知や購入につながっているのかをつかむことができます。

化粧水「肌ラボ」におけるN1の心理把握

ロート製薬の化粧水「『肌ラボ』極潤」は、ある一人の顧客が語った支持の理由から誰に何を提案すべきかを洞察し、顧客戦略に落とし込むことで、大きく売上を伸ばしました。

マーケティング部、商品開発部と広告制作部の共同で、実際の顧客を招いてインタビューをした際、ある顧客・Aさんが「ベタつきがいい」と話しました。ヒアルロン酸を高配合した同商品は粘性があり、これまでの顧客アンケートなどではそれにネガティブな意見もあったのですが、Aさんは商品を使いながら「手に頰がくっつくくらいベタつくのが、保湿の証拠」と力説されたのです。Aさんが顧客になり、強く支持するに至った心理変化の要因は「ベタつき=保湿の証拠」でした。

そこで、「手に頰がくっついて離れなくなるほど〝もちもち肌〟になる」という便益と独自性を提案し、さらなるインタビューや小規模なテスト販売をしました。その結果、この提案に対して、非常に多くの潜在的な新規顧客層が存在し、顧客化した後の継続購入率が高いという手応えがあったので、継続的に大規模投資して事業成長を実現しました。

より高い保湿を求めて競合商品を使用している顧客に対して、手が頬にくっつくほどの保湿力という便益と独自性が、顧客戦略として成立したというわけです。①潜在的規模が大きく、②高い継続率から高いLTVが早期に期待でき、③テレビCMやPR投資での認知拡大で一気に顧客戦略を実現できる可能性がある、ということが見えたのです。

このように一人の特殊とも思える顧客の話は軽視されがちですが、Aさんは明らかに同商品を高頻度で使用しているロイヤル顧客だったため、当時のチームは見逃しませんでした。先ほどの図で考えると、ロイヤル顧客の方の心理を探るN1インタビューを行ったことになります。

その結果、一般顧客からロイヤル顧客への「ロイヤル化要因」が「ベタつくほどの保湿」であるとの仮説を立てることができました。加えて、まだ購入したことのない層も含めて「保湿に課題を感じている方=WHO」&「ベタつくほど保湿された肌=WHAT」という顧客戦略を見いだせました。

顧客をひとくくりにしていたら、前述のようにベタつきはネガティブな意見として片付けてしまい、それを逆手に取って独自性のある便益として大きく打ち出す戦略は生まれなかったでしょう。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です