顧客起点の定義―― 顧客の視界で見る

前述のように、経営が取り戻すべき顧客理解には、顧客の心理、多様性、変化の3点があります。これらの理解を深めることで「顧客は誰なのか」を定義し、それを共通の横串として組織全体で共有し、経営層を含めて社内で議論して意志決定を行い、進捗に応じてPDCA(Plan:計画、Do:実行、Check:評価、Action:改善)サイクルを回していくことが、この応用編で提案する顧客起点の経営改革です。これから、その実装のためのフレームワークを詳しく解説していきます。

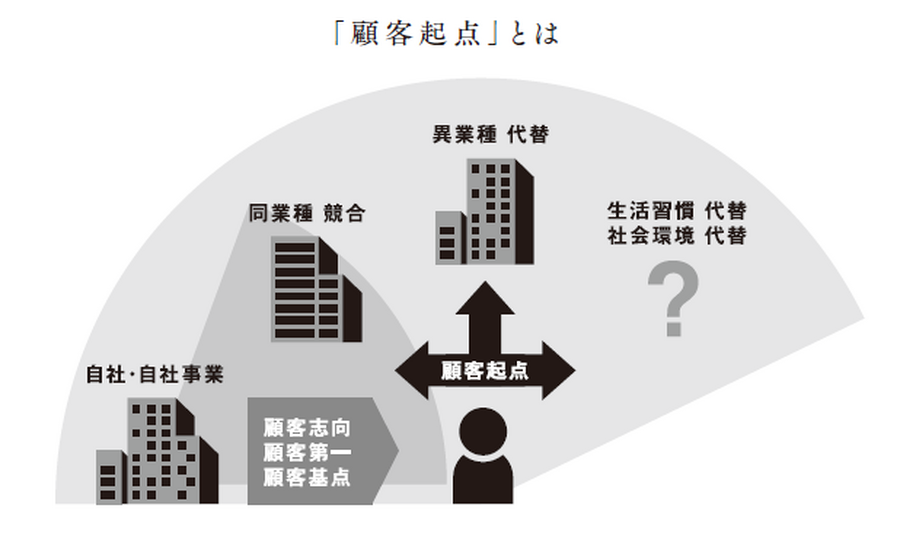

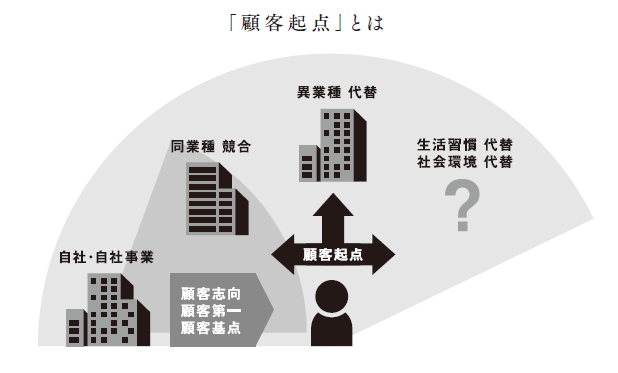

前提として、ここで「顧客起点」の意味合いを定義しておきます。「顧客志向/顧客第一/顧客基点」のような「顧客〇〇」あるいは「お客様〇〇」という言葉は、業種を問わず様々な企業が理念などに掲げています。しかしどれも同じように、顧客を大事にすること、あるいは顧客のニーズを発端に考えていくこと、などと捉えられています。

顧客志向や顧客主義と掲げながらも、ほとんどの場合、自社プロダクトを売るために顧客を単なる数字として見ているのではないでしょうか。もう少し顧客寄りであっても、あくまで「顧客から〝自社のプロダクトは〟どう見えているか」という発想です。その場合も、自社と顧客という閉じた関係において顧客を捉えようとしているので、本当の顧客の視点や思考とは異なります。顧客はたいてい、自社や競合などをあらかじめ区別して選ぼうとしていません。

顧客は、自らの何らかのニーズを満たすために、様々な選択肢を視界に入れます。自社商品・サービスと同じカテゴリーに属する競合だけでなく、カテゴリーに関係のない代替プロダクトや代替案もそこには含まれます。図に示した、左右に広がる大きな扇形の部分が、顧客の視界です。

自動車会社のライバルが“徒歩”だと思えるか

例えば自動車を販売する企業は、顧客を見る際、図の左下の狭い扇形のように自社ブランドと競合ブランドが視界に入ります。しかし顧客を起点に考えると、最近では内燃機関の自動車だけでなく、テスラを含むEV(電気自動車)の競合も視界に入れる人が増えているでしょう。移動手段という意味では車に限らず、公共交通機関、自転車、徒歩、ジョギング、またアプリ連携で配車が便利になったタクシーの日常利用も代替手段です。それだけでなく、移動手段の先にある目的を考えれば、移動すら必要ないオンラインでの仕事や学習スタイル、食や買い物のデリバリーも、異業種の代替になり得ます。

この視界で想像し考えることが「顧客起点」です。そもそも車が提供している移動の目的を顧客起点で捉えて初めて、様々な環境変化や自社プロダクトが顧客に接触しうる可能性が見えてきます。

そしてそれは、自社の車を売るため、買っていただくためにどうするか、という視点のままでは視界に入りません。顧客起点で、移動する目的を捉えられていなければ、自社が熱心に開発している自動車と、自転車や徒歩やデリバリーが並列の重みを持って見えてこないからです。自社プロダクトとの関係性を前提に顧客を捉えるのではなく、あくまで顧客が求める便益と、なぜそれを求めるのかという目的から考えていくことが重要なのです。

顧客起点になれなかった大型書店の衰退

大型書店とAmazonの例を考えてみましょう。2000年代、本を読むというニーズに対して店舗を構える大型書店は、同じく店舗を構える競合に対して差別化を図るため、顧客に便利な出店を考え、いかに来店していただき、快適に本を選んで購入していただくかという便益を追求していました。スターバックスなどとも提携して、店舗としての居心地や使い勝手の良さによる来店自体を目的にしていました。そして米国における2大書店チェーンのバーンズ&ノーブルとボーダーズは互いの競争に明け暮れ、Amazonを長らく競合とも見なしていませんでした。

一方Amazonは、顧客が本を読むために必要なことだけを追求し、在庫の拡充、配送時間の短縮、配送料の低減、電子書籍の拡充も徹底しました。結果、多くの顧客が書店という店舗に行くことを主便益とせず、本が手軽に読めることを求めてAmazonを選んでいきました。これが自社プロダクトありきの「顧客視点」と、自社を前提としない「顧客起点」の違いです。

このAmazonの動向は、バーンズ&ノーブルやボーダーズにとって、①書店の代替手段であるECの登場で競争環境が変化し、②それによって顧客の変化が起こり、③自社への来店(購入)が衰退した、と読み解くことができます。つまり顧客起点になることとは、顧客の立場や気持ちを踏まえて、その顧客にとって便益のあるすべての選択肢を視界に入れることです。選択肢には、そのカテゴリーの競合だけでなく、カテゴリー外の代替品も入ります。

経営が取り戻すべき顧客理解は、顧客の心理、多様性、変化の理解を継続的に深めることだと述べました。それを社内に根付かせるためにも、すべての意志決定において、顧客起点を軸にする必要があるのです。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です