すべてのビジネスは1対1から始まる

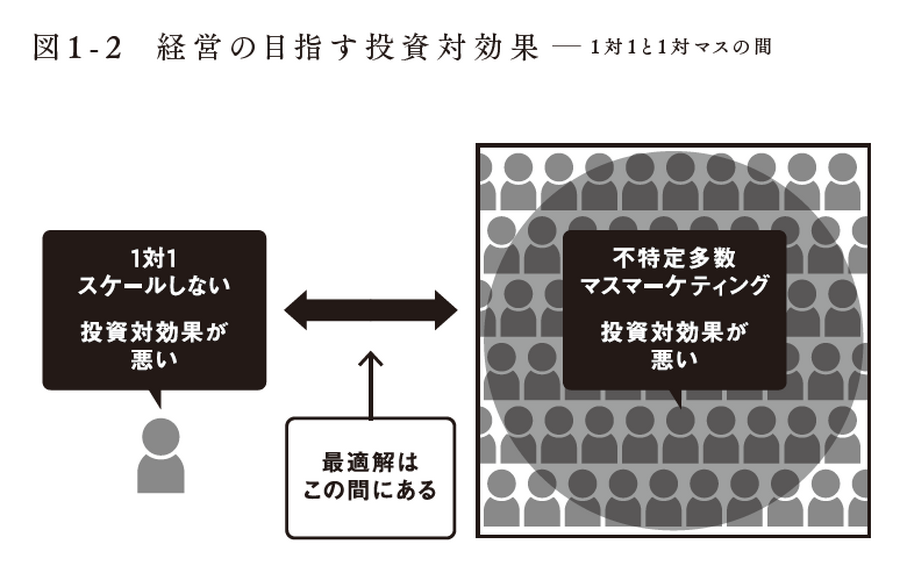

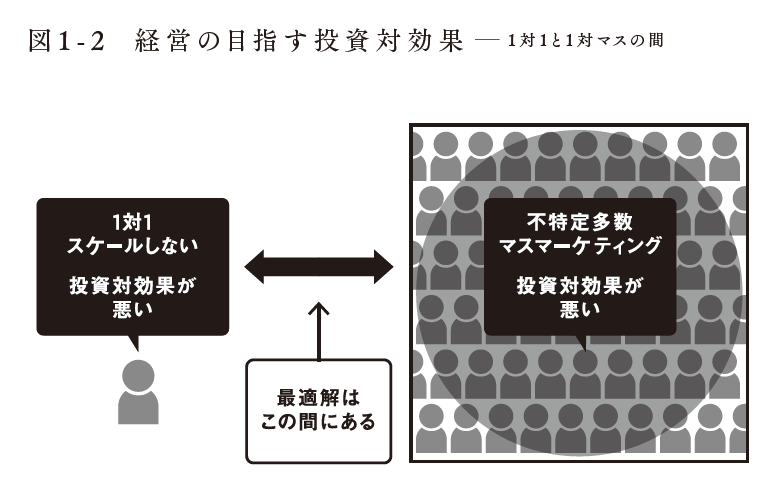

次に、2つ目の顧客の多様性について考えていきます。ここでは、避けるべき概念として「マス思考」という考え方と、すべてのビジネスは1対1と1対マスの間にあることを解説します。

事業が拡大する過程で、ほとんどの組織が罹患するのが「マス思考」という病です。多様な価値観を持って生活を営む多様な顧客を、売上や利益として捉えたり、合算や平均値として捉えたりして、最大公約数的かつ凡庸な投資や経営活動を続ける中で投資対効果を失っていきます。

企業規模の大小、あるいはBtoCかBtoBかによらず、すべてのプロダクトは多様な顧客の価値観、ニーズ、ウォンツ、そしてプロダクトの使用方法や満足に支えられて成長します。初めての顧客が生まれた、創業時を想像してみます。まずプロダクトの開発にあたって、特定の顔の見える一人の顧客の圧倒的な満足を目指せば、その顧客の便益を最大化することができ、その顧客は大きな価値を見いだしてくれるでしょう。完全なオーダーメイド、1対1のビジネスです。

その一人は創業者自身かもしれませんが、世の中に普及したあらゆるプロダクトは例外なく、特定の顧客に圧倒的な便益と独自性を提供しうる商品、あるいはサービス創りから始まっています。

顧客をまとめて捉える「マス思考」という病

しかし1対1の顧客とプロダクトとの関係だけを突き詰めると、開発コストが負担となり、そのコストに見合う高い価格設定が必要になります。もしくは、利益を得ることができません。

そのためほとんどの企業は、「自社のすばらしいプロダクトを、より多くの顧客に届けて事業を成長させよう」とします。より多くの顧客を獲得し、コストを下げて利益が出る状態を目指します。ここから、複数顧客への経営が始まります。その行き着く先は、特定できない大量の顧客を対象とした、「1対マス」のビジネスです。

1対マスでは、顧客は合算あるいは平均値で捉えられ、経営と組織の意志決定も最大公約数的になります。これが「マス思考」の病です。マス思考での意志決定は、どの顧客に対しても最適化されず、プロダクトの便益も独自性も総花的で凡庸になります。結果として、競合のプロダクトや代替品と類似し、価格競争に陥って競争コストが高くなり、持続的な投資が難しくなります。

マス(mass)とは「一定の形のない大きな塊、集団、集まり、多数、多量、大部分、大半、大衆、庶民」を意味します。「マス思考」の病とは、顧客の価値観や個性を勘案せずに〝不特定多数の顧客集団〟として捉え、その購入行動を合算した結果でしかない売上や利益の財務指標のみを追っている状態を指します。

「今期の売上目標は〇円」とまず掲げ、そのためには「何をいくつ販売すべきか」を考え、それを不特定多数の「マス」に販売する。このようにマスに対してプロダクトを提案し、営業し、幸運にも売上や利益が上がったとしても、遅かれ早かれ行き詰まり、投資対効果は落ちていきます。どんな顧客が購入してくれたのかが分からなければ、次にどのような顧客に提供し、営業すべきかが見えないので、再現性がないのです。

つまり経営が実現すべき最適解、すなわち投資対効果の最大化は、図のように「1対1」と「1対マス」の間にあります。この間にある多数の顧客を、どのように分類(セグメンテーション)すれば、自社プロダクトが提供しうる価値を最大化できるのか、その組み合わせの優先順位を見つけることが重要なのです。特定の一人でも不特定多数でもなく、多様な顧客の中に、自社プロダクトが強い価値を生み出しうる顧客層(セグメント)を洞察することが鍵なのです。

複数の顧客層を洞察する

ここで重要なのは、どのようなプロダクトでも、複数の異なる顧客層(セグメント)に価値を見いだしてもらうことが可能だということです。

仮に、自社のターゲットである顧客数全体=TAM(Total Addressable Market)顧客数を「機械メーカー300社」と定義する金属加工会社において、現在の取引先が30社だったとします。その際、30社すべてが同じ1種類の金属加工ニーズを持っていることはありませんが、かといってまったく異なる30種でもありません。求める仕様や機能は複数存在するものの、例えば食品製造ラインの機械メーカー、自動車部品製造の機械メーカー、医療用部品製造の機械メーカーといったように業種などで複数に分類され、5種類や10種類に収束するでしょう。

あるいは、マクドナルドは決して「おいしいハンバーガーを求める顧客層」だけを対象にビジネスをしていません。独自のうま味のあるマックフライポテトを求めていて、ハンバーガーは副次的に捉えている層も、大きな顧客層です。いつでも気軽にコーヒーやスイーツが楽しめることに価値を見いだす層もまた、顧客層です。通勤途中で、気軽に朝食を買ってオフィスで食べられることに価値を見いだす顧客層も大きいでしょう。それぞれ、継続的にマクドナルドで購入しています。これは「マス思考」的なアプローチとは、明らかに違います。異なる顧客セグメントと、マクドナルドが提供する便益と独自性の組み合わせを複数、かつ同時に展開しています。

スマートニュースのようなニュースアプリでも同様に、複数の顧客層が成り立っています。毎日の最新のニュースを朝にざっと見ることを主便益にしている顧客層もいれば、昼食前にランチクーポンを探す顧客層もいます。目当てのプロ野球球団やサッカーチームの最新情報を楽しんでいる層もいれば、天気の情報や海外情報を求めて使用している顧客層など、複数の顧客層がいます。誰でも必要な情報が見つかるニュースアプリ、といった総花的で最大公約数的な「マス思考」アプローチ、あるいは野球ファンといった特定の顧客層だけに向けた単純なアプローチでは、利用顧客は増えず、サービス伸長は難しかったでしょう。

BtoC、BtoB にかかわらず、どのようなプロダクトでも、価値を創りうる便益と独自性は1種類ではありません。複数の顧客層(セグメント)の満足を高め続けることで、事業成長しているのです。

売上=顧客数×単価×頻度で考えると、この顧客は1種類ではなく、高い単価と頻度をもたらす顧客群は、必ず複数の顧客層に分類(seg.メンテーション)されます。ここを洞察することで、見えていなかった新たな事業成長の可能性、つまり自社プロダクトと顧客の新しい組み合わせが見つかります。

このように、1対1と1対マスの間に、自社プロダクトが価値を創りうる複数の顧客層を洞察することが、経営が取り戻すべき第2の顧客理解である顧客の多様性の理解です。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です