顧客数も認知度も低いブランドの成長可能性

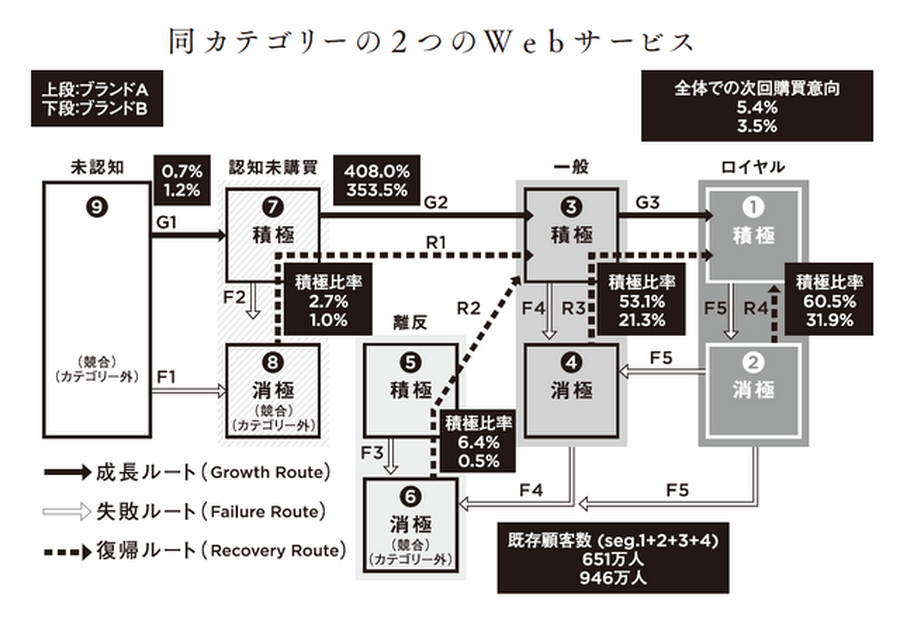

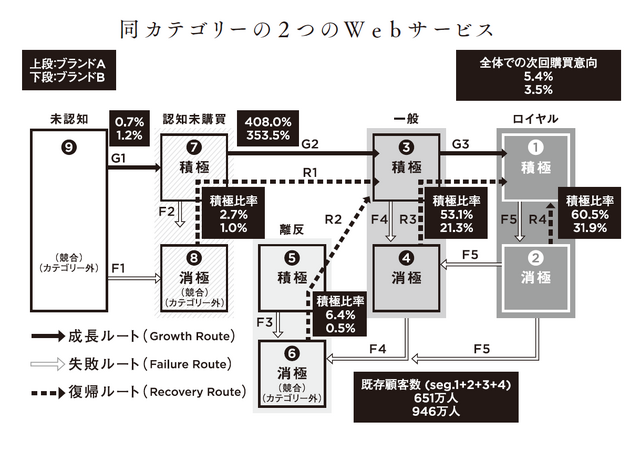

フレームワークの運用の一連を、9segsをベースに展開する場合、実際のビジネスではどのように実行しているか、2つのWebサービスを比較して解説します。次の図は、同じカテゴリーに属するWebサービス、ブランドAとブランドBの実データ(セグメント間の割合)を記載したカスタマーダイナミクスです。これを読み解いていきます。

このカテゴリーが対象とするマーケットのTAM顧客数は、スマートフォンを使う8000万人です。各Webサービスを毎月利用する層をロイヤル顧客とし、それ以下の頻度の層を一般顧客、1カ月以上利用していない層を離反顧客としています。ブランドAとブランドBの月間顧客数シェアは、それぞれ8.1%、11.8%。ブランドの認知度は、それぞれ30.9%、64.7%です。こういった数字は経営でも目にする数字だと思いますが、どんな経営判断ができるでしょうか。

まず、未認知顧客であるseg.9を見てみます。ブランドAは認知度に課題があり、まだまだ大きな投資が必要だといえそうです。一方、ブランドBは認知度はすでに高いので、今後、短期間で認知者を顧客に転換できるともいえます。すると、どちらかといえばブランドBに投資すべきと感じられるのではないでしょうか。ですが、他のセグメントの数字も含めて顧客動態の全体を捉えると、ブランドAに投資すべきであることが一目瞭然です。

図から見えてきた事実として、例えば以下が挙げられます。

全体での次回購入意向は、ブランドAがブランドBより高い(5.4%、3.5%)

ロイヤル顧客における積極比率(ロイヤル顧客層全体における次回購入意向のある顧客の割合)は、ブランドAはブランドBより高い(60.5%、31.9%)

一般顧客と離反顧客も同様(53.1%、21.3%/6.4%、0.5%)

つまり、ブランドAはブランドBよりもプロダクト満足度が高く、他ブランドや代替へ離反するリスクがブランドBよりも圧倒的に低い

さらに、ブランドの認知はしているが購入経験がない認知未購入層での積極比率も、ブランドAがブランドBよりも高い(2.7%、1.0%)

つまり、ブランドAは「プロダクトの未体験者」である認知未購入の状態ですでに積極比率が高いことから、未認知者向けに実行しているプロダクトの訴求は優れており、顧客にポジティブな心理変化を起こしていることが分かる。その点で、すでにブランドBより優位

結論として、ブランドAは現在の訴求が次回購入意向(NPI)の獲得に有効であると分かったので、それをそのまま活用して認知を拡大すれば、ブランドBよりもはるかに高い成長が見込めます。

このように、ブランドの売上を構成する顧客の構成とその状態を可視化し、理解すれば、より論理的かつ科学的な経営判断が可能になります。

カスタマーダイナミクスで見る顧客戦略

このカスタマーダイナミクス事例で、顧客戦略(WHO&WHAT)の意味を説明してみます。

ブランドAの成長ルート1(G1:未認知→認知・次回購入意向あり)と、成長ルート2(G2:認知・次回購入意向あり→初回購入・次回購入意向あり)に成立している顧客(WHO)とプロダクトの便益と独自性(WHAT)の組み合わせを洞察すると、未認知顧客に初回購入を促し、かつ次回も購入意向を維持できる顧客戦略を立てることができます。

この洞察に、前述したN1の理解が重要です。G1の移行がなぜ起きたのか、根底にある心理変化を探る場合、seg.7に該当する特定の一人に「どのような経路で認知したのか(seg.9からseg.7への移行の理由)」「普段のどういった行動の中でブランドに接触したのか(顧客理解)」「接触時、どのように感じたか、なぜ次回購入意向を持ったか(seg.8にならなかった理由)」などを聞いていきます。G2の移行(seg.7からseg.3へ)も同じです。

特定セグメントで成立した態度変容から施策を導く

例えば「30代・子育て中の女性」に「ファストフード店のクーポン提供」の訴求が効いて初回購入が実現していたなら、その顧客戦略を広く実現する手段手法(HOW)を考案して未認知層での営業・マーケティングに投資することで、過去に得られた顧客の移行を再現することができます。認知拡大、そして初回購入へ、投資対効果高く顧客化を促せる可能性が高まります。

また、各セグメントの心理的な差異(積極と消極)、行動の差異(ロイヤル、一般、離反、認知未購入)を生んでいる原因を分析することで、失敗ルートを最小化し、復帰ルートを強化する複数の顧客戦略の組み合わせを洞察できます。そこには現行のプロダクトをどう売るかだけではなく、満たされていない顧客ニーズにどう答えるか、また現状は成立していないが成立させるべき顧客戦略の実現のために、プロダクト自体の改良強化、新アイテムや新商品の開発も視野に入ります。

さらに、これらの顧客戦略の実行に向けて、組織、部門、人員配置、社内の仕事プロセス自体も改良、強化、削除などで最適化する余地が生まれ、顧客戦略に貢献しない費用を下げられます。逆に言えば、顧客戦略なくして組織やプロセスの最適化は難しく、単純に全体費用が積み上がります。

このように、顧客戦略は縦割りになりがちな組織の横串になるとともに、複数の顧客戦略を短期・中長期で並行して実現することで、マーケット全体(TAM)での自社ブランドのseg.1の顧客を増加させ、継続的な事業成長を可能にします。これが、顧客起点の経営の実装です。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です