なぜ売上が増えたのか、あるいは減じたのか

ここからは、経営が顧客を見失っていくメカニズムを踏まえて、具体的に把握すべき顧客の心理、多様性、変化を解説します。併せて本シリーズの前提となる「顧客起点」の定義と3つのフレームワークを提示し、顧客起点の経営へと改革していく全体像を紹介します。経営がどのような観点で顧客理解を取り戻すべきか、その観点のひとつ目として、顧客の心理から考えていきます。

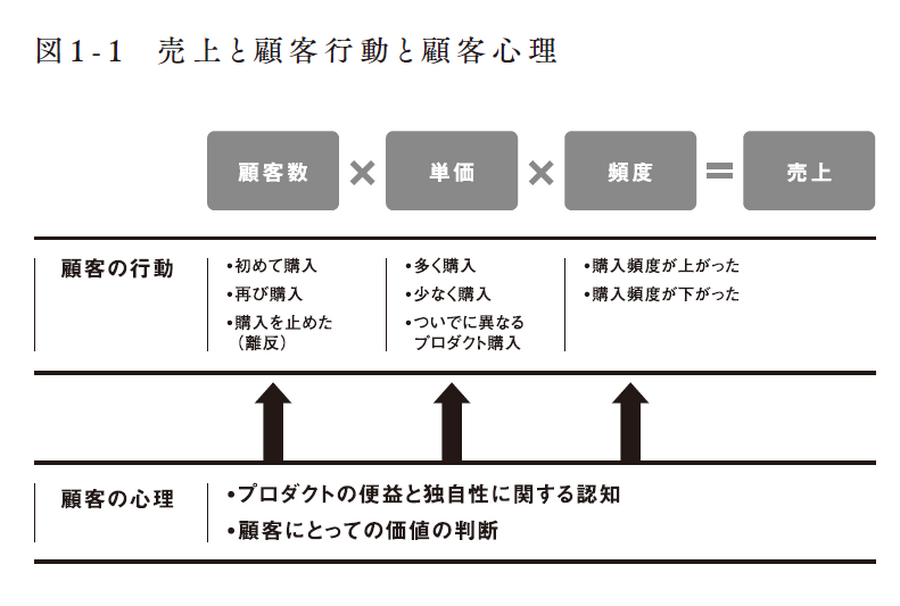

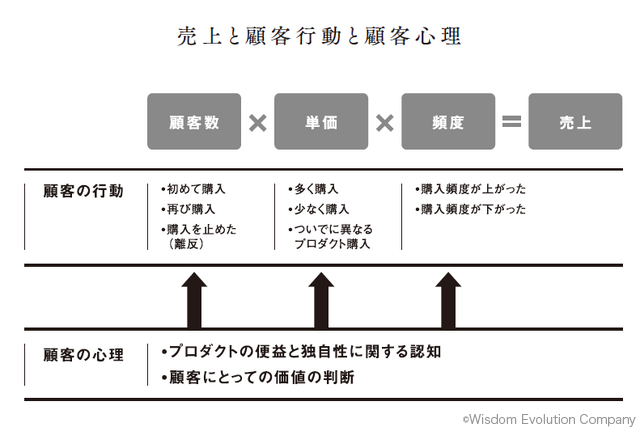

“売上増”の背景にあるものは、何でしょうか。売上を分解すると、「顧客数×単価×頻度」です。この3要素は、顧客の購入行動を表すものであり、基本的な顧客の理解として欠かせません。

売上が伸びたとき、何が起こっているかを考えてみます。自社プロダクトの売上が伸びた際に、もし顧客数が増えずに単価や頻度が上がっていれば、プロダクトへの満足度が高まって、既存顧客のロイヤル化が進んでいる可能性が考えられます。ですが、もしかすると顧客への会員制ポイント施策でまとめ買いを促進しただけで、プロダクトへの満足度自体は高まっていないかもしれません。前者であれば、単価と頻度はこの後も安定しますが、後者であれば単価と頻度は維持できず、売上増は一時的かもしれません。

別のケースとして、単価と頻度は下がっているけれど、顧客数が大きく増えて売上が上がったケースを考えてみます。この場合、新規顧客が増えたのは何らかの販売促進が奏功した結果であって、将来に発生する見込みのあった需要の前倒し(先食い)にすぎないかもしれません。プロダクトへの満足度が得られなければ、リピートは望めないため今後の売上は落ち、再度、販売促進の投資が必要になる可能性があります。しかし、新規顧客がプロダクトを使用して強い価値を感じ、次回も購入したい気持ちを持てば、売上は継続的に上がっていくでしょう。

これらのケースはすべて、売上増加として報告されます。仮に顧客数、単価、頻度まで報告されていても、さらにその背景にも様々な可能性が考えられるため、今後も継続的に売上が増加するのかの見通しは不確かです。

心理と行動の関係を捉える

では、継続的に売上を向上させて利益性を向上させるために、経営は何を理解すべきでしょうか。それは、顧客の行動と、その原因となる「心理」の理解です。なぜ買ってもらえたのか? なぜ高い単価を支払ってもらえるのか? なぜ頻度が上がったのか? 商品やサービスを実際に購入し体験して、どう感じられたのか、その価値をどのように判断されたのか? これらの問いに対する答えは、すべて顧客の心の中にあります。

つまり、売上をもたらす顧客の行動を理解するだけでは不十分なのです。その行動の原因となる心理と、行動した結果の心理の理解がなく、財務諸表上で売上や利益が上がっている事実だけがあっても、それは事業の健全性や継続性を保証しません。さらに、対応すべき競合リスクや積極投資すべき成長の機会は見えません。財務諸表は、顧客行動の一時的な結果でしかないのです。投資対効果とは、単純な売上や利益の増減ではなく、顧客の心理にどのような影響を与え、どのような行動につながっているのかまでを見通して初めて評価できることなのです。経営が取り戻すべき顧客理解の第1は、この顧客の心理と顧客の行動の関係です。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です