該当セグメントを確認してから話を聞く

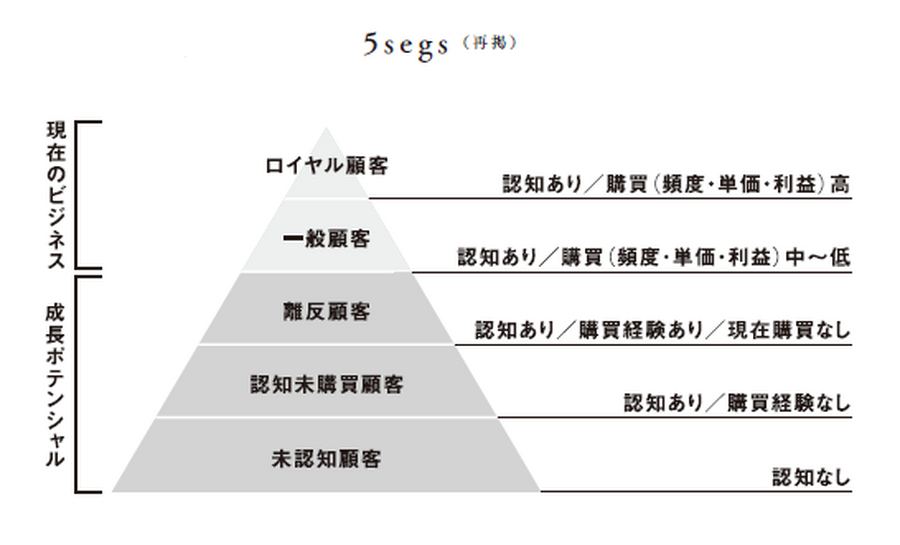

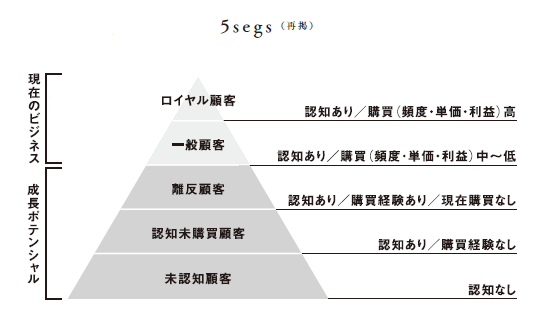

N1を理解するには、ただ闇雲にインタビューしても役に立ちません。必ず、相手が5segsのどのセグメントに該当するのかを確認してから、一人ひとりの話を丁寧に聞いて心理を把握していきます。対象セグメントごとに明確な目的を設定し、10人以上にヒアリングして分析すれば、その顧客が価値を見いだす自社プロダクトの提案(便益と独自性)の可能性は必ず見つかります。

重要なのは、N1の目的を「その一人の顧客が価値を見いだす可能性のあるWHAT(自社プロダクトが提供し得る、訴求し得る便益と独自性)を見つける」と定めることです。ロイヤル顧客はなぜロイヤルなのか、その理由となった便益と独自性を見つけ出し、さらにロイヤルになっていただくために、自社プロダクトが提案・訴求できる便益と独自性は何かを探らなければなりません。

一般顧客であれば、ロイヤル化していただくには何が必要か。離反顧客であれば復帰していただくには、認知未購入顧客や未認知顧客であれば初購入していただくには、といった形でセグメントごとに明確な目的を持ってヒアリングすることが最重要です。

顧客の話を聞きつつ、この一人の顧客が価値を見出すWHAT(自社プロダクトが提供しうる、訴求しうる便益と独自性)の仮説を頭の中で考えつつ、それを会話の中で提案して反応を見る。そしてさらに仮説を立てて、顧客戦略として考え、会話の中でまた顧客に提案としてあててみて反応を見て、何が顧客にとって便益と独自性となる価値を創る可能性があるかを探り続けることが大事です。この繰り返しの中で、WHATの仮説設定能力とWHOの理解能力が高まり、20人ほどインタビューを終えるころには、必ず複数の顧客戦略が見つかります。

これが、1対1と1対マスの間、経営対象と財務結果をつなぐ具体的な顧客戦略になっていくのです。このプロセスなしに、不特定多数の“マス”を見ていても、財務諸表を眺めていても、継続的に利益性を高めるのに有効な顧客戦略にたどり着くことはありません。

「顧客の話は聞くな」の誤り

「顧客に何がほしいかを聞いていたら、彼らは『もっと速い馬がほしい』と答えただろう」という、自動車王と呼ばれたヘンリー・フォード氏の名言があります。このエピソードを例に挙げ、顧客に聞いても答えはない、顧客に聞いているようであればイノベーションも起きない、顧客の声は聞くべきでない、といった声もあります。しかし、そう考えるのはやや短絡的です。これは、顧客の声をどう受け止め、その心理をどう理解するかという聞き手側の洞察の問題なのです。

フォード氏のエピソードで出てくる顧客の言葉そのものを“便益”とすると、それに応えるには「もっと速い馬を提供しよう」と考えるでしょう。サラブレッドのような競走用に品種改良された軽種馬を提供すれば、一部の顧客に高い価値を生むかもしれません。

しかし、顧客の言葉そのものを便益とせず、「この便益は何らかの上位目的のための手段」だと捉えるとどうでしょうか。顧客の上位目的は「馬よりも速く移動したい」ことだと理解すると、フォード氏のように四輪の車の開発製造を“答え”として、より多くの顧客に高い価値を生み出せるのです。実際に、サラブレッドは非常に高価でありケガもしやすく、日常での移動手段にはなりませんでした。

このように、顧客の言葉に対してそのまま答えを出そうとするのか、その言葉の裏側にある心理と上位目的を洞察して「馬よりも速く移動したい」ことを便益として答えを探るのかで、その答えが生み出せる価値が大きく変わるのです。顧客は答えは知りませんが、経営者が答えをつかむのに必要な“ヒント”は教えてくれます。ここにN1分析の意味があるのです。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です