販売対象商品を拡大して様々な顧客層に対応

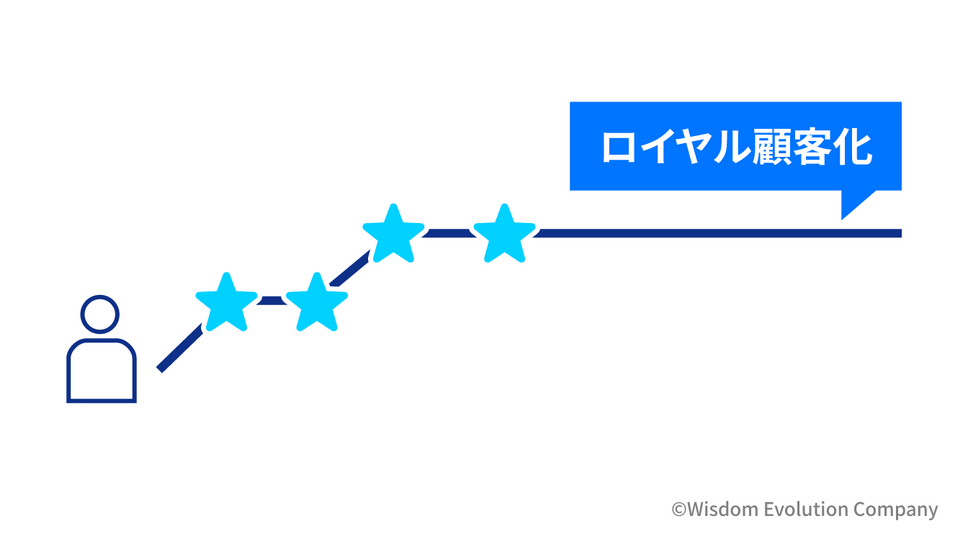

次に説明するように、Amazonは販売する商品カテゴリーと商品数を拡大し、TAM内の全体顧客数を拡大する中、単純なカテゴリー拡大とは別軸のサービスを次々と打ち出すことで、ロイヤル顧客のロイヤル化(購入単価と頻度の上昇)、離反の最小化、離反の復帰を一気に強化しています。

2003年に、第三者の販売者が新商品だけでなく中古品も販売することができるAmazonマーケットプレイスを導入し、自社在庫を増やさずに販売商品を増やし、主要なカテゴリーに中古品という新しい選択肢を取り込みました。次いで2005年には、送料無料かつすぐ届くAmazon Prime を導入し、すべての顧客にとっての心理的負担であった送料問題を解決し、購入頻度と単価を大きく向上させて顧客のロイヤル化を強化しています。そして2007年にはオンラインで本が読めるKindle デバイスを販売し、顧客数で最大のカテゴリーである書籍に利便性を提供することでロイヤル化(購入単価、頻度の向上)と離反防止を強化しています。

2015年に入ると、動画見放題サービスPrime Video、音楽配信サービスPrime Music、商品を1時間以内に配送するPrime Nowなどを打ち出し、さらにロイヤル顧客化を進めて、顧客数、単価、頻度のすべてを強化し続けています。

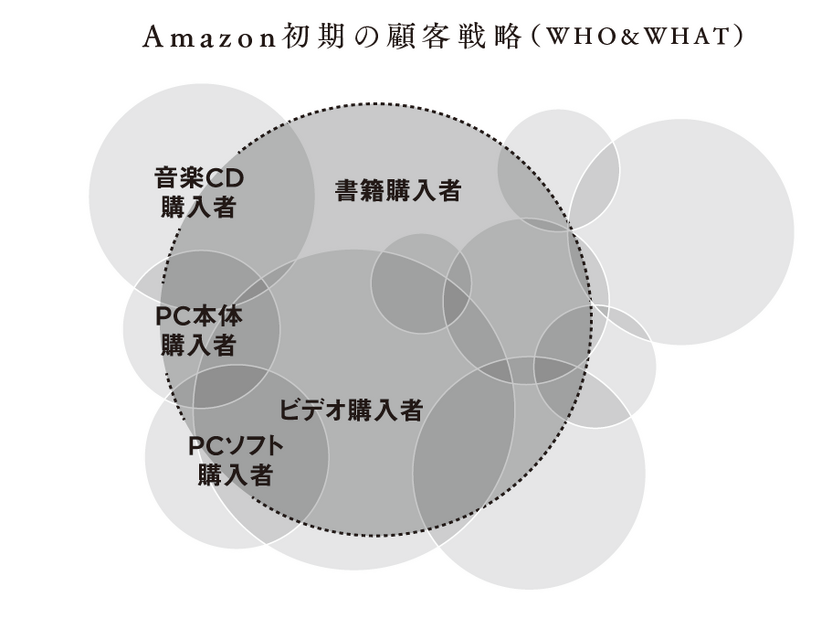

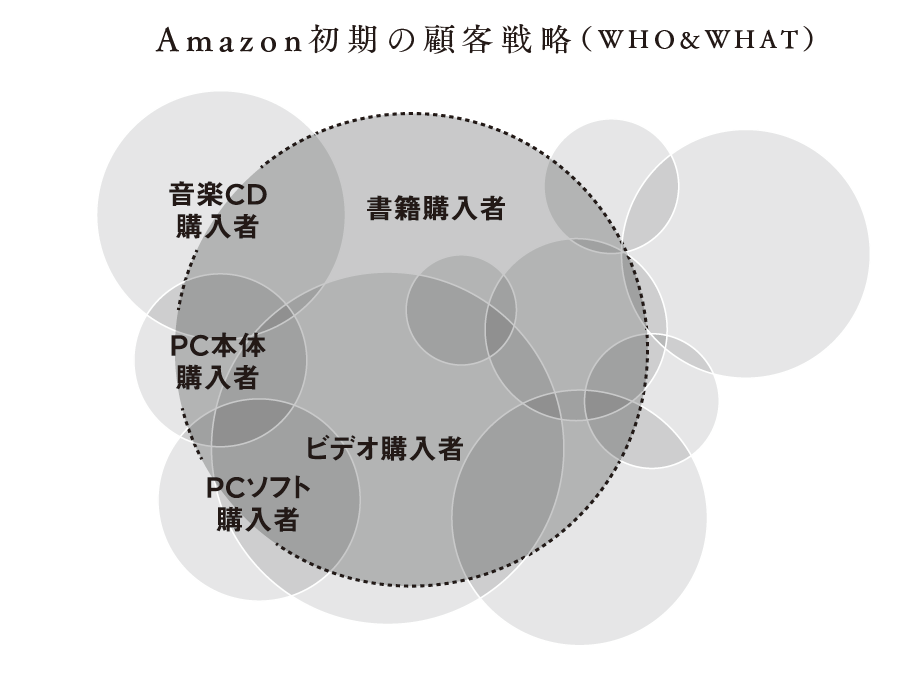

前項で紹介した図を再掲します。この図のように、様々な顧客層に対応する販売対象商品の拡大で新規顧客を増やし(新規獲得・離反復帰への顧客戦略)、既存顧客の購入単価と頻度を、販売対象商品の拡大とその購入や使用を促進する数々のサービスの組み合わせで増加させ(既存顧客のロイヤル化・離反防止の顧客戦略)、TAM全体を広げながら磐石にしているのです。

「『顧客戦略(WHO&WHAT)』立案に向けた顧客分類」の項目でTAMの解説として触れましたが、TAMを広げることは、顧客の創造にほかなりません。Amazonは、TAMの見直しで顧客を広げていると読み解けます。

Amazonの成長期におけるカスタマーダイナミクス

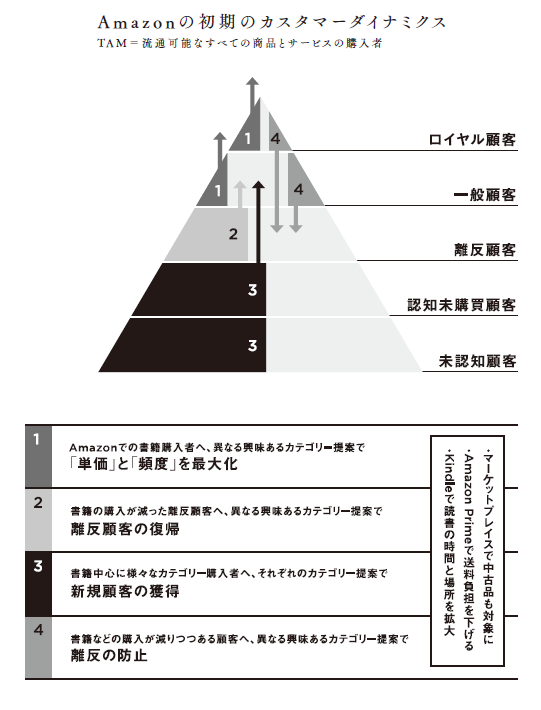

Amazonの成長初期におけるカスタマーダイナミクスは、次の図のように可視化できます。ここには、次の4種類の顧客戦略が成り立っていると読み解けます。

書籍購入者の「潜在的なロイヤル化顧客層」へ、異なる興味あるカテゴリーを提案して、単価と頻度を向上させる

書籍の購入が減った「潜在的な復帰顧客」へ、異なる興味あるカテゴリーを提案して、復帰を促す

書籍中心に様々なカテゴリーの「潜在的な新規顧客」へ、それぞれのカテゴリーを提案して、新規顧客を獲得する

書籍などの購入が減りつつある「潜在的な離反顧客」へ、異なる興味あるカテゴリーの提案で離反を防止する

Amazonはこの4つの顧客戦略を支えるために、顧客の購入データを元にしたレコメンデーション機能を強化し、「潜在的なロイヤル化顧客」育成のために、ネット販売(EC)に関する物流機能からすべての顧客体験の向上に投資してきたと捉えることができます。すべての投資活動が、顧客にとっての価値を追加し高め続けるカスタマーダーナミクスの構築にひも付いているのです。

カスタマーダイナミクスで新規事業・多角化を考える

マーケット全体を定義し、カスタマーダイナミクスおよび顧客と現在のプロダクトの関係を捉えた上で、投資活動や商品開発、新規事業開発を考えることの重要性を、なじみのある企業の例を通してお伝えしました。一方で、昭和の時代から各社がすばらしいプロダクトを開発し成長する中、事業を多角化し、利益性を毀損して成長できなくなったケースも数多くあります。そのほとんどは、伸びている産業へ資金と人員を投入して後発参入したものの、利益性が高まらず停滞・撤退、場合によっては本業の収益性も毀損してしまった事例です。

Amazonをケースとして取り上げた理由の一つは、新規事業の立ち上げや多角化は、まず自社の潜在的なロイヤル化顧客にとっての価値の創出と結び付けて考えるべきだからです。まずは、自社の既存顧客にとってどんな価値を創ることができるか。その上で、それは自社だけで提供できるのか、自社以外の力を使うことでできるのかを考えることで、マーケットに埋もれている新しい価値を顧客に見いだしてもらうことが可能です。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です