経営の理想的な状態とは

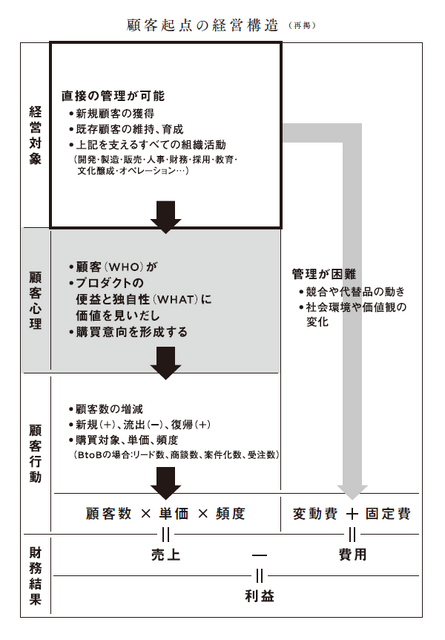

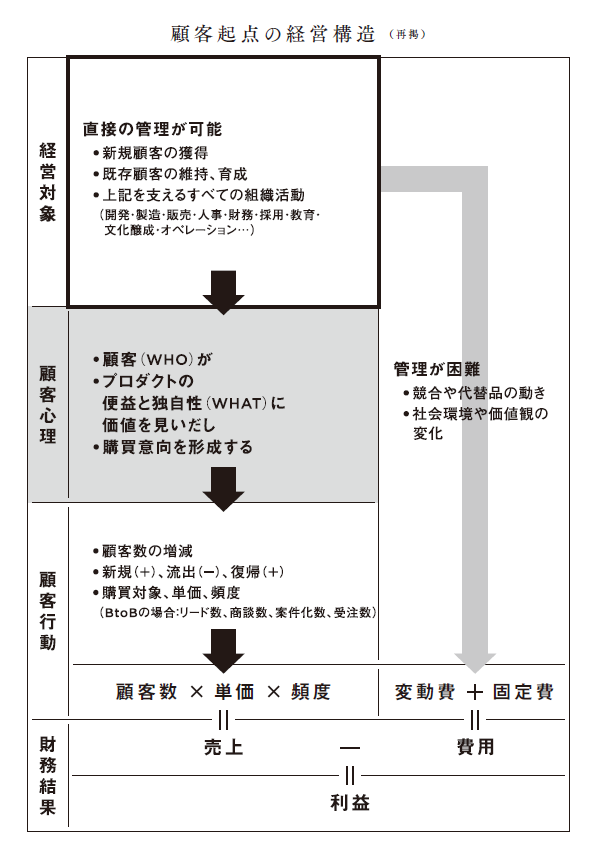

「顧客起点の経営構造」フレームワークを使って、「顧客心理」がブラックボックスとなり経営から見えていないこと、そのため同フレームワーク上端の「経営対象」と下端の「財務結果」の間から、顧客の心理や行動の理解が抜け落ちている問題を述べました。下の図の上端から、各ブロックの理想的な状態を説明します。

1.経営対象:経営の管理対象となる様々な投資活動、その活動を支える組織活動が可視化、管理されている。同時に、それぞれがどんな顧客心理の変化を生み出し、顧客行動の変化につながっているかを議論できるので、投資対効果も分かる。結果として、財務結果が変化した場合、顧客の心理と行動に立ち返ることで、どの「経営対象」に優先投資すべきか、削減すべきかを判断できる。変動費と固定費においても、優先順位が明確なので、最適化できる。本フレームワークが組織内に共有され、各担当と全体のつながりが議論可能な状態になっているため、組織が一体化している。

2.顧客心理:顧客行動(「顧客数×単価×頻度」)を変える要因である「顧客心理」、つまり「なぜ(WHY)その行動が起きたのか」を、経営レベルで可視化し議論の対象として管理している。

3.顧客行動:財務結果の手前にある、売上を構成する3要素「顧客数×単価×頻度」を可視化して、経営指標としている。

4.財務結果:経営や投資家は、「財務結果」とその詳細分解である「損益計算書」「貸借対照表」「キャッシュフロー計算書」を指標として見ている。また、その四則演算の指標を使った分析が実行されている。

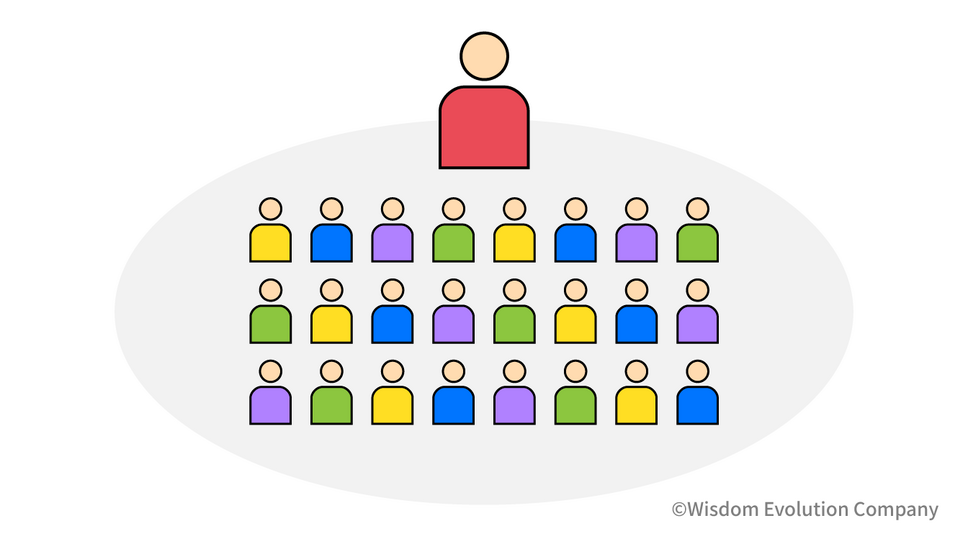

部門間をつらぬく横串の必要性

まとめると、多くの企業では「顧客行動」を生み出す「顧客心理」がブラックボックス化しており、財務結果と、「経営対象」(=変動費と固定費の分類項目)の関係しか見えていません。そのため、各部門、担当はそれぞれの機能と役割の実行のみに集中し、組織の縦割りサイロ化が進み、事業成長の壁が生まれるのです。

顧客起点の経営へと改革した組織は、顧客理解が横串となってフラット化し、全社に顧客起点の考え方と指標が浸透していきます。そしてそれぞれの部門、担当が顧客の心理と行動の変化に向き部門間をつらぬく横串の必要性合うことで事業が推進され、結果として事業成長に結び付くのです。

顧客理解が深まり、組織に横串が通った事例を、ここから紹介していきます。次の項目以降では、ブラックボックスとなる顧客の心理を顧客と自社プロダクトとの関係で捉え、経営の投資活動を最適化する、顧客戦略(WHO&WHAT)フレームワークについて解説します。顧客が「価値」として認める自社プロダクトの便益と独自性を把握し、投資すべき価値創出を顧客(WHO)と自社プロダクト(WHAT)の組み合わせで捉えます。顧客の心理を見極め、顧客戦略に変換することで、継続的に収益性を向上させる真の投資戦略が見えるのです。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です