一人と不特定多数の間を経営対象に

経営の投資対効果を高める大前提となるのは、顧客の適切な分類と、その多様性の把握です。ここからは、多様な顧客が構成するマーケット全体を分類し、それぞれの顧客がプロダクトに高い価値を見いだす便益と独自性の組み合わせである「顧客戦略(WHO&WHAT)」のフレームワークを解説します。

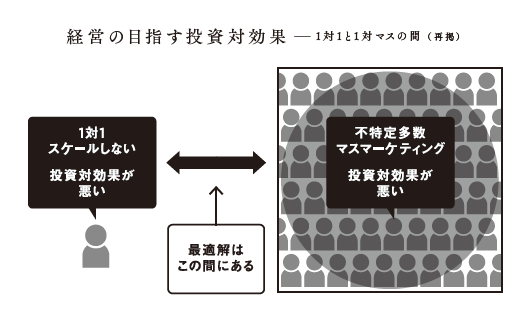

「取り戻すべき顧客理解②:顧客の多様性」の項目で、「マス思考」の病について解説しました。経営が目指すべき投資の最適解である顧客戦略(WHO&WHAT)は、常に「1対1」と「1対マス」の間にあります。プロダクトが顧客に提供しうる価値を最大化するには、1対1が出発点です。

誰に、何を提案して価値を創るかは商売の基本であり、その重要性を否定する人はいないでしょう。ですが、1対1で顧客と向き合ったプロダクトの導入期・創業期から次第に事業や組織が拡大するうちに、顧客を売上や人数の合算や平均値という不特定多数のマスで捉えるようになり、顧客理解が曖昧になり、投資対効果を落としていくことは前述のとおりです。

これが顧客が見えなくなっている状態であり、ここまでの項目で解説した顧客起点の経営構造フレームワークにおける「顧客心理のブラックボックス化」です。

合計値、平均値でしか捉えていない不特定多数の顧客群の中で、自社プロダクトをすでに購入した顧客は何人か。なぜ、購入してくれたのか。まだ購入していないが、今後購入しうる顧客は何人いて、その理由は何か。一方で、購入しそうにない顧客は何人いて、どうすれば購入してくれるのか。一度は購入したけれど買わなくなった、つまり離反した顧客は何人いて、その理由は何か。これらの質問に答えずして、経営(HOW)が、収益性を高めることが困難であることは自明です。

次から、事業を成長させる顧客戦略を構築するために、どのように不特定多数(マス)を分類すればよいか、最も基本的な分類「5segs」を解説します。前提となる顧客の定義「TAM」の特定を含めて、基礎編で紹介した内容ですが、ここでは「顧客の多様性を理解する」意図のもとに経営視点でひも解きます。基礎編を学んだ方は振り返りとして役立ててください。

「マス思考」はN1の対極、誰にも響かない

事業に最初の顧客が生まれたときを想像してみると、特定の顔の見える1人の顧客の圧倒的な満足を実現することで、その顧客の便益を最大化でき、大きな価値を提供できます。WHO&WHATを明確に捉え、特定の顧客に喜ばれるプロダクトをより多くの顧客に届け、またコストを下げて利益を追求し、事業の成長を目指します。ここから、複数顧客への事業運営が始まります。

成功するマーケティングは、あらゆる意思決定を個々の顧客=N1をベースに考え、その生活までを深く理解することから始まります。どのような顧客が何を評価して購入しているのかが分からなければ、新たな顧客を見つけて適切にアプローチすることができないので、再現性がありません。

しかし一方で、多くのビジネスでは、完全に「1対1」の活動ばかりを続けていくわけにはいきません。顧客とプロダクトとの関係を突き詰めると、開発コストが負担となり、オーダーメイドのスーツが高額であるように、そのコストに見合う高い価格設定を顧客に要求することになってしまいます。

顧客に価値を見いだしてもらい、持続可能なビジネスを展開するためにもっとも重要なのは、ロイヤル顧客で今後も継続の意思がある顧客を増やすことです。それを念頭に、そうなる可能性の高い人を新規顧客の段階から効果的にアプローチし、育成していくことが重要です。そのためには、顧客を適切にセグメンテーション(分類)することが不可欠です。不特定多数のマスでも、個別の1対1でも、投資対効果は最大化されず、継続的に利益を生み出すには不十分です。なので、マスと1対1の間にある「最適な市場の細分化=セグメンテーション」を実行します。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です