自社プロダクト以外の顧客理解― 外食チェーンの事例

カスタマーダイナミクスを活用した顧客戦略の構築は、自社プロダクトだけでなく競合プロダクトに関しても、さらに自社が参入していない業界の戦略分析にも活用することができます。

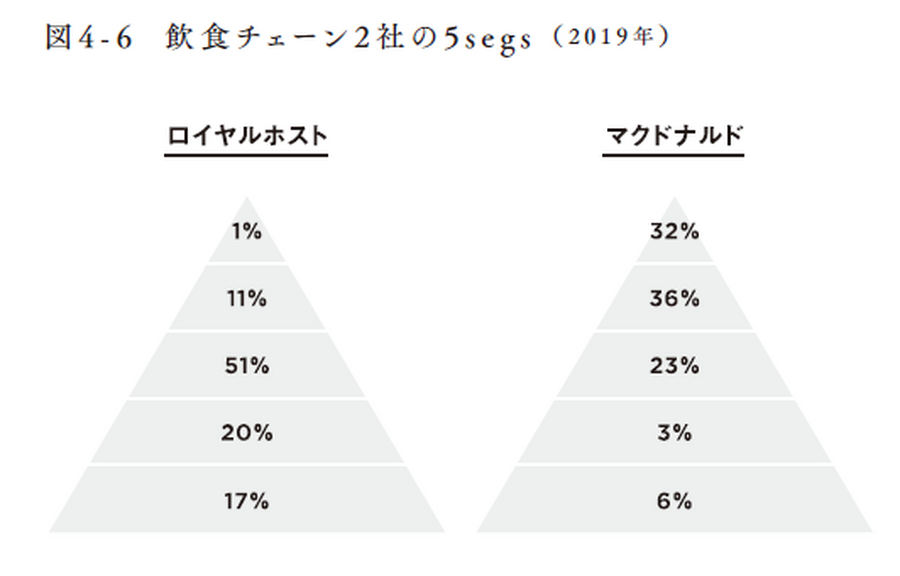

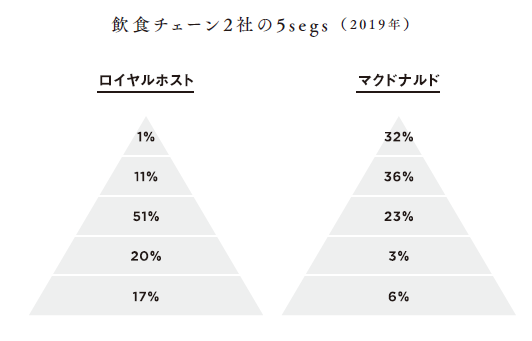

外食チェーンカテゴリーに関して、男女15‐69歳を対象に、コロナ禍直前の2019年に実施した調査(5千サンプル)を使って活用の仕方を紹介します。この調査は筆者の会社からネットリサーチ会社に発注したもので、第三者としての客観的な調査と捉えてください。ここではロイヤル顧客の定義を「月1回以上の来店」、一般顧客を「月1回未満の来店」、1年以上来店がない顧客は離反顧客とし、レストランチェーンのロイヤルホストと、業界最大手のハンバーガーチェーンであるマクドナルドの2019年時点の数字を5segsに分解して比較しました。

当時の情報で、ロイヤルホストは全国で200店強、マクドナルドは約2千900店と15倍ほど差があったため、当然それぞれの総顧客数は異なります。その前提で、まずロイヤルホストは離反層が大きいことが特徴として見て取れました。

カスタマーダイナミクスを読み解くために並べてみると、既存顧客に対する離反顧客の比率は、ロイヤルホストは51%÷12%(1%+11%)=4.25、マクドナルドは23%÷68%(32%+36%)=0.34であり、圧倒的な差があります。一方で、ロイヤルホスト社の2019年度の業績はほぼ横ばいだったので、既存顧客の流出と新規や離反顧客の流入がほぼ拮抗していることが想像できます。一定の割合で既存顧客が離反し、離反顧客が顧客化し、認知未購入や未認知顧客が顧客化する顧客動態になっている可能性が示唆されました。

そこで、ロイヤルホストのそれぞれの顧客層の特徴をアンケート調査から調べると、実は離反顧客の多くはロイヤルホストを避けているわけではなく、むしろ好意的な顧客が多いことが分かりました。単に何となくしばらく来店していないだけで、「食べたい新しいメニューが出てくれば利用したい」との意向を示していたのです。とはいえ、ロイヤルホスト社は新メニューを毎月提案しており、マクドナルド社に負けない多様な提案をしていました。ただし、どうやらそれが離反顧客に認知されていないため来店に結び付かず、離反顧客が多い実態が見えてきました。

複数の顧客層がそれぞれ期待する内容を提案する

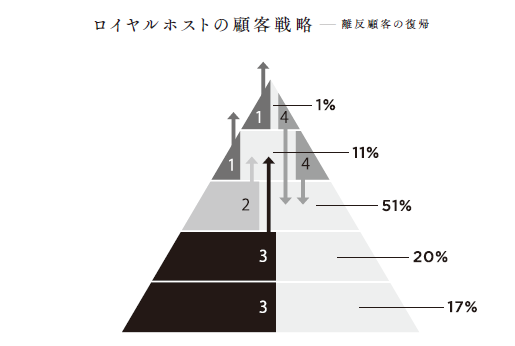

この状態と、先の4種類の顧客動態を照らし合わせてみます。

一般顧客のロイヤル化、ロイヤル顧客のさらなるロイヤル化

離反顧客の復帰

認知未購入顧客の新規顧客化、未認知顧客の新規顧客化

一般顧客、ロイヤル顧客の離反

すると、2の離反からの復帰ポテンシャルが非常に大きいと考察できます。この離反している顧客層へのメニュー認知を強化すること、すなわち「ロイヤルホストに来店したことがあるが、現在の来店頻度は低く、新しいメニュー提案を期待している顧客層(WHO)」に対して、「毎月の具体複数の顧客層がそれぞれ期待する内容を提案する的な新メニュー提案(WHAT)」という組み合わせの顧客戦略が見えてきます。

さらにその顧客層の理解を深めると、顧客の性別や子供の有無によってWHOが複数に分かれ、それぞれが価値を見いだす便益と独自性が異なる実態がつかめました。WHATとして、新しいメニューの豊富さ、ハンバーグ系のメニューの充実、ドリンクバーの充実、などと異なる顧客層との組み合わせで、離反顧客の復帰最大化が可能であることが見えてきました。このように、それぞれの顧客層に、それぞれが好む提案をクーポンなどの販売促進策も付加して定期的に行えば、離反層は顧客化すると期待できます。

第三者の立場でも、この程度の分析は可能です。自社プロダクトでなくとも、まったく未知の業界であっても、5segsを使ったカスタマーダイナミクスで可視化すれば、どこに成長機会と課題があり、どのような戦略を取りうるかの検証が可能です。 自社プロダクトでなくとも、まったく未知の業界であっても、この分析手法を用いることで、顧客理解を深め、戦略の選択肢を広げることができます。

便益や独自性が「知られていない」状況の解消

重要なのは、マーケット全体となるTAM顧客数を可視化し、顧客動態を考え、「価値を創る可能性のある便益と独自性」と「その価値を見いだす顧客」の組み合わせによって成長への機会や課題を見極めることです。そのために、それぞれの顧客の心理と行動の関係を深く理解することです(WHOの理解)。そして、便益と独自性として何を提案できるのかを見極めることです。

新たにプロダクトを開発せずとも、すでに自社が保有しているプロダクトが提案できる便益や独自性が、そこに価値を見いだす顧客に認知されていない場合も多いです(WHATの検討)。自社が現時点ですでに創出しうる価値を見つけて、潜在顧客とその顧客への提案として顧客戦略を見いだすことで、新たな顧客、単価、頻度の増加を実現し、収益の改善につなげることができます。

補足すると、過去にマクドナルドは、値段の安さや健康志向の提案(WHAT)をした時期に業績を悪化させました。ですがこの数年は、安さや健康にとらわれずに、新メニューや既存メニューを連続的に提案し(WHAT)、大きく業績を回復しました。値段の安さや健康を便益として重要視する層よりも、新メニューを便益とする顧客層を捉える顧客戦略にシフトしています。

この顧客戦略が、1つ目の図で見える32%のロイヤル顧客と36%の一般顧客の来店頻度や単価に貢献しているだけでなく、巨大な離反層の中にいる潜在的な復帰顧客に成立していると考えられます。コロナ禍以降においても、新メニュー提案は変更せず、その手段手法(HOW)である店頭お持ち帰り、デリバリー、スマホ注文の仕組みを強化して好調な業績を継続しています。顧客戦略が成立しているからこそ、その実現手段に思い切った投資をしていると考えられます。

ロイヤルホストは、コロナ禍の影響で2020年以降は業績を落としましたが、コロナ禍以前のカスタマーダイナミクスで見えていたメニュー提案を用いた前述の顧客戦略に軸足を移すことで、業績を強化できると考えられます。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です