ボトル入りウォーターから水道水への移行が起きた

5segsでのカスタマーダイナミクスは、調査アンケートの数字がなくても活用できます。事例として、サントリーのボトル入りウォーター「サントリー天然水〈南アルプス〉」の顧客戦略を、同プロダクトのカスタマーダイナミクスで考えてみます。なお、以下に登場する「ボトル入りウォーターを買わなくなった人」は実在の人物ですが、そこからの考察は「サントリー天然水」に限らず、各種のボトル入りウォーターに置き換えてもその特徴を前提にして進めることができます。

筆者の知人が東京都内から長野県に引越し、ボトル入りウォーターを買わなくなったそうです。その人を仮にAさんとすると、Aさんはコーヒー好きで、コーヒー用に「サントリー天然水」のような有名な銘柄のボトル入りウォーターを買っていましたが、引越し後はそれらの商品から離反していました。

顧客が離反顧客に移行する場合、同じカテゴリーの競合に奪われる場合もありますが、競合とも考えていなかった代替品に移行する場合があります。Aさんの場合、他のプロダクトに切り替えたのではなく、「水のおいしい地域に引越したから水道水でいい」「ボトル入りの水を買う必要がなくなった」わけなので、ボトル入りウォーターカテゴリー自体からの離反になります。

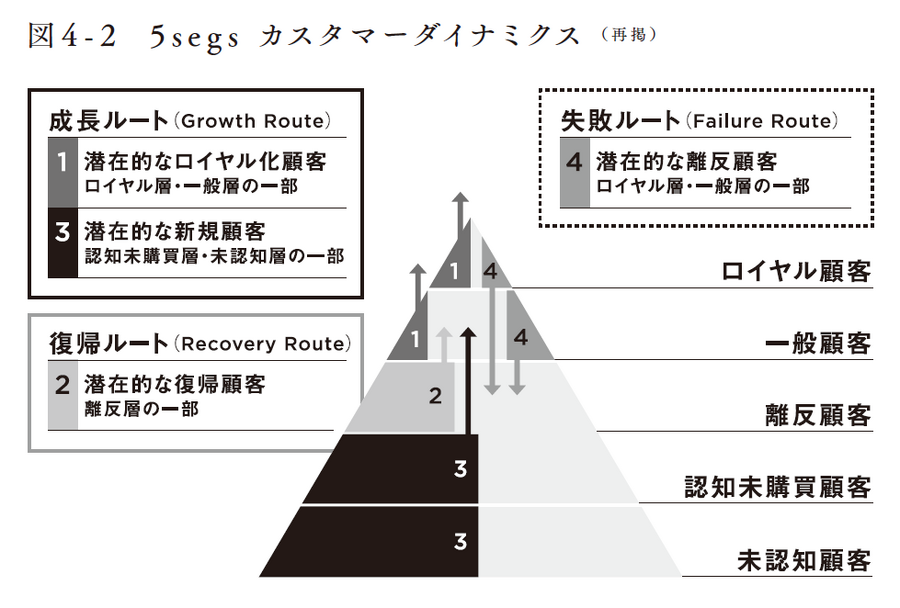

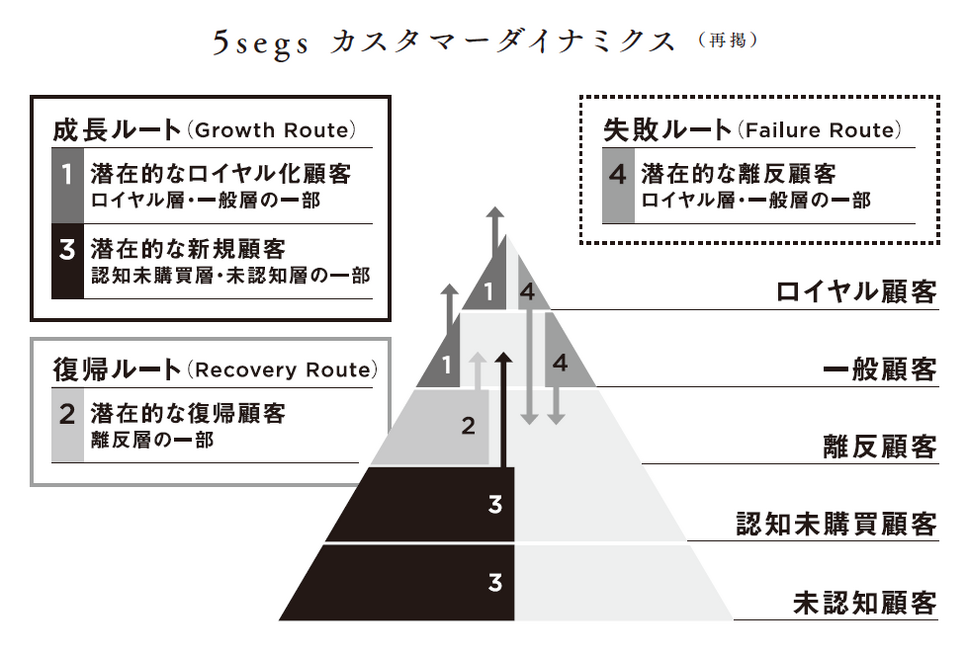

5segsで見れば、引越し先のエリアで水道水のおいしさを知ったことで、4つの顧客動態のうち4つ目の「一般顧客、ロイヤル顧客の離反」における潜在的な離反顧客となり、実際に離反してしまったのです。

ただ、彼を「サントリー天然水」に戻せないと考えるのは、早計かもしれません。ここで視野に入れるべきは、競合のボトル入りウォーターではなく安価でおいしい水道水であり、現在の彼の心理状態です。

彼は現在、ボトル入りウォーターの離反顧客ですが、その商品自体に便益が見いだせなくなったのではありません。おいしいコーヒーを淹れるのに良いとしていた便益が、長野の水道水で手に入ると分かったので、便益がコモディティ化し、いつでも水道から手に入るという副次的な便益が水道水の独自性となり、結果として商品から離反しているのです。ボトル入りウォーターに、そのエリアの水道水を超える便益や独自性が見いだせなくなっているだけ、ともいえます。

購入理由を失った顧客に新たな理由を提案する

彼に、再び「サントリー天然水」を買ってもらう便益と独自性(WHAT)を考えてみます。例えば、おいしいとはいえ水道水なので、塩素消毒されています。それらを突き詰めると、ボトル入りウォーターには「おいしさ」以外の健康面での便益にチャンスがあるかもしれません。

購入理由を失った顧客に新たな理由を提案するまた、ミネラル分120㎎/ℓ以上が硬水とされていますが、彼の住む地域の水は大量のミネラ

ル分(カルシウムやマグネシウム)を含み、硬度が150‐200㎎/ℓもある硬水で、そもそもコーヒーや肉の煮込み料理に合うそうです。逆に、軟水が適している日本茶や出汁を使う和食には、合っていないそうです。

サントリー天然水の硬度は、公式サイトによると約10‐80㎎/ℓで軟水です。東京の水道水の硬度は60㎎/ℓ前後で軟水、エビアンの硬度は304㎎/ℓなので硬水です。そうすると、彼の住む地域のように水道水が硬水の地域では、和食やお茶は水道水より「軟水(独自性)の『サントリー天然水』を使う方がおいしい」と便益(WHAT)を変えることで、より大きな需要を創造できる可能性があります。

あるいは、コーヒーの消費自体に新たな価値提案のチャンスはないでしょうか。全日本コーヒー協会の調査によると、12歳から79歳までの調査対象者の1週間あたりのコーヒー飲用回数は平均11回前後、調査会社マイボイスコムの2020年の自主調査では、10‐70代の調査対象者の半数以上がコーヒーを飲む習慣があり、その場所は9割が自宅だそうです。皆さん、どんな水を使ってコーヒーを楽しんでいるのでしょうか。コーヒーの需要は非常に大きいことを考えると、コーヒー専用の硬水の天然水を発売することが選択肢に入ります。

サントリー天然水に限らず、ほとんどの市販のボトル入りウォーターは、そのまま飲用する水としてのおいしさを便益として、テレビCMなどのイメージ訴求に大きな投資をして競っています。同じ便益の差分競争であり、価格競争からの収益率低下は避けられません。

一方で、このように、あくまで少数の特殊事例として片付けられそうな一人の離反顧客の心理を深く理解し、プロダクトが潜在的に提供できる便益と独自性の組み合わせを想像することで、和食やお茶に合う軟水としての顧客戦略、さらには、コーヒーをおいしく淹れられる硬水としての顧客戦略のチャンスが浮かび上がってきます。もちろん、それぞれの顧客戦略に価値を見いだす潜在的な顧客数がどれだけ存在するのか、LTVはどれくらいか、またその顧客戦略の実現のために必要な商品開発を含む手段手法(HOW)を考え、投資対効果が合うのかどうかの検討は必要ですが、同質化の価格競争を超えた新しい収益を探れるでしょう。

マーケット全体をカスタマーダイナミクスで捉え、顧客起点でその心理を読み解くことで、既存プロダクトだけでなく、新規プロダクトや事業の可能性が見えてくるのです。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です