5segsと9segsのどちらを選択すべきか

ここまで、顧客起点の経営改革を実装するための3つの基本フレームワーク「顧客起点の経営構造」「顧客戦略(WHO&WHAT)」「顧客動態(カスタマーダイナミクス)」の考え方と、それぞれの活用方法を解説してきました。これらは事業規模やBtoC、BtoBにかかわらず、すべての事業に活用できる内容と位置付けています。

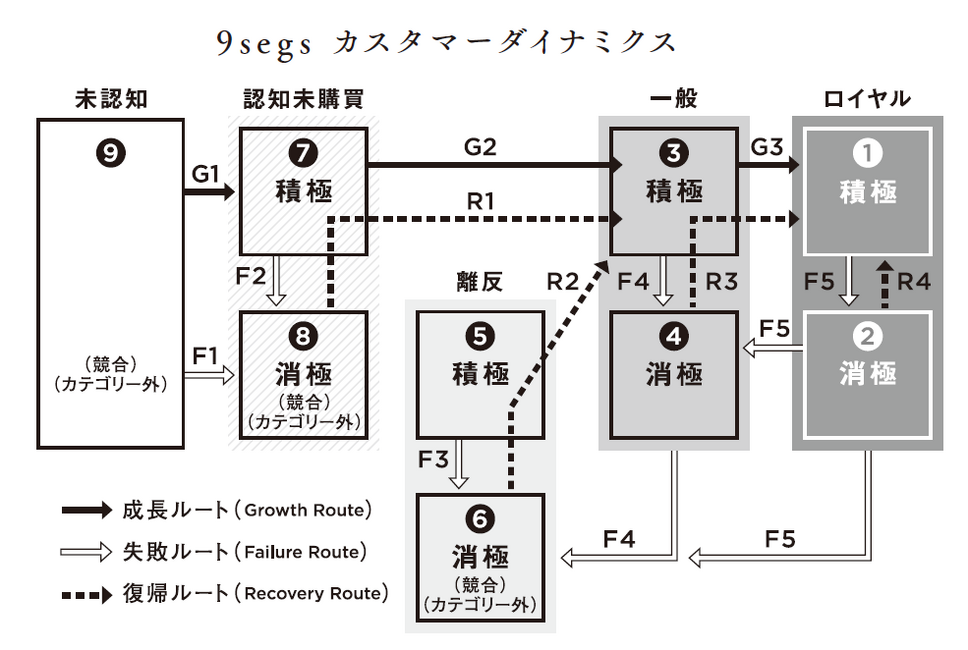

ここからは、量的なアンケート調査などが可能な場合に、TAMを5つではなく9つに分類にした「9segs(ナインセグズ)」をベースに、より精緻に顧客動態を捉える「9segsカスタマーダイナミクス」を用いて解説していきます。

9segsは、5segs作成時の認知・購入経験・購入頻度の軸に、事業成長のKPIとして有効な「次回購入意向(NPI/ Next Purchase Intention)」の軸を加えて顧客を9つに分類したものです。これを動態として捉え、定量的かつ定期的に追いかけることで、さらに客観的な顧客戦略の評価と投資判断が可能となり、継続的な事業成長、収益性向上を目指すことができます。後ほど詳述しますが、NPIは調査を通して事業成長のKPIとしての有効性が発表されています。

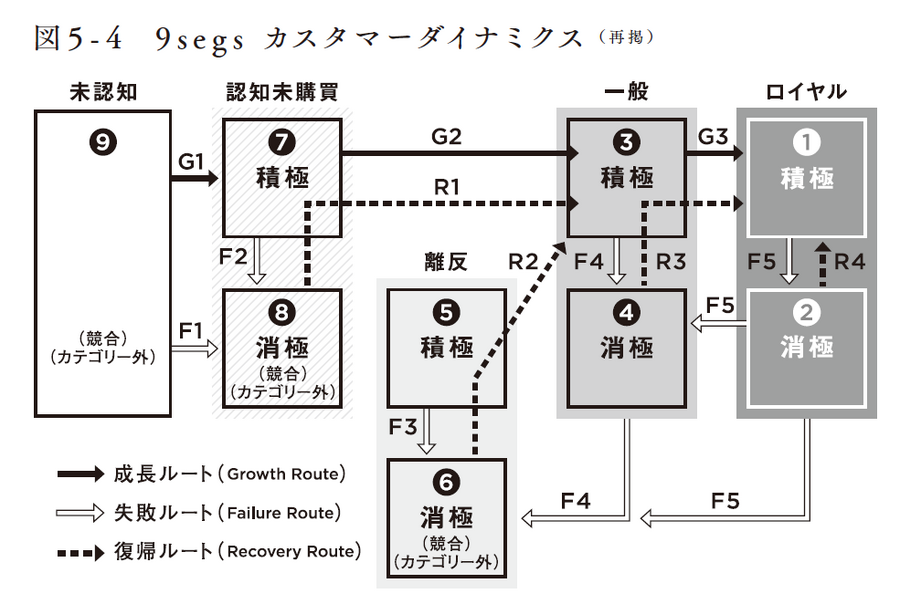

9segsカスタマーダイナミクスは、9segsにおける顧客動態を可視化したものです。図のように、3つの成長ルート(G1-G3)、5つの失敗ルート(F1-F5)、4つの復帰ルート(R1-R4)があります。いかに成長ルートおよび復帰ルートを促し、失敗ルートを回避するかが、事業成長につながります。

5segsと9segs、どちらを使えばいいかの目安を提示しておきます。9segsカスタマーダイナミクスの活用は、自社プロダクトの顧客数がおよそ400人(400クライアント)以上で、調査母数が十分あり、顧客へのアンケート調査が可能な組織を想定しています。当面はアンケート調査の予定はない場合、ここまでの項目で顧客起点の経営改革の考え方を習得できるように構成していますので、以降は必要に応じて活用してください。「カスタマーダイナミクス」を突き詰めると何が可能になるか、参考として役立ててもらえればと思います。

「次に買いたいか?(NPI)」による9つの顧客分類

以下、一部は「ビジネス構造の理解」シリーズでの解説と重複しますが、改めて経営の視点で9segsを解説します。

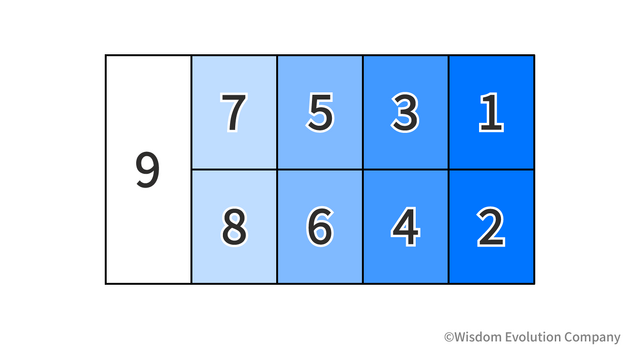

9つのセグメントは、5segsでの分類である①認知の有無・購入経験の有無・購入頻度(ロイヤル、一般、離反、認知未購入、未認知の5層に分かれる)と、②NPI(次回購入意向)(NPIあり=積極、なし=消極、と表す2層に分かれる)で分類します。9segsの作成時も、5segsで解説したように、TAM顧客数の定義が前提です。

それぞれのセグメントは、seg1、seg2、などと表記します。seg1、3、5、7が、次回購入意向(NPI)がある人で、次回購入意向があれば「積極」、なければ「消極」とします。seg9は未認知なので、積極・消極の区分はありません。

対象とする顧客全体をロイヤル~未認知の購入軸で分ける5segs分析は、比較的イメージしやすいかと思います。9segsの特徴は、②NPI(次回購入意向)の軸で顧客を分けることです。これがなぜ重要かというと、同じように高頻度で購入しているロイヤルと思える顧客でも、強い購入意志を持って自社プロダクトを選んでいるのか、それとも「他のプロダクトでもいいが、とりあえず買っている」「次回は違うプロダクトを選んでもいい」のか、という心理の違いや変化があるからです。

そうした、次回購入に消極的な心理状態になっているseg2やseg4の顧客は、今回は顧客であっても、次回の購入で離反して非顧客化する可能性が高いです。従ってこれらを分類して、その心理状態をどう変えるか、そのために何をすべきかを考えることが重要です。

どの移行が、顧客化のコストが低いかを見極める

また、同じ認知未購入でも、NPI(次回購入意向)があるseg7の方がseg8よりも顧客化は容易で、獲得コストは低くなります。逆にseg8の顧客化は容易ではなく、何を提案すれば自社プロダクトに購入意向を持っていただけるか、seg7とは区別して見極めることが重要です。

顧客心理が見えていない状態とは、まさに、こうしたまったく異なる潜在顧客を一緒くたに扱っていることです。当然、経営としての投資対効果は上がりようもありません。このようにNPI(次回購入意向)は顧客心理を捉え、経営としての投資対効果を継続的に向上させるのに極めて有効です。

なお「N1から考える『サントリー天然水』の顧客戦略」の項目で解説した、「水がおいしい地域に引越したから水道水で十分になった」ケースで考えると、以前は購入していたボトル入りウォーターへの購入意向がそのまま消える、忘れてしまう場合は現在顧客からseg6に移行します。一方、ブランドへの親近感や愛着が続いたり、たまに想起する機会がある場合は「また都会に引越したらこのブランドを買おう」という意志は継続することがあります。つまり「seg5 積極 離反顧客」となり、seg6とは心理状態が違うので、分けて考える必要があります。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です