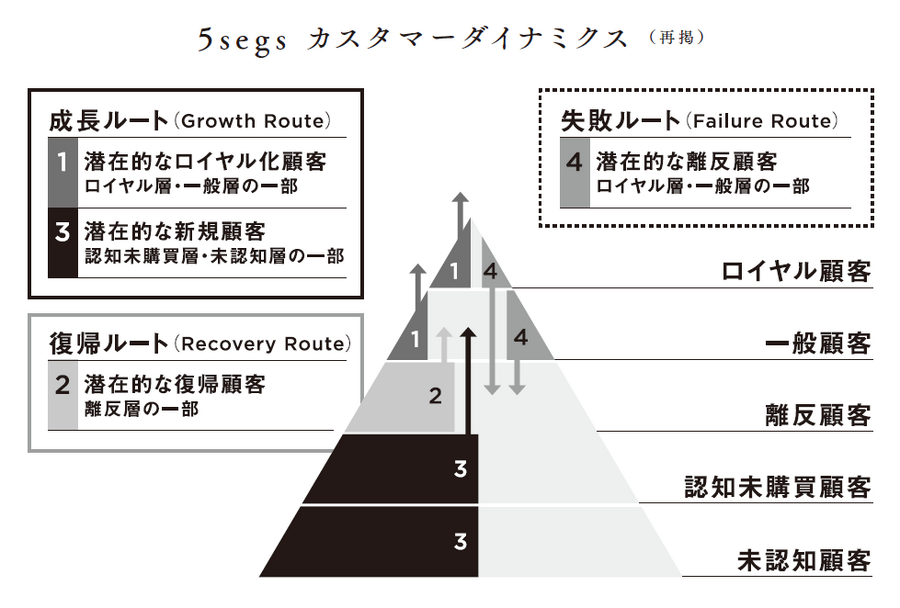

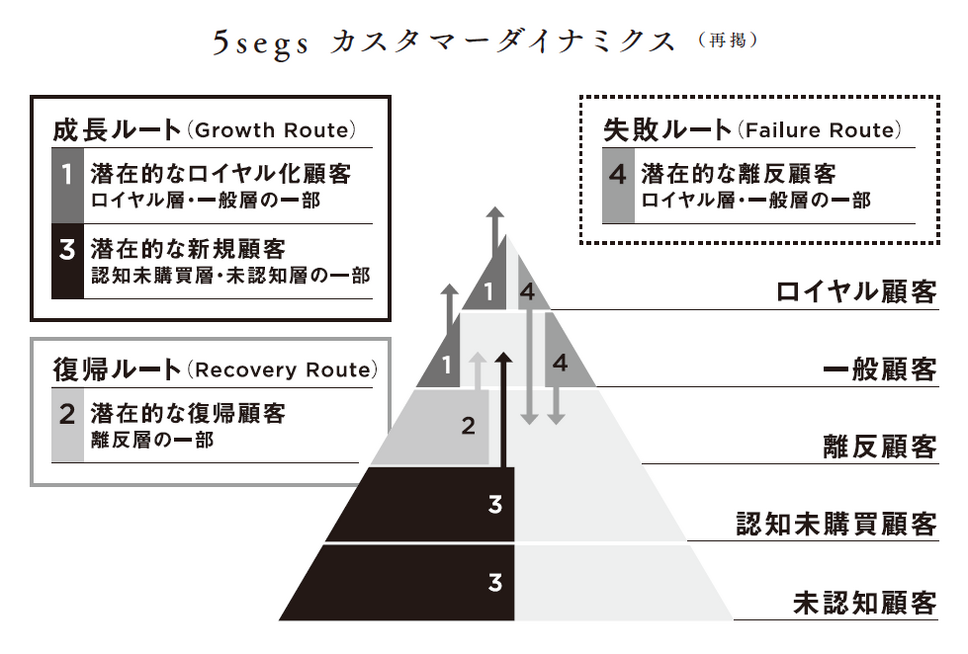

「5segsカスタマーダイナミクス」における4つの顧客動態

5segsカスタマーダイナミクスには、以下の4つの顧客動態があります。このうち1「一般顧客のロイヤル化、ロイヤル顧客のさらなるロイヤル化」と3「認知未購入顧客、未認知顧客の新規顧客化」が、ビジネスの成長をもたらす「成長(Growth)ルート」です。2「離反顧客の復帰」が「復帰(Recovery)ルート」、4「一般顧客、ロイヤル顧客の離反」がビジネスを損なう「失敗(Failure)ルート」です。

4つの顧客動態について、端的に解説します。

一般顧客のロイヤル化、ロイヤル顧客のさらなるロイヤル化

一般顧客の中には、ロイヤル化する可能性の高い「潜在的なロイヤル化顧客」が一定割合で存在します。同様にロイヤル顧客の中にも、さらにロイヤル化する可能性のある顧客が存在します。こうした顧客を引き上げるには、すでに高いロイヤルティのある顧客が「何に高い価値を見いだしているか」、つまりすでに成立している顧客戦略(WHO&WHAT)を読み解き、同様の価値を感じていただけるように手段手法(HOW)を開発し、拡大展開することが有効です。

1の顧客層は、自社の新しい提案に対して受容度が高い状態でもあります。そのため、クロスセリングやアップセリングも見込めます。同じ潜在的なロイヤル化顧客に対して、異なるプロダクトで新しい価値を創出すること、つまり「同一のWHO」&「異なるWHAT」を成り立たせることも可能です。

離反顧客の復帰

一定期間、購入や利用していない離反顧客においても、ある程度の割合で顧客に復帰する可能性の高い「潜在的な復帰顧客」が存在します。例えば引っ越しなどの理由で入手できなくなった、あるいは何となくの離反によって離れてしまったけれど、プロダクトへのニーズが完全には消失していない層です。こうした顧客層が復帰する際に成立している顧客戦略を洞察し、拡大展開できる手段手法(HOW)を通して復帰を促進できます。同時にそれは、現在の顧客が離反するのを防ぐための顧客戦略と手段手法につながる可能性も高いので、顧客心理をよく洞察することが肝要です。

認知未購入顧客、未認知顧客の新規顧客化

知っているが購入したことがない層にも、必ず潜在的な新規顧客層が存在します。初めての購入の直前か、もう少しでそこに至る心理状態の顧客層です。ただ、同じ「現在の購入がない」状態でも、離反顧客と違って実使用体験がないため、プロダクトの理解や認知は弱い状態です。したがって、離反顧客の復帰とは異なる顧客戦略が必要である可能性が高いです。その点を踏まえて、新規顧客化の際に成り立っている顧客戦略を洞察し、拡大展開していきます。

同様に未認知層にも、潜在的な新規顧客層が存在していますが、まだ認知すらしていないので、投資対効果は高くありません。まずは認知獲得から、段階を踏んで進めていきます。

一般顧客、ロイヤル顧客の離反

企業の視点では、一度獲得したらずっと顧客でい続けていただけるように思いがちですが、一般顧客やロイヤル顧客からは一定割合で必ず離反が起こっています。この離反を未然に防ぐことは、一般顧客とロイヤル顧客という利益を支える2層を維持する上で、非常に重要です。そこで、潜在的な離反顧客(WHO)の理解を深めて、離反を防ぐプロダクトを洞察し(WHAT)、それを提案する手段手法(HOW)を開発して拡大展開して、プロダクトの利益と成長を促していきます。

ここで生じる離反率が大きいプロダクトは、当然ですが、どれだけ効率よく新規獲得ができてもやがて投資対効果が頭打ちし、利益性を悪化させます。その場合、新規顧客獲得への投資を止めて、離反を防ぐ観点でのプロダクト自体の見直しが求められます。

ロイヤル化の可能性が高い顧客にアプローチする

カスタマーダイナミクスを念頭に、潜在的な新規顧客や復帰顧客の獲得、ロイヤルや一般顧客の離反防止を目的とした各層の顧客戦略(WHO&WHAT)を洞察すると、将来的なプロダクトの改善および新規開発の軸としても生かすことができます。あらゆるプロダクトにおける機能強化や新規追加、あるいは新たなプロダクトの開発は、このカスタマーダイナミクスによって可視化される具体的な「潜在顧客の心理と行動」に根ざしているべきです。

顧客に価値を見いだしてもらい、持続可能なビジネスを展開するためにもっとも重要なのは、ロイヤル顧客で今後も継続の意思がある顧客を増やすことです。それを念頭に、そうなる可能性の高い人を新規顧客の段階から効果的にアプローチし、育成していくことが重要です。そのためには、顧客を適切にセグメンテーション(分類)することが不可欠になります。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です