NPIとu-NPIとの関係

対象顧客全体における次回購入意向をNPIと呼ぶのに対し、現在プロダクトを購入・利用している既存顧客における次回購入意向を「u-NPI」と呼びます。9segsでいうと、seg.1からseg.4におけるNPIであり、既存顧客満足度指標とも表せます。

u-NPIが高い状態は、既存顧客の支持が高いことを示し、リピートの可能性が高く、離反を招きにくいといえます。NPIだけでなく、u-NPIも踏まえて分析することで、現在のリスクや今後の事業成長を推察することができます。両方とも高い状態は、既存顧客の離反が少なく、一定の新規顧客流入も見込める理想的で安定した状態です。

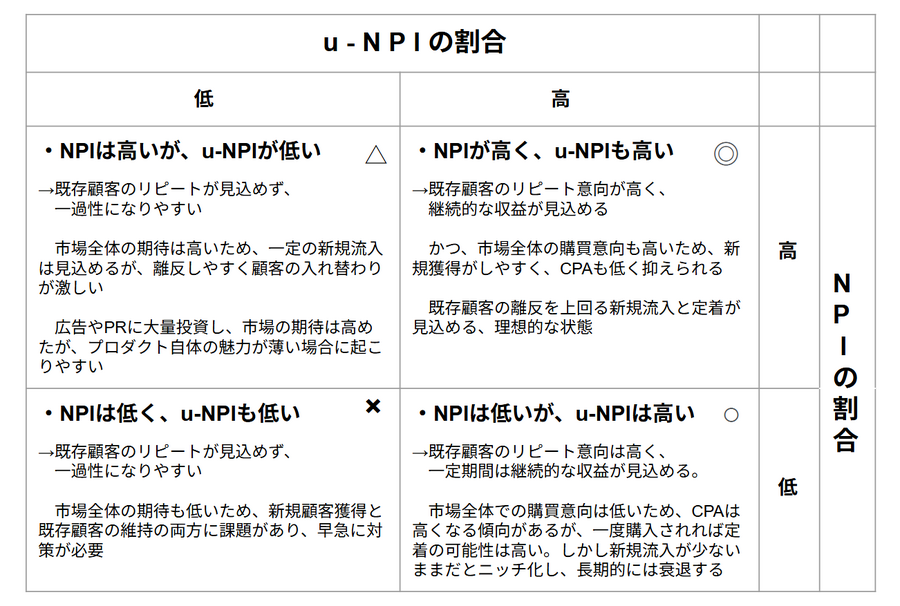

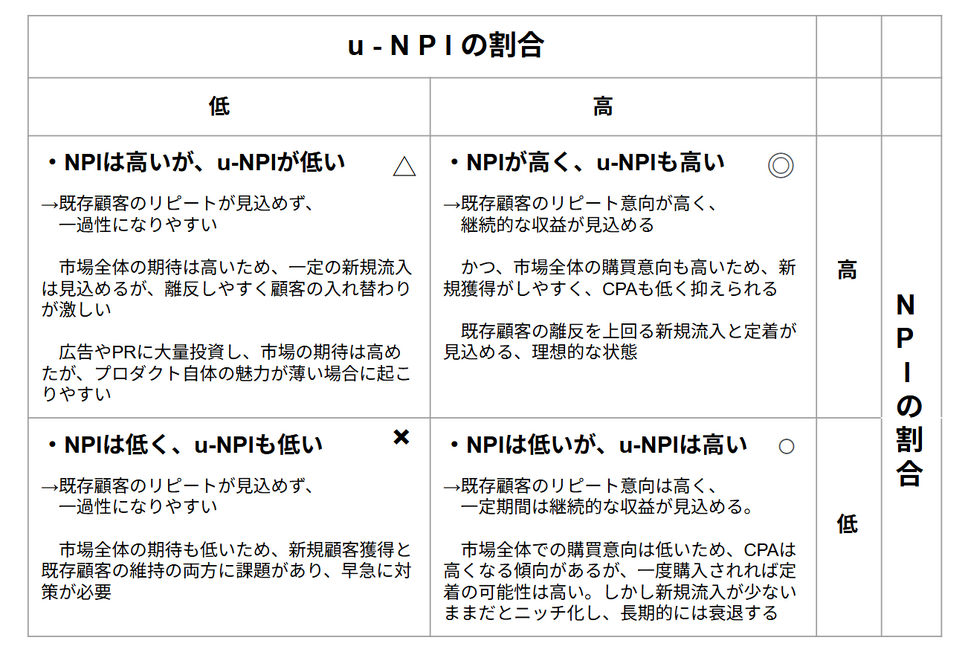

NPIとu-NPIの高低から今後の成長を推測する

NPIは全体のうちで「次は(次も)買いたい」と答えた人の割合で、そもそもブランドを知らない未認知の人からは回答を得られませんが、分母には未認知顧客も含んでいます。またu-NPIは、現在顧客である一般とロイヤルの人の中で、次回購入意向が高い層の割合を足した値です。つまりu-NPIがどれだけ高くても、そもそも認知度が低ければ、全体のうちで未認知の割合が大きくなるため、NPIは低くなります。

以下、NPI、u-NPIの高低から、ブランドがどのような状態にあるかを四象限に整理しました。顧客分類とNPIの軸を組み合わせた調査は、各セグメントのNPIの比較や競合との比較を通して、自社や競合の強みや弱みが見え、さまざまな仮説のヒントになります。

当然、NPIとu-NPIがともに高い状態が理想的です(図の右上)。NPIは低いけれどu-NPIが高い場合(同右下)は、既存顧客のリピート意向が高いため一定期間は事業が安定しますが、未購入層の次回購入意向が低いため、新規顧客の獲得が見込みにくく、ブランドがニッチ化してやせ細ってしまう恐れがあります。既存顧客の満足度が高いので、その理由を突き止め、未購入の方々にアピールすることで収益化が見込める可能性があります。

NPIとu-NPIの分析によって防げるリスク

NPIとu-NPIの分析は、ビジネスの健全性を測る上で非常に重要です。

あるプロダクトで、見かけ上は顧客数や購入金額が着実に伸びていたにもかかわらず、NPIとu-NPIを詳しく分析したところ、両方とも低い数値を示し、特にu-NPIが低調であることが判明しました。これは、既存顧客の満足度が低く、一度顧客になった人が離反しやすい、ロイヤルティが低い状態であることを明確に示していました。

そこで、離反しやすい顧客がどの競合製品に高いNPIを見出しているのか、彼らが何を求めているのかを深く掘り下げて分析し、プロダクトや付帯サービスを改善した結果、u-NPIが向上し、顧客の定着率も改善されました。同時に、認知未購入顧客のNPI獲得にも注力し、NPIを獲得した層に対して効率的な初回購入促進アプローチを実施したことで、新規顧客の増加にも成功しました。

ロイヤル顧客の支持が高くても安泰とは限らない

既存顧客の支持が高い、つまりu-NPIが高い状態にあることは、それ自体は良いことです。しかし、ロイヤル顧客の満足度やCRM(顧客関係管理)活動にばかり注力しすぎると、まだ顧客になっていない認知未購入顧客など、将来的に新規顧客になりうる層のNPI獲得が疎かになるリスクがあります。

このような状況では、一定期間は継続的な成長が見込めるものの、新規の顧客流入が少ないために市場でのニッチな存在になりがちで、中長期的には事業が衰退していく可能性があります。

また、NPIが高い一方でu-NPIが低い状態は、既存顧客の離反を招きやすく、事業の安定性が見込みにくい危険な状況です。これは、まだ購入していない顧客を中心に市場からの期待は高いものの、初回購入後の満足度が低いことがu-NPIの低さとして現れているためです。新商品発売時に大々的なプロモーションを行った際などに、こうした状態になることが多く見られます。

しかし、初回購入後の顧客の低い評判は、まだ購入していない潜在顧客にも広まってしまうため、一時的に売上が上がったとしても、それが一過性で終わってしまうことが非常に多いです。このような状況を放置すれば、プロダクトはすぐに市場から姿を消してしまうでしょう。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です