5segs、9segsは、BtoBでも活用可能

顧客分類の考え方は、BtoBでも同じです。BtoBは一般的に購入意志決定までの検討期間が長くなりがちな点や、購入意思決定者が利用者と異なる点などがBtoCとは異なりますが、TAM、5segsおよび9segsはBtoB事業にも適用できます。カスタマーダイナミクスも運用可能です。

BtoBで運用する場合は、認知未購入の層を「①商談あり・契約不成立のクライアント、②商談あり・商談中の未決定クライアント、③商談前のリードクライアント」の3つに分解して管理します。すると5segsは7segs、9segsは13segsとなりますが、実際の業務でもそのまま活用できます。

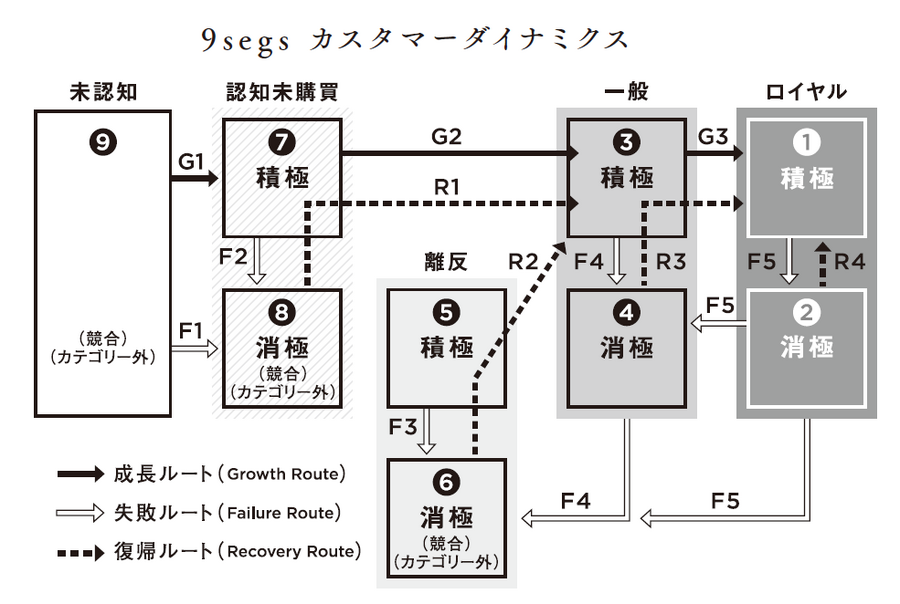

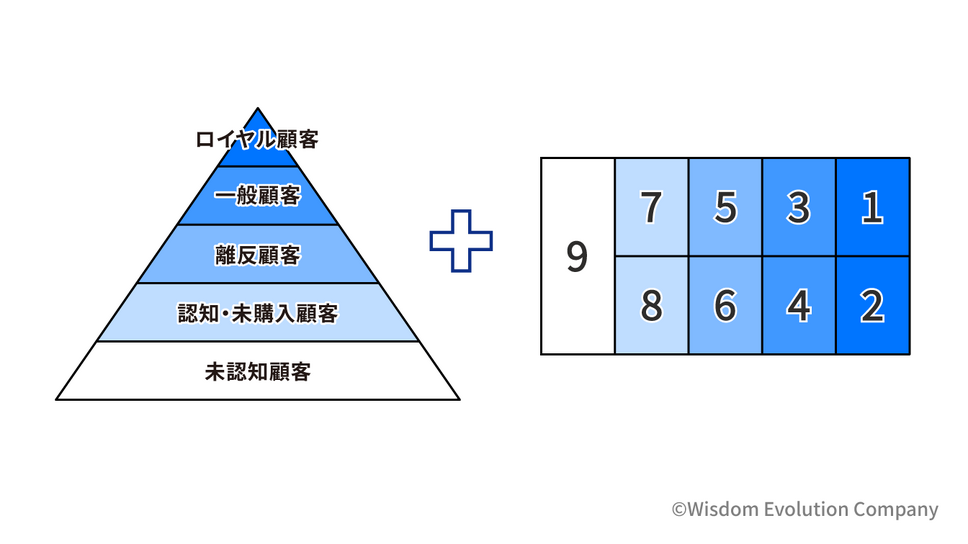

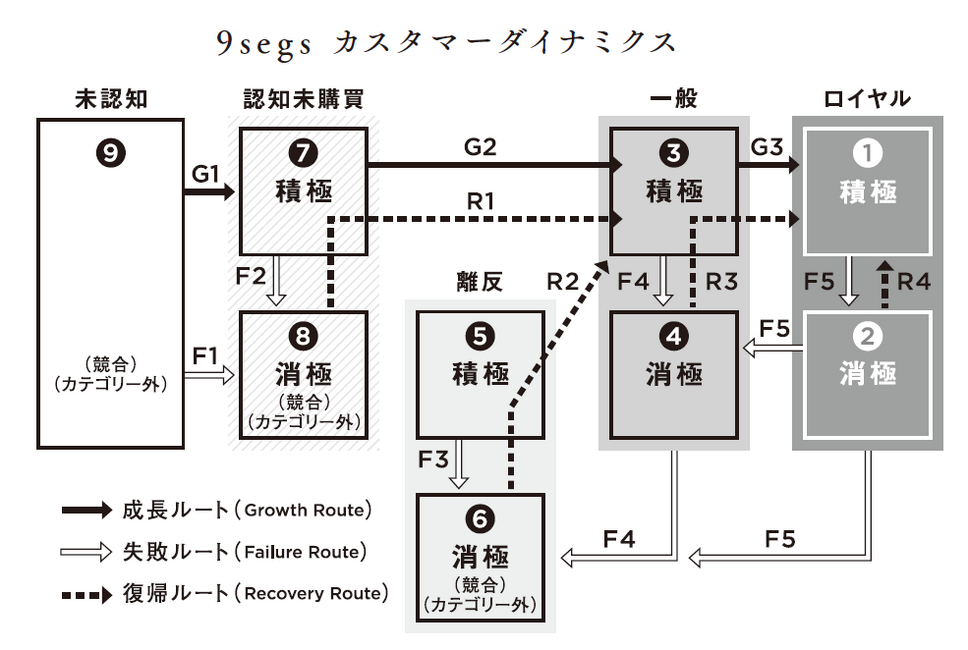

9segsでは、横軸が購入経験や頻度などの購入に関する顧客行動を捕捉して分類しているのに対し、縦軸は「次に購入する意向があるか」という顧客心理で分類しています。例えば何らかの販促活動を行った結果、左側のセグメントからより右側のセグメントへ顧客が移行したら、その活動は奏功したといえます。同様に、購入意向を高めることを目的とする施策を実施した結果、下段のセグメントから上段のセグメントへの移行が見られたら、それはブランディング効果があったと見なすことができます。

購入の増減という数値で効果が明確に把握できる販促活動と異なり、経営においても“ブランディング”は大事だといわれながらも、効果測定ができない、あるいは、事業成長とのつながりが曖昧な好感度のような指標が効果測定に使われてきました。9segsでは、次に顧客自ら購入する意向(NPI)をブランディングの効果指標として用いることで、その効果を明確な数字の変化で捉えることができます。

当然ながら、左から右へ、下から上への移行が同時に起こることが望ましく、すべての投資活動は全体として左下から右上方向への顧客の移行を目的としています。

ブランディング指標としてのNPI

NPIとして捉えられる顧客心理は、離反などの目に見える顧客行動として現れる前にそのリスクに気付き、手を打つことにも役立ちます。

例えば「seg1 積極 ロイヤル顧客」と「seg2 消極 ロイヤル顧客」は、5segsでは同じロイヤル顧客ですが、その心理は異なります。NPIがあるseg1は、明確にそのプロダクトを選んでいますが、seg2には単に「それしか選択肢がないから」「(店舗の場合)家から近いから」「安いから」といった理由で購入している人が多く含まれます。そうした人は、次の購入機会により自分にとって便益があり代替性の大きい選択肢が登場すると、そちらに切り替える可能性が高いのです。

自社プロダクトのロイヤル顧客の割合が高く、安定していると思っても、その心理をひも解くと「より良い選択肢があれば移る」人が多い場合は事業として不安定です。その場合、seg1の顧客へのN1分析を通して「なぜ積極化したのか(=NPIあり)、そのきっかけや理由は何だったのか」を洞察し、再現性がある仮説を立て、seg2の顧客に訴求することが求められます。

seg2の顧客は高頻度で購入しているので、seg1と同様に、離反すると事業へのインパクトが比較的大きいセグメントです。そこで、なるべくseg2からseg1へと促しておくことが、外的要因によって突然顧客を失うリスクを低減することにつながります。seg3から8についても、下段セグメントが想定以上に大きければ、上段セグメントへの移行を促しておくことが急務になります。

新規顧客獲得は、既存顧客を維持・向上するための手段

継続購入している顧客も、実は単一には捉えられません。気に入って購入し続けている人と、これしかないから仕方なく購入し続けている人は、その心理状態が違います。後者は、その人にとって利便性の高い競合が現れると途端に流出します。後者ではなく、積極的に買い続ける前者の顧客を増やしていくことが、マーケティング活動で目指すことです。

常に一定の新規顧客を獲得しながらリピーターを増やすこと、特に前者の顧客により多く接触して長く使い続けてもらうことが、マーケティングの目的という言い方もできます。なお、購入経験がなくても、好印象を持って気に入っているか(seg7)、それともただ知っているだけか(seg8)も区別できます。前者のほうが顧客化しやすく、プロダクトに満足し価値の再評価が起これば、定着もしやすいです。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です