コロナ禍により前年同月比95%減したアソビュー

筆者が実際に支援したスタートアップ、アソビューが実践した顧客起点の経営改革の事例を、承諾をいただいて紹介します。アソビューは独自性のある便益の提案で顧客に受け入れられ、事業を伸ばしてきました。ですが、成長スピードの速いスタートアップだけに、短期間に様々な課題に直面することもあります。特にコロナ禍の影響が大きく、困難がありましたが、常に顧客理解に努めて地道に施策へと転換したことで回復し、さらなる進化を遂げています。

「生きるに、遊びを。」をミッションとするアソビュー(代表取締役CEO・山野智久氏)は、観光・レジャーなどの遊びの予約サイトを手がけるBtoCの側面と、観光・レジャー産業向けにSaaS(Softwareas a Service)の予約システムなどを提供するBtoBの側面があります。著者の投資先でもあり2019年から支援していますが、山野代表が徹底的な顧客起点をつらぬく中で、コロナ禍での危機的な売上消滅も乗り越え、2021年12月23日に総額30億円の資金調達を経て大幅な事業成長を継続しています。

様々な議論や分析を経て、顧客起点の経営改革を実践してきましたが、ここでは顧客戦略(WHO&WHAT)の変遷を中心に説明します。

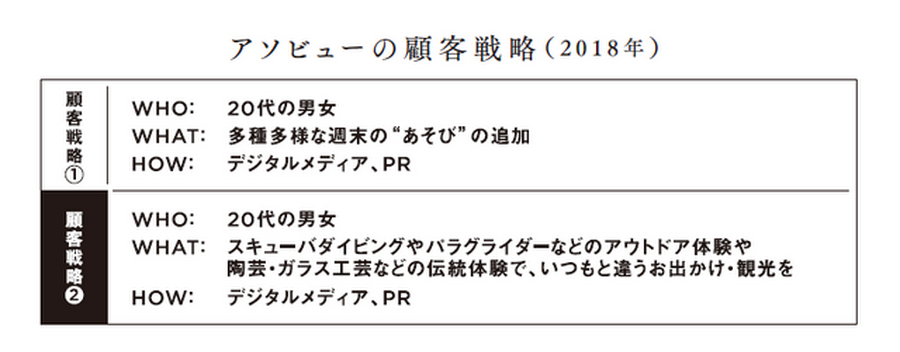

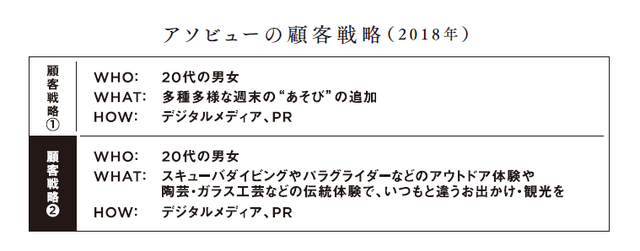

事業の改革議論を始めた2018年の時点では明示されていなかったものの、次の図のように20代の男女(WHO)に対して多種多様な週末の遊びを提供していました。主にスキューバダイビングやパラグライダーなどのアウトドア体験や、陶芸・ガラス工芸などの伝統体験で、いつもと違うお出かけ・観光をWHATとして、デジタルメディアやPRなどの手段手法(HOW)を通じた顧客戦略を実現し、事業を伸ばしていました。

地道なN1インタビューで顧客戦略を洞察

この時点では、実際の顧客の予約データや購入データを顧客別に分析してはいなかったので、実践している顧客戦略が正しいのかどうかは確かめられていませんでした。そこで、それ以外の収益性拡大の可能性の検証も含めて分析を行ったところ、実は予約と購入の大部分は20代男女ではなく、子供のいるファミリー層のリピートに支えられていることが分かりました。登録されている顧客人数としては20代男女は多いのですが、頻度を見ればまったく異なる顧客戦略が成立していることに気付きました。

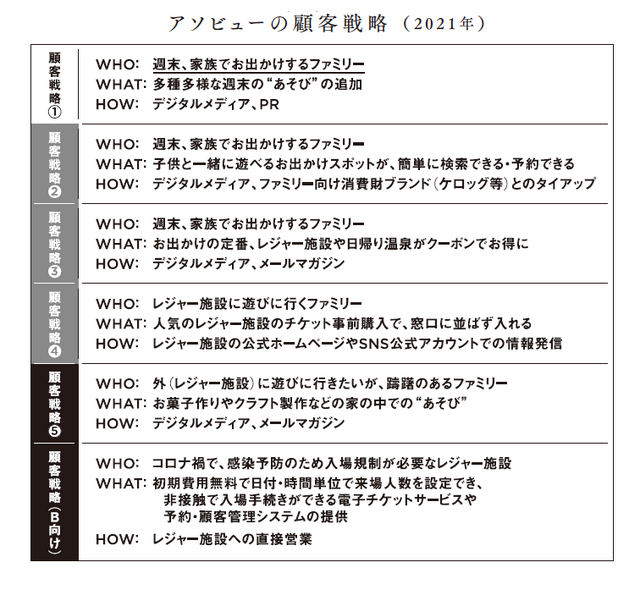

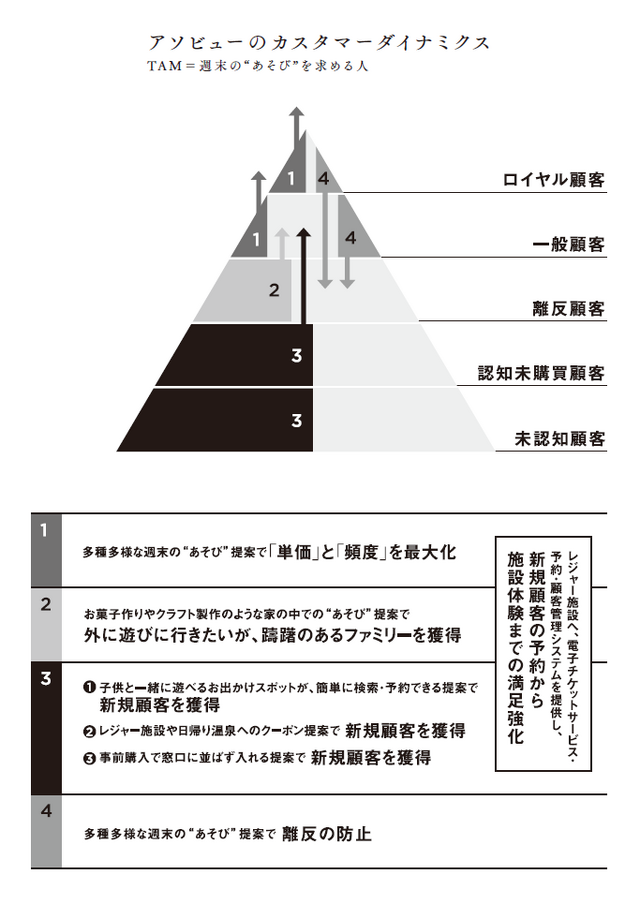

このあと、山野代表が率先して組織全体で地道なN1インタビューを繰り返し、次の図のようにファミリー層に向けた3つの顧客戦略(組み合わせ)を洞察し、2019年後半から、これまでの20代男女への顧客戦略よりも優先して、その実現に注力しました。新たに追加する多様な遊びも、この層に向けて開発していきました。

結果として新規顧客数も伸び始め、ビジネスも強く伸長してきた矢先の2020年の春、コロナ禍で需要が激減してしまいました。レジャー業界全体がコロナ禍による外出自粛の影響を真正面から受け、2020年4‐5月の流通金額(サービスでの取引の総額)は、前年同期比で95%減と、壊滅的な状況に落ち込んでしまったのです。

この困難を組織全体として、人事含めてどのように乗り切ったかに関しては、ぜひ山野代表の著書(『弱者の戦術 会社存亡の危機を乗り越えるために組織のリーダーは何をしたか』ダイヤモンド社)をお読みいただきたいですが、ここではその際の顧客戦略と経営陣の顧客起点の実践を説明します。

レジャー施設の課題の解決に取り組む

経営陣は、顧客の需要が激減する中で、アソビューとしてどんな価値を創りうるのかを考えました。まず一つ目の戦略は、外出してレジャー施設に遊びに行きたいが、躊躇のある親御さんたち(WHO)への、家の中でできるお菓子作りやクラフト製作の提案(WHAT)でした。このWHOは、コロナ禍で急に出現した顧客層だといえます。

そして、WHATを通した便益と独自性は、外出できず学校が休校になる中で時間を持て余している子供への「遊び体験・モノ作り体験」の楽しさ、そして家族での楽しい体験です。この時期だからこそ成立した強い価値であり、顧客戦略でした。言ってみれば簡単ですが、それまで、外遊びを前提に事業展開していたアソビューにとっては、今の顧客心理を起点にしたからこそたどり着いた顧客戦略です。自社起点で「外遊び提案」を模索し続けていたらこの発想すら浮かばず、コロナ禍が過ぎ去るのをただ待つことになっていたかもしれません。

経営陣はさらに考えました。これまで一緒に外遊びを提案していた、パートナーであるレジャー施設の皆さんは、アソビュー以上に深刻に苦しんでいたのです。多くのレジャー施設が、コロナ禍においてもお客様には来てもらい、施設内では少数に分かれて楽しんでほしいと考えていたものの、集客すると多数のお客様が同時間に集中してクラスターが発生するリスクがある、入場規制もスタッフの人数的にも困難である、というジレンマを抱えていました。これは、アソビューの営業担当者がレジャー施設さんの話を丁寧に聞く中で見えてきたジレンマです。

このジレンマは、果たしてアソビューが向き合う課題なのでしょうか? 課題に直面している事業主はアソビューではなくレジャー施設ではありますが、顧客起点で考えれば、これはアソビューの課題だと経営陣は捉えたのです。日々資金が枯渇していく中で、アソビューの経営陣はこの問題解決のために、時間ごとの入場者制限ができる、日時指定の新しい電子チケット販売の機能開発に踏み切りました。そして、もともと提供していた電子チケットサービス「ウラカタチケット」と、ネット予約・顧客管理システム「ウラカタ予約」に組み込みました。

日時指定の電子チケットサービスが強力な便益に

驚くことに、経営陣はこれらの仕組みの初期導入費用を無償でレジャー施設に提供したのです。当時の経営陣の議論を筆者も覚えていますが、この投資に明らかな勝算があったわけではありません。あったのは、最終的な一般のお客様=“C”への価値を提供するバリューチェーン(価値創り全体)の中で、ジレンマに悩むレジャー施設を「アソビューが便益を提供すべきWHO」として捉えたこと。そして、そのため顧客戦略を実行することが最終的に一般の顧客の価値となり、レジャー施設の価値となり、アソビューの価値となると理解していたことです。

この顧客戦略は、起死回生の策になりました。レジャー業界は、ディズニーやUSJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)のような超大手を除いて、まだまだITを苦手とする事業者が多く、コロナ禍にもかかわらず、日時指定の電子チケットサービスは大きな価値として受け止められたのです。このチケットサービスを通じて、一般の顧客も「安心して外出できる」と、実際の予約も目に見えて増えました。

その後、全国の有名な遊園地や水族館など数多くの大型施設に導入が広がり、もともと有償で提供していた施設向けのソリューションを含めて業績は急回復しました。2020年8月に流通総額は前年同期比2.3倍、そしてこのチケットサービスの導入は2021年11月には約2千500施設にまで拡大しました。

現在のカスタマーダイナミクスを、次の図のようにまとめました。アソビューでは顧客の行動だけでなく、心理、多様性、変化に経営が目を向け、カスタマーダイナミクスに応じて柔軟に顧客戦略を策定し実行する意味合いをよく理解している、まさに「顧客起点の経営」を実践しているといえます。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です