昨日、今日、明日の顧客は同じではない

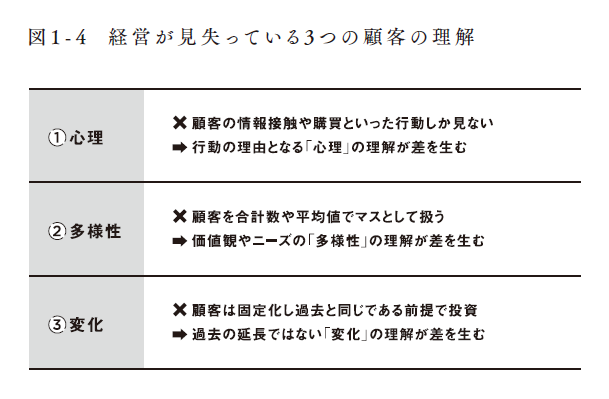

すでに説明したように、売上が増え企業規模が大きくなれば、顧客理解が難しくなります。顧客と接する現場であっても、それぞれの責務を果たし設定された数値目標やKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)に集中すれば集中するほど、顧客は合算や平均化された数字でしかなくなり、本来の顧客の理解は劣化していきます。組織構造上、顧客と現場から遠い経営層にとっては、より深刻な意味を帯びてきます。

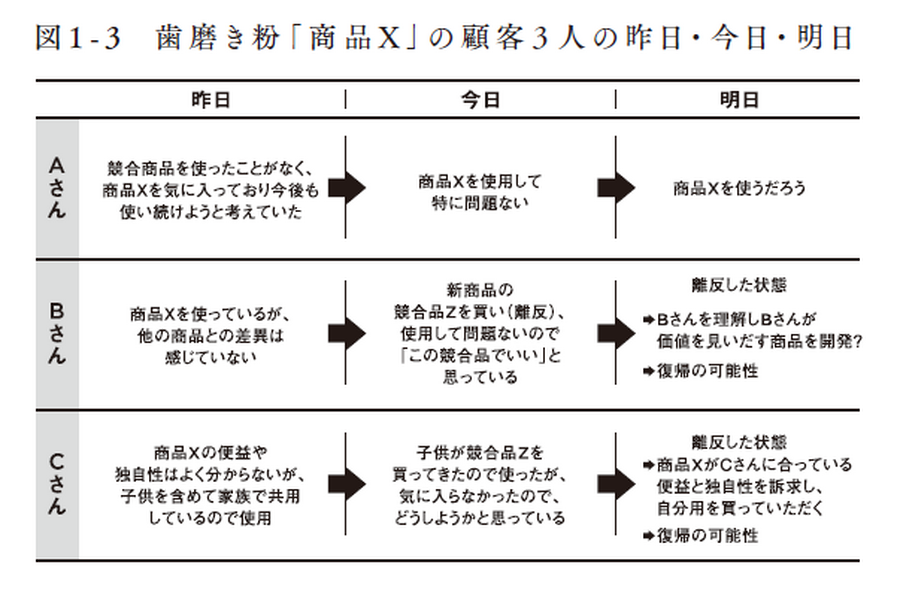

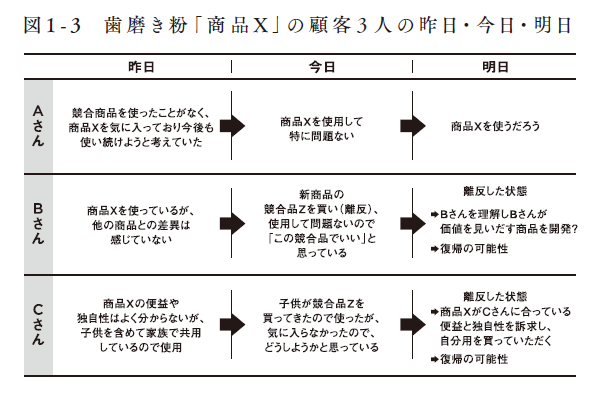

普段あまり意識することがありませんが、顧客は常に変化し続けています。例えば歯磨き粉の「商品X」に関して、昨日の時点で3人の既存顧客がいたとします。

・ Aさんは競合商品を使ったことがなく、商品Xを気に入っていて、今後も使い続けようと考えている。

・ Bさんは以前は競合商品を使っていて、今は何となく商品Xを買ってはいるが、大きな差異は感じておらず、正直どちらでもよいと感じている。

・ 別の既存顧客のCさんは、競合商品を使ったこともあり、その差異はよく分からないが、子供を含めて家族で共用しているので商品Xを買い続けている。

・ 今日、Bさんは商品Xを購入しにお店に行ったところ、新商品Zが異なるメーカーから発売されていたので、この競合商品を買った、つまりXから離反した。

・ Cさんは、子供がどこかで新商品Zを買ってきたので、そちらを使った。

・ これらの結果、Bさんは「そのまま競合品Zでいい」と思っている。Cさんは、子供が買ってきた新商品Zは気に入らなかったので、どうしようかと思っている。

……といったように顧客の心理は固定ではなく日々変化しており、結果として行動も変化しています。これらの変化が見えていなければ、昨日3人だった顧客数は今日の時点で一人に減り、頭を悩ませることになります。売上を取り戻すために「顧客を増やそう」と思っても、次の潜在顧客が誰なのかが分かっていなければ、マス思考で闇雲に投資することになり、無駄打ちに終わります。

しかし少なくとも、このような3人の変化が見えていれば、明日以降、Cさんに「自分用を買っていただくこと」を訴求してCさんを取り戻し、現在の顧客を2人まで戻せる可能性はあります。そしてAさんには特に投資は必要ではなく、Bさんは商品自体を作り変える検討が必要なので、何がBさんの便益になり得るかを理解する努力が必要だと分かり、それに開発リソースを割くことが可能になります。

今日の施策を繰り返すだけではビジネスは停滞する

実際のビジネスにおいて、30年前に成功した施策を来年も実施しようとは、あまり思わないでしょう。30年という単位では、顧客は変化し、プロダクトが提供できる便益や独自性もまったく異なっており、再現性はないだろうと直感的に分かるからです。では、1年前に成功した施策はどうでしょうか? 先月だとどうでしょうか? 昨日だったらどうでしょうか? おそらく、30年前の施策ほどの問題を感じないと思います。しかし、その時間の中で確実に顧客は変化しています。顧客は常に変化し、固定することはないのです。

これはBtoBも同じです。BtoBの場合はBtoCと異なり、顧客側の状況変化による心理変化よりも、競合を中心とする競争環境の変化によって法人顧客の心理と行動が変化する(意志決定の優先順位や軸が変わる)ことが多いでしょうが、それこそコントロール不能です。

しかし、実際のビジネスの現場においては、昨日やったことを今日も実行し、今日やったことを明日も実行しようとしています。歯磨き粉の事例で記述したような、昨日から今日への変化を気にすることはなく、今日の顧客が明日どう変化するかを意識することもありません。ですが、この繰り返しを何年も重ねれば、経営層が高齢であろうと若手であろうと、ビジネスが停滞するのは当然です。

顧客の変化と世代間ギャップ

これは年齢の問題としていわれる老害ではなく、顧客の変化が理解できているかどうかの問題です。スタートアップの若い経営者でも、組織拡大で忙しくする中で顧客から離れれば、〝老害〟になり得るのです。

一方で、特に昭和世代が意識すべき世代間ギャップもあります。インターネットが当たり前となり、デジタル技術が進化し、スマートフォンが浸透することで、人間の行動と心理状態の変化が早くなり多様化していることに異論はないでしょう。特に〝スマホ世代〟といわれる10‐20代は、幼少期からスマートフォン中心で生きています。この体験は筆者のような昭和世代にはないので、若年層の感じ方や価値観にはそもそも肌感覚を持ち合わせず、最も理解できないのです。

大きな組織が、若年層を顧客としたビジネスを展開する場合、往々にして経営陣が彼らを理解する感覚を備えていません。若年層と接する現場の情報も入らないので、経営判断はおのずとインターネットやスマートフォンがなかった自分たちの現場感覚、昭和時代の肌感覚を頼りにしてしまうのです。

どんな経営者も、正しい判断をしようとします。しかし、その判断の土台となる顧客理解が薄ければ、当然その経営者がよく知り理解している、肌感覚のある情報に頼ることになるのです。これは老害として単純化して面白おかしく語る問題ではなく、顧客の変化に対する理解の問題であり、解決が可能です。これが、経営が取り戻すべき第3の顧客理解である、顧客の変化の理解です。図のように、ここまで解説した3つの理解があるかどうかで、事業成長に差が生まれます。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です