異なる顧客層を次々と獲得してきたAmazon

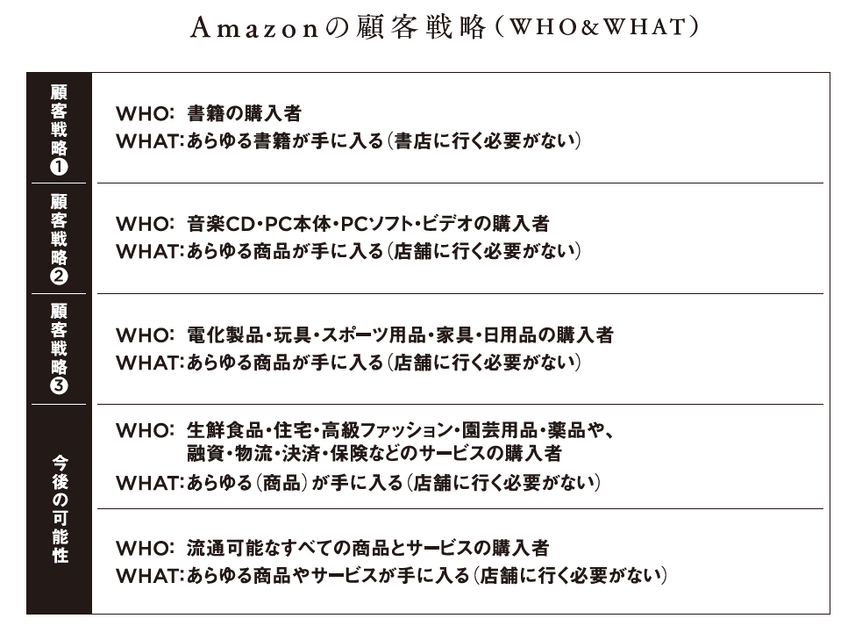

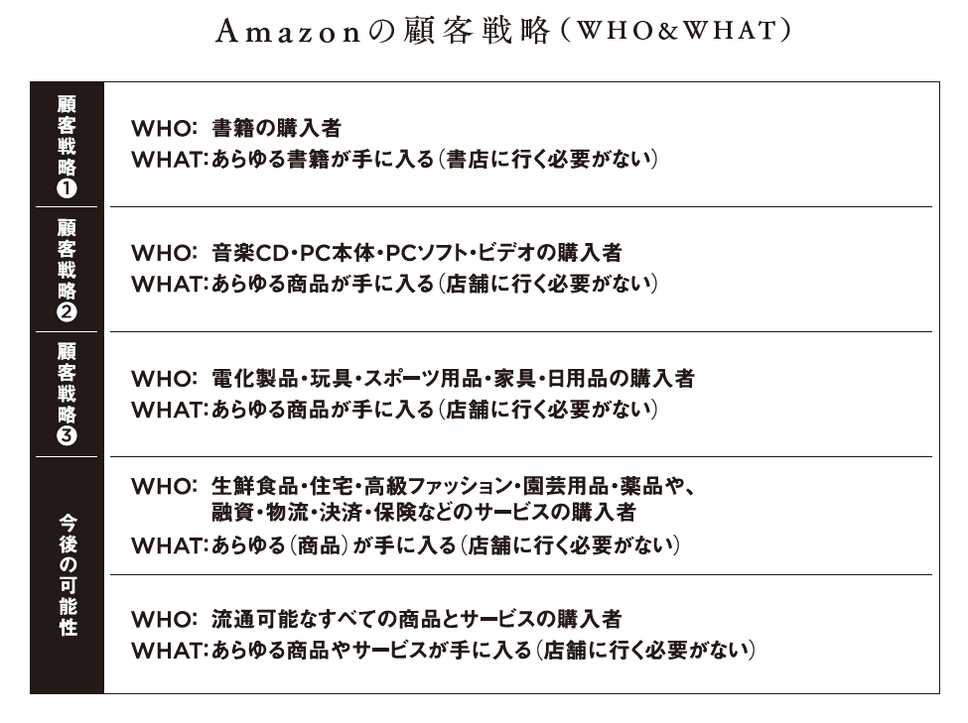

TAM顧客数を戦略的に捉え直し、継続的に事業拡大を実現している事例としてAmazonを考察します。Amazonは、言葉は違えど明確な最大マーケット(TAM)を定義し、そのカスタマーダイナミクスと顧客を徹底的に理解して、顧客戦略をうまく活用している企業だと考えられます。

ジェフ・ベゾス氏の書籍『Invent & Wander』(ダイヤモンド社)によると、創業のきっかけは1994年当時、年率2300%で成長しているインターネットを見て「カタログによる通信販売のデジタル版」のようなものを創りたいという構想だったそうです。

米国のカタログ販売の歴史は長く、生鮮食品以外はほとんど扱われていたので、この構想はすなわち「カタログ販売や物理的な小売店で販売可能な商品とサービスすべて」をTAMとして選択することであり、カタログや小売店を代替することでもありました。恐ろしく巨大なターゲット定義ですが、後から見れば、この巨大なTAMに対して、最初に選んだ顧客戦略が投資対効果を最大化するカスタマーダイナミクスを作り上げたといえます。

Amazonの立ち上げにおいて、ベゾス氏はオンラインで扱える20カテゴリーの商品のリストを作成し、マーケットの需要や価格性、商品のバラエティなどを加味して最初に扱うカテゴリー候補を音楽CD、PC本体、PCソフト、ビデオ、書籍の5つに絞った上で、書籍を選定しています。最初の顧客戦略は「書籍を買う顧客(WHO)」&「あらゆる書籍が書店に行かずに手に入ること(WHAT)」です。当時、市場の一般向けの書籍はおよそ200万タイトルあったため、さすがにすべてはそろえられずにオーダーごとに在庫を用意していたようですが、多くの顧客が高い価値を見いだしました。そして顧客数を急速に伸ばし、1997年にはNASDAQに上場、赤字のまま書籍販売の拡大を継続しつつ、音楽CD、PC本体、PCソフト、ビデオへとカテゴリーを拡大していきました。

書籍のEC体験で「潜在的なロイヤル化顧客」を最大化

書籍を選んだことが鍵だったと言える理由は、書籍を読む顧客数が他のカテゴリーに比べて最も大きかったからです。雑誌やマンガ、写真集なども含めて、書籍は老若男女や地域性などにかかわらず、国民のほとんどが対象となる浸透率の高いカテゴリーです。この巨大な顧客層に安価で便利な書籍販売を通じて、心理的なハードルの高いインターネット販売へのID登録とネット決済という面倒な初めての体験をしてもらい、ネット販売(EC)は便利であるという便益の認知を勝ち取ったことが重要なのです。

その結果、あらゆる商品とサービスの販売という巨大なカスタマーダイナミクスへの入り口が開いた、すなわち「潜在的なロイヤル化顧客」を最大化したのだと読み解けます。端的に言えば、長年の赤字を土台に、ネット販売(EC)の価値(便益と独自性)をAmazonの価値として、書籍販売を通じて多数の顧客に広げたのです。

ネットでの書籍購入体験を通し、ECに対して「潜在的なロイヤル化顧客」となった層に他のカテゴリー商品を販売するのは、そうでないEC未体験の顧客に販売するよりもはるかに容易です。

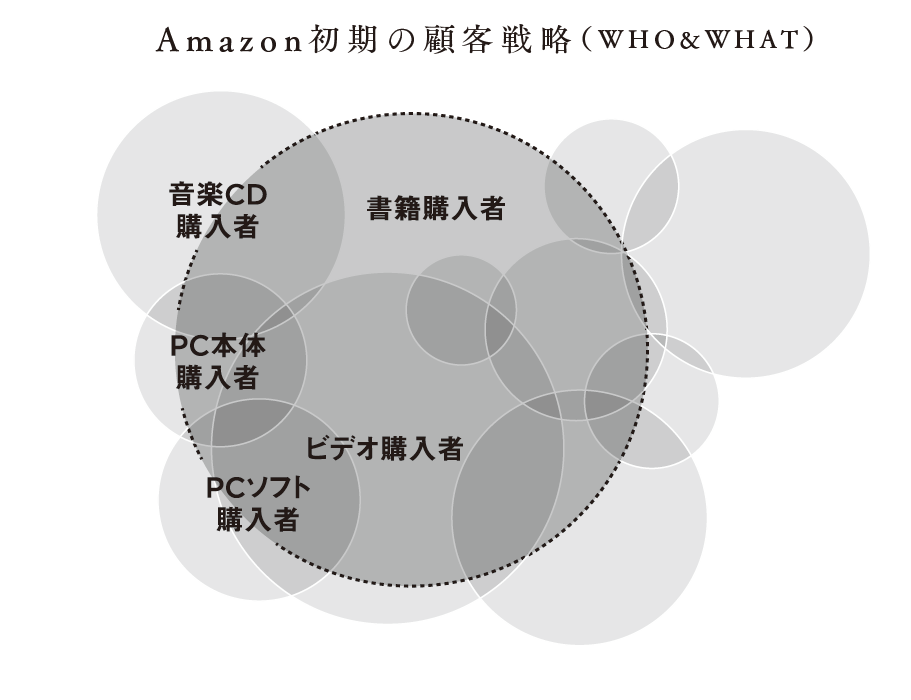

その後に展開した音楽CD、PC本体、PCソフト、ビデオは、それぞれ「すでにAmazonで書籍購入経験がある顧客で潜在的なEC顧客」をWHOとして提案しており、「潜在的なロイヤル化顧客」からの売上の単価と頻度を継続的に向上させています。つまり、書籍で「潜在的なロイヤル化顧客」を獲得し、その顧客に他のカテゴリー商品やサービスを届けて、クロスセルで単価と頻度を向上させ続ける……といったカスタマーダイナミクスを作り上げたのです。

最初の顧客戦略が音楽好きの顧客へのCD提案であれば、その後のAmazonの投資対効果は低くなります。書籍を購入する層の中に音楽CDを購入する層は多いですが、その逆は小さいからです。もし、200万タイトルもある書籍を選ばず、もっと小さなカテゴリーから始めるほうが容易だからと異なるカテゴリーを選んでいたら、今のAmazonは存在し得なかったでしょう。

トイザらスのおもちゃEC、靴のザッポスなど、特定カテゴリーのECが最終的にAmazonに勝てなかった理由は、最初の顧客基盤をどのカテゴリーで作るかの違いにあったといえます。各カテゴリー購入者の関係を次の図のように概念的なベン図で描けば、意味合いは明確です。

Amazonの成功の中でよく語られる、購入データを使った個別提案(レコメンデーション機能)は、書籍の購入者を第一のWHOとし、その中から音楽CDの購入者、電化製品の購入者、といった形でWHOを絞り込んでいく顧客戦略にひも付けることで、投資対効果を最大化しているのです。最初のECでの購入体験を、書籍というおよそECで購入する商品として最大の顧客数がいるであろうカテゴリーを通じて獲得したことが、分岐点だったといえます。そう考えると、Amazonが、利益性がなかった電子書籍のKindleを早くから投入し投資を続けた理由も理解できます。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です