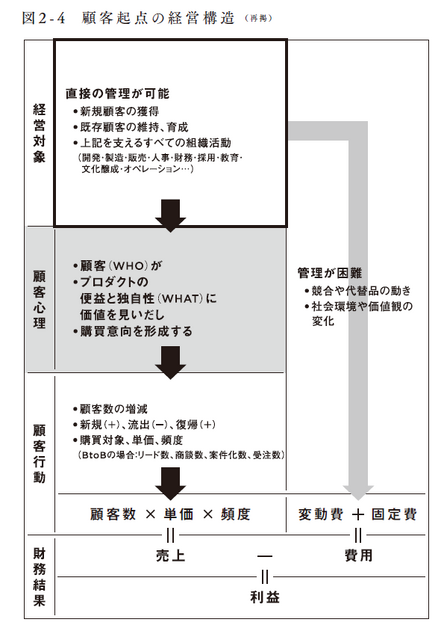

最大のブラックボックスは、顧客心理

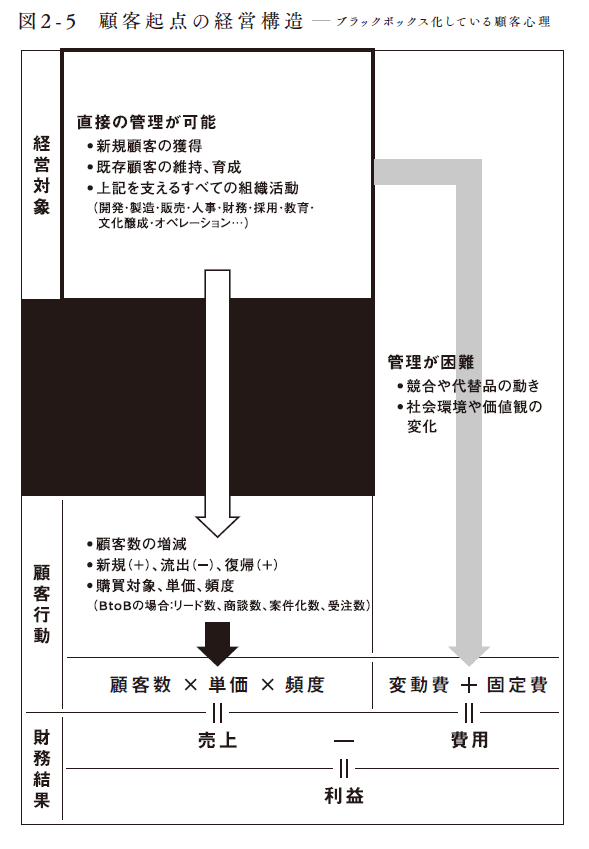

ここまで、経営対象と財務結果の関係を1枚の図で解説しました。では、顧客起点の経営を阻む最大の原因である「顧客心理がブラックボックス化している」ことと、その弊害を解説していきます。

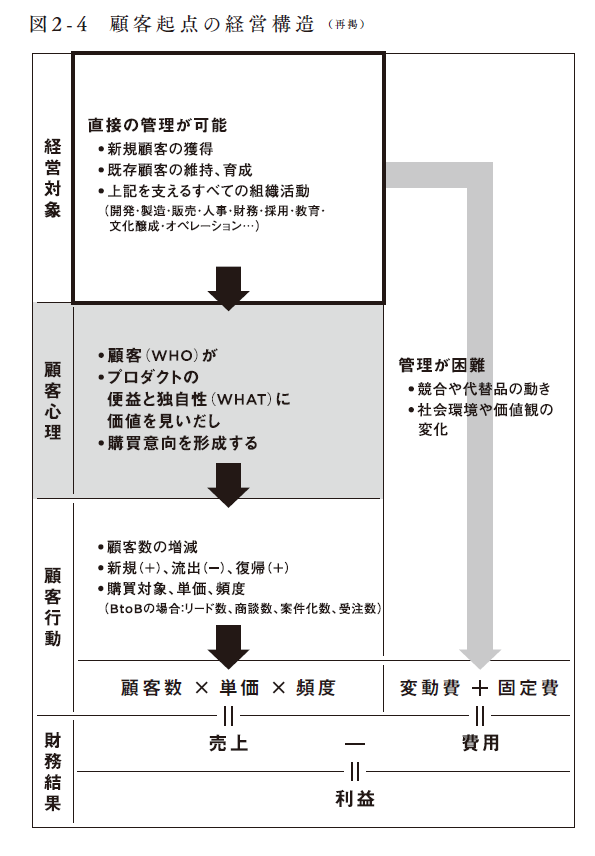

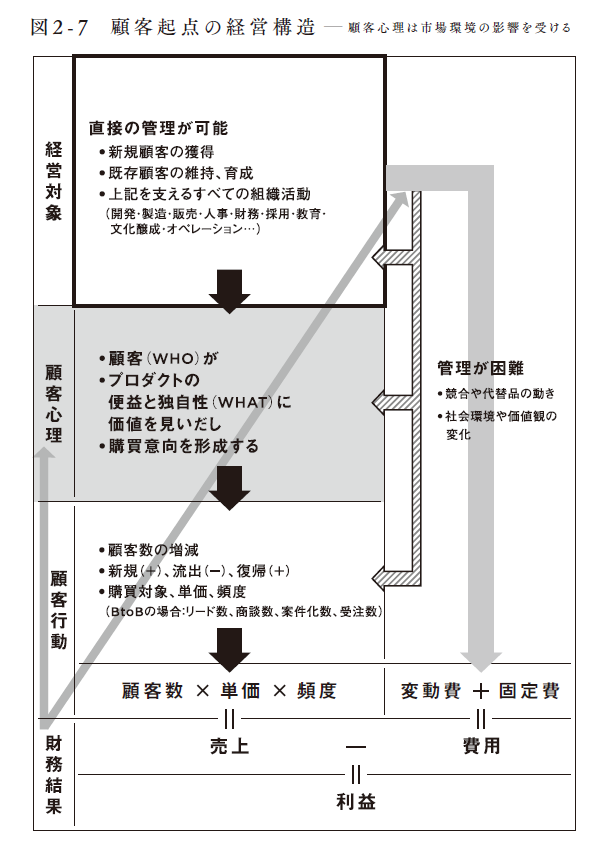

前段で、本来は経営対象から財務結果までが顧客の心理および行動とつながっているべきだと述べました。そのあるべきプロセスとは、図2‐4の上から下へ順番に示した矢印のように、

①経営が対象とする「新規顧客の獲得」「既存顧客の維持、育成」への投資が顧客に届き、

②顧客の心理が変化し、

③購入行動が変化し、

④その結果として投資対効果が最適化され利益(収益性)が向上すること

になります。

売上を構成するすべての顧客行動は偶然ではなく、顧客心理の変化の必然的な結果です。

顧客は、商品に対してその機能、特徴、イメージの認知を通じて、顧客自身にとっての便益と独自性を認知し、その価値を判断し、購入意向が形成されることで、購入行動に至ります。顧客が、自分自身にとっての便益を認知しなければ購入意向は形成されず、購入行動は起こりません。また便益を認知しても、代替性がある(独自性がない)と認知すれば、競合商品を購入し続けるでしょう。

この顧客心理と顧客行動の関係を可視化し、経営と組織全体に実装することで、経営対象である投資対効果を高め、収益性を向上させることができます。図2‐5のように顧客心理がブラックボックス化し、顧客心理と行動の関係性が見えないままの投資は、顧客行動の変化をただ〝期待〟しながら、暗闇に投資して費用だけが確実に積み上がる状態だといえます。先に事例として取り上げましたが、仮に20%値引きで売上達成しても、喜んでいいかどうかも分かりません。売上増が既存顧客の将来の発注の前倒しであれば、来期はもっと売上が厳しくなりますし、新規顧客からの受注であれば、20%値引きの値段が基準だと感じられると売上が継続しないかもしれません。

経営対象と財務結果をつなぐ因果関係として、顧客の心理と行動を可視化することで初めて、売上増への投資の優先順位と費用を抑えるために削減すべき投資が明確になり、継続的な収益性の向上が可能になるのです。

経営は顧客とともに変化し続ける

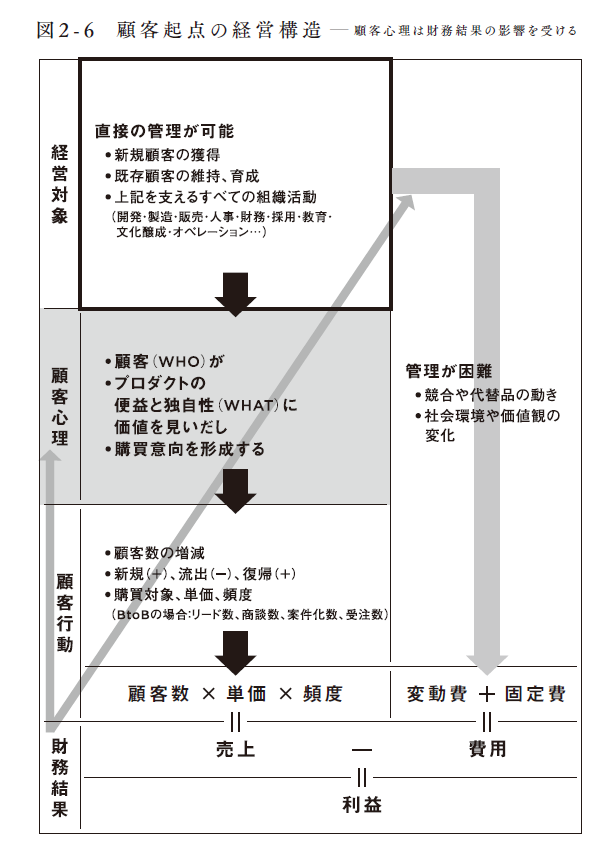

このフレームワークで、さらに市場では何が起こるかを時系列で紹介してみます。次の図2‐6に加えた、左下の財務結果から顧客心理へ、そして管理が困難な外部要因への細い矢印に注目してください。

経営が上から下への矢印に従って、顧客心理を変化させ、顧客行動を変化させ、財務結果を向上させると、実は経営が対象とすべき顧客の心理そのものが変化します。例えば、自社プロダクトが数多く売れ、ありふれた存在になると、多くの顧客に対して「これは当たり前のプロダクトだ」という心理状態をつくります。さらに同様な競合商品が追随して参入してくれば、独自性は薄れ、顧客にとって自社プロダクトの価値が低下します。つまり、コモディティ化し価格競争力が低下するのです。

また、プロダクトの供給が追い付かず需要過多になれば、希少性が高まるので顧客心理が変化し、顧客がプロダクトに見いだす価値は高くなります。その後、競合が多く参入して供給過多になれば、逆の変化が起こります。顧客心理は、顧客行動の変化とその先にある財務結果からも影響を受け、変化し続けるのです。

顧客心理を含めた経営の全体像を把握する

さらに、管理が困難な経営対象の変化も、管理可能な経営対象、顧客心理、そして顧客行動に影響を及ぼしていきます。それが次の図2‐7の右側、斜線の矢印を3つ追加した部分です。

例えば、化石燃料の内燃機関を伴った自動車業界は、世界中で多数の顧客心理を捉え、多数の行動を変化させ、多く購入され、巨大な財務結果を生み出してきました。しかし、その結果として「化石燃料による二酸化炭素の排出を控えよう」といった社会環境問題への価値観の変化につながり、今では「EVが良い」という価値観が拡大しています。結果、これまでの経営の対象は大きく変化し、投資内容も変えざるを得ない状態になっています。今後、環境への配慮がより社会全体に広まれば「EVでもなく、公共交通機関、自転車や徒歩でいい」、さらには「そもそも無駄な移動を減らそう」とする価値観が大きくなるかもしれません。

このように、経営は様々な投資によって顧客心理と行動に影響を与え、財務結果を得ながら、その結果からも影響を受けています。本書で提案する「顧客起点の経営改革」とは、ビジネスを「経営対象」「顧客心理」「顧客行動」「財務結果」の因果関係と相互作用の変化の連続、つまり動態(ダイナミクス)として捉え、その全体を可視化、管理し、組織横断で投資対効果の向上=収益性の向上を実現することです。管理困難な外部要因も視野に入れ、経営全体として成果が上がり続ける投資最適化を実行することが、持続可能な「収益性の向上」を実現する経営だといえます。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です