「事業成長のKPI」としてのNPIの有効性

本項では、NPIが具体的にビジネスの現場でどのように活用できるかを解説します。NPIは、筆者が2019年に上梓した書籍『顧客起点マーケティング』(翔泳社)で発表した指標ですが、同じく西口が共同創業したM-Forceでは2020年から、NPIの「事業成長のKPI」としての有効性を調査しています。

NPIは、M-Forceとマクロミルとの共同調査により、認知や好感度といった従来のKPI以上に、マーケットシェア拡大との強い相関を示すことが明らかになりました。そこで、9segs分析ではNPIを事業成長の先行指標として活用しています。2022年には、国際論文誌であるJournal of Marketing AnalyticsにNPIの有効性に関する研究論文が採択され、以降も複数の論文を発表しています。

財務諸表や顧客行動に加えて、NPIを顧客心理のKPIとして継続的に計測することで、ロイヤル顧客や新規顧客だけではなく顧客層全体を捉えた上での顧客体験の向上、あるいは販促とブランド構築のバランスの調整や軌道修正が可能になります。その先に、短期と中長期の成長を両立させる経営の実現があります。

これまで解説してきたように、経営対象と財務結果の間にある「顧客心理」の状態をきちんとつかむことは、顧客起点の経営においてとても重要です。顧客心理がつかめていないと、経営に致命的なブラックボックスを残してしまうことになり、成長の機会を逃したり、大きなリスクを見逃したりすることにもなります。

顧客心理の状態をシンプルに把握するためには、ビジネスの他の分野と同様に適切なKPIを設定し、それらを定期的に計測することが有効です。顧客心理を推し量るKPIは、それぞれの業界や企業ごとに「認知度」や「好感度」や米国のコンサルティング会社が発案した「NPS(NetPromotor Score:顧客推奨度)」など様々な指標が用いられています。しかし、それらのKPIが「どれだけ事業成長の説明力を持つか」については、十分に検証されないまま使用され続けています。

そこで、次の機会に購入したいかどうかという意志を問うNPI(次回購入意向)について、日用消費財6カテゴリー・54ブランドを対象に、他の複数の指標も含めて事業成長との相関を調査しました。結果、前述のように他の指標よりも事業成長のKPIとして有効であることが確認でき、2021年3月に発表しました。発表後も調査を継続し、一定の時間が経過した場合の相関の強さと、他の指標に対する優位性について追っています。

マーケットシェアと顧客心理のKPI

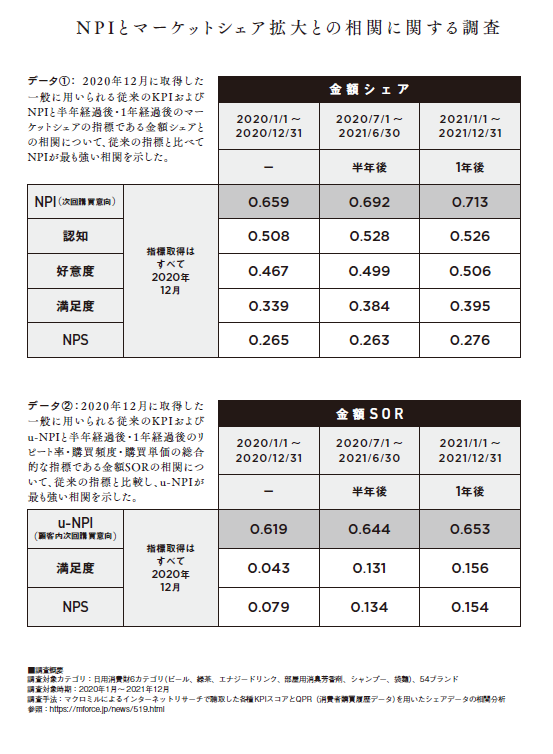

2022年5月に発表した追跡調査を、具体的な調査内容とともに紹介します。初回調査から、既存の指標である「認知」「好感度」「NPS」と比較しています。次図における上の表は、9segsによって得られる主要KPIであるNPI(次回購入意向)とマーケットシェア(金額シェア)との相関です。NPIは、9segsにおいてseg1、3、5、7の「積極セグメント(NPIあり)」の割合を足し上げた数値です。

下の表は、u-NPI(顧客内次回購入意向/ User Next Purchase Intention)と、日用消費財の代表的なロイヤリティ指標である金額SOR(Share of Requirement)との相関です。u-NPIは、現在顧客における積極セグメント(NPIあり)の割合で、seg1の積極ロイヤルとseg3の積極 一般が、seg1から4であるロイヤル顧客および一般顧客全体に対して占める割合になります。金額SORとは、あるブランドを年間で1回以上購入した人の年間購入金額のうち、当該ブランドの購入金額が占める割合を指します。

各表における左列は、2021年3月に発表した数値です。引き続きその半年後(中央列)、さらに今回発表した1年後(右列)の調査でも、マーケットシェアの指標である金額シェアとの相関について、従来の指標と比べてNPIが最も強い相関を示し、また、リピート率・購入頻度・購入単価の総合的な指標である金額SORとの相関について、u-NNPIが最も強いという結果が得られました。

初回調査で、事業シェアを高めて継続的に事業成長を目指す上でのKPIとしてNPIが適切であると示唆されましたが、今回の調査では将来の予測指標としての有効性も確認できました。これにより、より多くの企業でNPIを活用しうるとともに、事業成長に関する投資家の評価方法としても活用される可能性が広がりました。投資活動が、顧客の心理と行動にもたらす変化にいち早く気付き、継続的な収益性の向上にも寄与すると考えます。

NPIと他のKPIとの併用

これまで強調してきたように、顧客心理を把握することは経営におけるブラックボックスを解消し、成長の機会を逃したり、大きなリスクを見逃したりすることを避けるために非常に重要です。

しかし、顧客心理に関するKPIのみで、事業成長を実現できるわけではありません。実際の運用においては、NPI(次回購入意向)などの顧客心理に対するKPIは、ファネル型のKPI(認知、興味関心、購入……)、またチャネル別のKPI(例えばネット広告ならCTR(Click Through Rate)、 CVR(Conversion Rate)……)と併用することになります。

なお、それぞれの指標は独立しているのではなく、NPIが改善すると、ファネルの各層の転換率を一気に改善できるケースが多いです。なぜなら、次回購入意向のある人の方が、ロイヤル顧客化、新規顧客化、復帰顧客化しやすいからです。認知未購入顧客であっても、プロダクトの便益や独自性が理解され、次回購入意向が高まっているところにきっかけとして広告や営業での出合いがあると、大きく背中を押されます。

特に、プロダクトへの理解や購入意向がない状態とは、投資対効果は大きく違ってきます。プロダクトを使用する際にも、きちんとその便益や独自性への期待値が醸成された状態で使ってもらえるため、その後の購入意向も維持されることが多いです。また、すでに認知や好感度など、部分的に顧客心理のKPIを取得している場合には、まずはそれらと並行してNPIを取得し始めて、ビジネスの説明力を比較してみるのもよいでしょう。

実務において重要なことは、「顧客から選ばれる」「指名買いされる」理由となる便益と独自性を顧客起点で発想し、投資の意志決定をすることです。そして、それらをプロダクトを通じて体現し、多くの「これから顧客となる人々」に知ってもらうこと、そして適切な期待値を持った上で実際に体験してもらうことです。

その過程で、ブランドの認知や好感度が上がることはもちろんありますが、便益や独自性が曖昧なまま認知や好感度を上げようと考えると、成功確率は低くなります。考え方が逆になってしまう、つまり「認知を上げていけば、その中で自社ブランドを選んでくれる人も増えるだろう」、あるいは「好感度を上げていけば、ブランドが選ばれることも増えるだろう」という発想だと、顧客の行動は変わらず、財務結果はまったく変化しない状態が続きかねません。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です