最終顧客の便益は何なのか

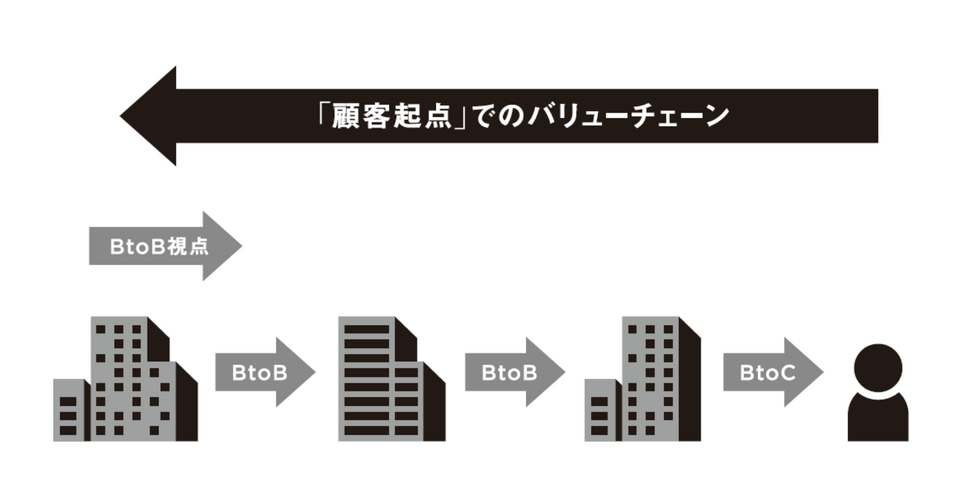

BtoBにおいても、クライアントである買い手は何らかの目的のために商品・サービスを購入するのであり、BtoBの営業活動は、直接のクライアントに手段を提供することになります。しかし、そのクライアントの目的は、そのクライアントの元請けクライアントが持つ目的の手段となります。つまりBtoCと異なり、BtoBでは、図のようにtoB、toB……と続く長い価値創造のつながり(バリューチェーン)の中で何が生み出され、どのような最終的な便益につながっているかを考え抜くことが重要です。それ次第では、自社が直接提供しているクライアントへのプロダクトの提案内容を変える方がよい可能性もあります。

「最終顧客=マンションの購入者」を捉えた素材メーカー

価値創造のつながりをさかのぼって事業成長を実現できた、ある素材メーカーの実例を紹介します。独立系素材メーカーA社は、ビルやマンションに使われる配管を製造販売していました。配管は鋼管や銅管が多かったのですが、A社は新しい素材で軽量かつ加工しやすい配管を開発し、建築の孫請けや下請け企業に販売していました。主な便益は、軽量で扱いやすく工事負担が少なく、現場の作業担当者の負担も軽減できることでした。しかし価格が高いことから、期待ほどは売れていなかったので、新たな可能性を相談しました。

配管が使われるのは、施主となるデベロッパーが担当しているビルやマンションの建築であり、孫請けから始まる長いバリューチェーンの最終的な〝C〟つまり顧客は、ビルやマンションの購入者です。このバリューチェーンにおける最終顧客がそれぞれ求める便益と目的を読み解けば、重要な最終便益は、その建築物の所有者や購入者の満足になります。

では、その最終購入者は、何に潜在的な便益を見いだしているのでしょうか? ビルやマンションは何十年もすれば劣化して修繕費用が発生し、転売の際の価値も大きく変わります。建築物に何らかのトラブルが出れば、その価値は大きく下がります。一流のデベロッパーが担当している物件なら、品質は高いと期待されますが、永遠の保証はなく、漠然とした不安があるのです。

A社が孫請けに提供している新素材の配管は、軽く加工しやすいだけでなく、そもそも鋼や銅に比べて腐食しにくい素材だという特長がありました。そのため、何十年後に発生するであろう修繕やトラブルによる、ビルやマンション自体の価値毀損の可能性が低いことを便益として提案できることに気付いたのです。以降、A社はこれまで通り、軽量で扱いやすく負担が少ない便益で孫請けに配管を販売する一方で「腐食しにくいので長期の経年劣化に強く、建築物の価値を損なわない」という便益で新たな顧客を開拓し、事業を拡大しています。

BtoBの場合、BtoC以上にクライアントを獲得する営業に注力しがちです。しかし、営業に注力すればするほど、自社が直接向き合うクライアントのみにフォーカスし、全体のバリューチェーンが見えにくくなります。BtoCであっても、目の前の顧客は何らかのバリューチェーンの一部である可能性が高いです。A社の事例では、全体のバリューチェーンにおけるそれぞれの顧客を起点に、潜在的な便益とニーズを考え抜く重要性が示唆されます。

美容師のニーズに気づいたヘアケア商品メーカー

もう一つ、ヘアケア商品メーカーの実例を紹介します。あるヘアケア商品では、最終的な“C”を考えることで業績を伸ばしました。そのプロダクトは美容室を介して一般顧客に販売するもので、顧客への売上を伸ばすクライアント(美容室)と、そうでないクライアントが出てきていました。それらを比べると、各美容室を担当する、メーカーの営業パーソンに差がありました。

両担当者とも毎週クライアント店舗に顔を出し、連絡もこまめにしていました。この時点では、他の営業パーソンの店舗訪問や各種連絡を強化しようという話になっていました。ですが深掘りすると、売上が上がっている美容室の担当営業は、美容師が顧客に話せる“ネタ”を提供していることが分かりました。

美容師は施術中、顧客と最近の流行などの話をしますが、そこに「この商品は成分が希少で大量生産ができない」「他の商品と比べてドライ後の指どおりが違う」など、商品の意外な話題も盛り込まれていたのです。つまり、担当営業が美容師に「話しやすい会話のネタ」として情報を提供していたわけです。美容師が顧客にその話をするとき、施術中の鏡の横には商品が置かれているため、自然と売上に結び付いていました。

一方、売上が伸びない美容室の営業担当は最終的なCまでを考えず、クライアントにどう商品を売り込むかばかりを考えて話していました。そこで営業内容を見直し、商品にまつわる意外な話を多く提供するようにしたところ、美容師が自然にそれを顧客に話し、顧客の興味を引いて売上が向上していきました。

ポイントは、BtoBではなく最終の“C”にどう影響しているかが見えたことで、その影響をプラスに促進する戦略を立てられたことです。このように、最終顧客のニーズや最終顧客が便益と感じることに注目すると、有効な戦略の糸口が見えてきます。筆者(西口)が支援している企業では、顧客の状況を時系列で可視化し、顧客起点でビジネスをマネジメントする顧客起点のフレームワークを活用して、経営の健全化を実現しています。たとえ短期で成長鈍化に直面したとしても、これらのフレームワークを経営と現場で共有し、組織全体での顧客理解とPDCAを繰り返すことで、継続的な成長へつなげることができます。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です