顧客の心理と行動を踏まえた「顧客起点の経営」

これら3つのフレームワークがどのようにつながり、顧客起点の経営に活かせるか、おおまかに述べておきます。

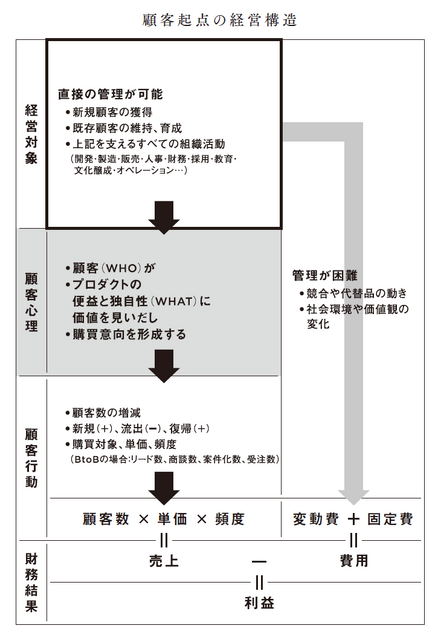

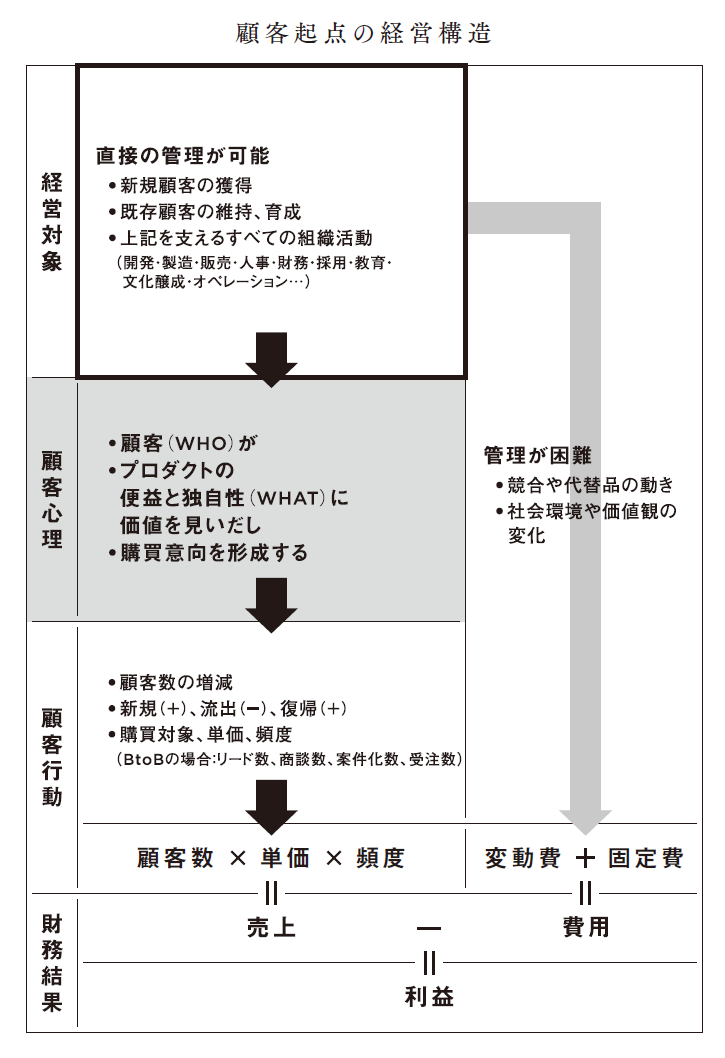

経営が見失っている顧客の理解とは、具体的には顧客の心理、多様性、変化です。まず第1のフレームワークで、経営とはどういった活動なのかを俯瞰的に理解し、経営対象への投資(HOW)3つのフレームワークを活用した顧客起点の経営から財務結果までの間に「顧客の心理と行動」があることを明確に認識し、その理解を経営の視界に捉えます。

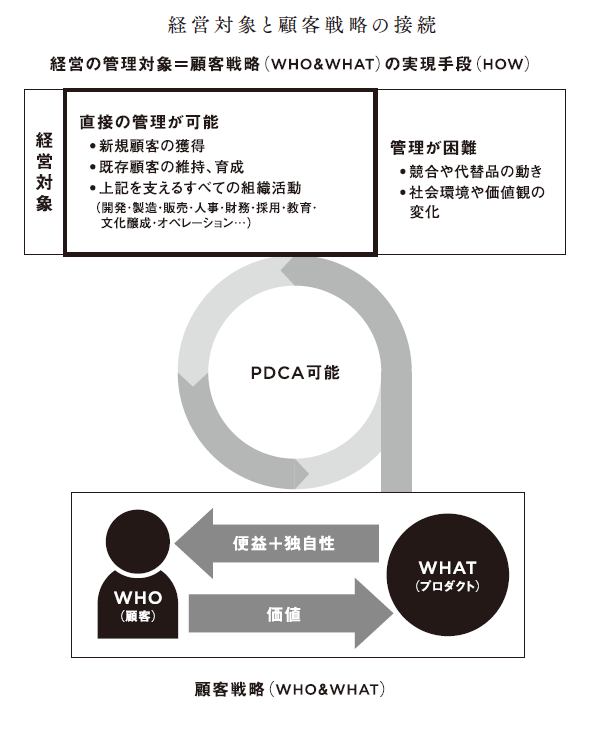

具体的な経営の投資は、第2のフレームワークで誰に(WHO)何を(WHAT)提供して価値を創るのかを見定めた上で、顧客戦略(WHO&WHAT)を創出し明示化して、経営対象への投資(HOW)と併せて実行し、PDCAサイクルを回していきます。

繰り返しになりますが、経営とは、顧客が価値として認める便益と独自性をプロダクトを通じて提供し、継続的に財務結果を向上させることを目標とする手段です。つまり、顧客戦略とは、経営が継続的な事業成長と利益性の向上を達成するために目指すべき投資戦略そのものだといえます。

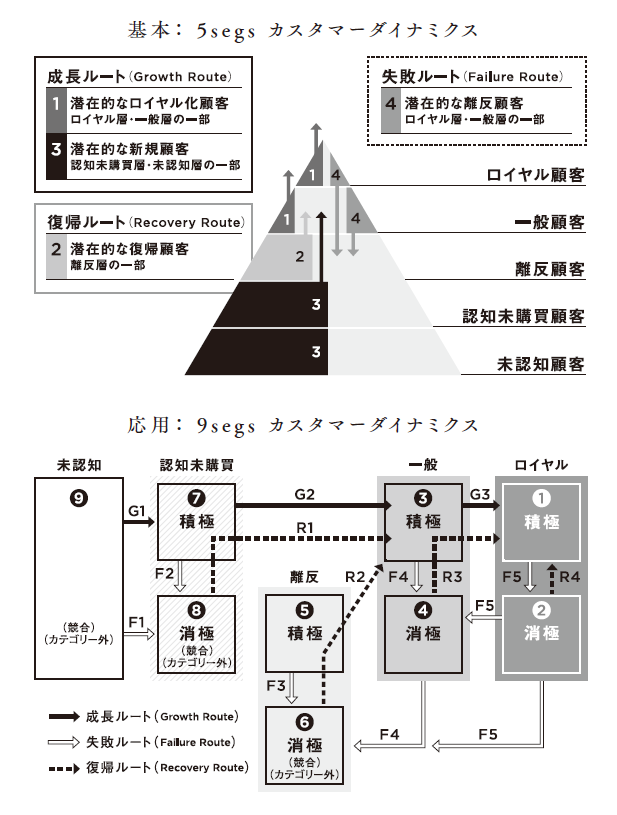

そして多様な顧客は日々刻々と変化しているので、第3のフレームワークで顧客を適切にセグメンテーションし、その動きに応じて、次に投資すべきはどの顧客層かを見極め、自社プロダクトを継続的に育成するための複数の顧客戦略を創出します。

例えば、離反しそうな顧客層に、その顧客層が認知していないプロダクトの魅力を訴求して離反を防止したり、新規顧客化しそうな顧客層に、最後のひと押しとなるようなプロダクトの魅力を訴求して新規顧客化する、などです。その顧客戦略の実行によって、狙い通りの顧客の心理と行動の変化につながったか、カスタマーダイナミクスの変化で3カ月や半年単位などの時系列で追って検証します。

加えてこの一連の「顧客起点」の経営を内製化することで、事業と組織拡大の中で経営者の属人的なリーダーシップに頼ることなく、また各部門もバラバラと個別最適にならず、投資の最適化を通じて顧客への継続的な価値創出、すなわち継続性のある利益向上を目指すことが可能になります。

顧客起点の経営構造、顧客戦略(WHO&WHAT)、顧客動態(カスタマーダイナミクス)が、本書で扱う主要な3種類のフレームワークです。それでは次の項目より、「顧客起点の経営構造」の説明から始めていきます。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です