グレイナー博士の企業成長モデル

ハーバードビジネススクール准教授だったラリー・グレイナー博士(Dr. Larry Greiner)が、「企業成長には5つの段階があり、それぞれの段階で乗り越えるべき危機がある」とした有名な論文を発表しています。発表から50年以上が経過していますが、この問題は現在においても変わっていません。

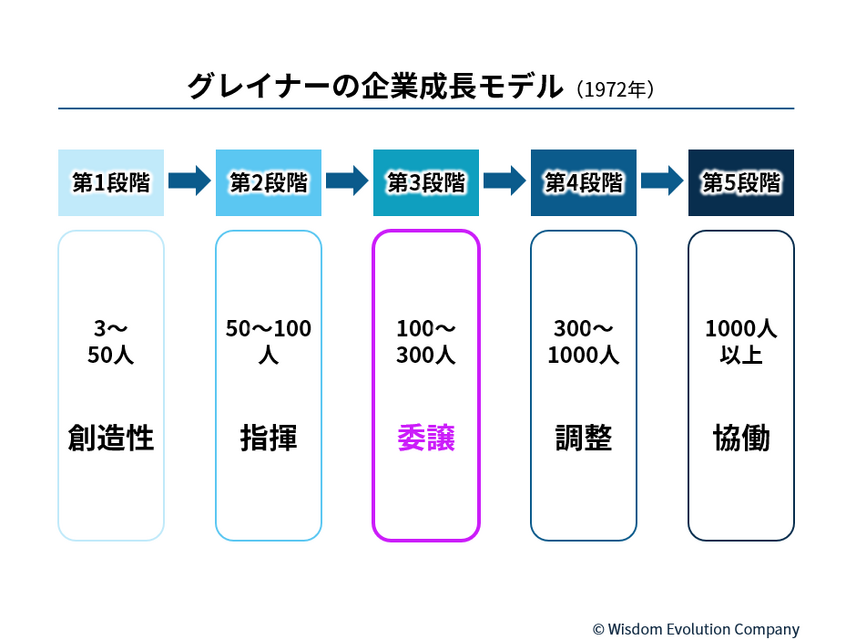

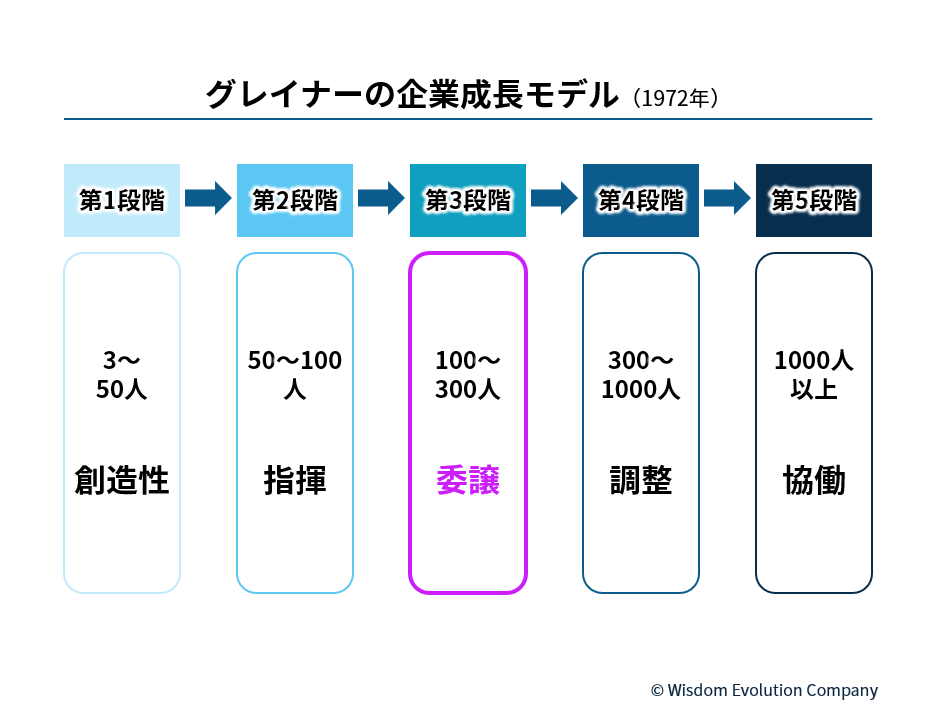

論文によると、あらゆる企業は、創業期から組織の人数に応じて次の5つの成長段階をたどります。これは「グレイナーの企業成長モデル」といわれます。

第1段階:創造性による成長と統率の危機

第2段階:指揮による成長と自主性の危機

第3段階:委譲による成長と統制の危機

第4段階:調整による成長と形式主義の危機

第5段階:協働による成長と新たな危機

どんな企業も、創業期として第1段階の創造性による成長段階、つまり創業者が圧倒的なリーダーシップを発揮して成長する段階から始まります。次に第2段階の指揮による成長段階、その次に権限の委譲による成長段階、さらに調整による成長段階、協働による成長段階へと、段階に応じた成長をたどります。

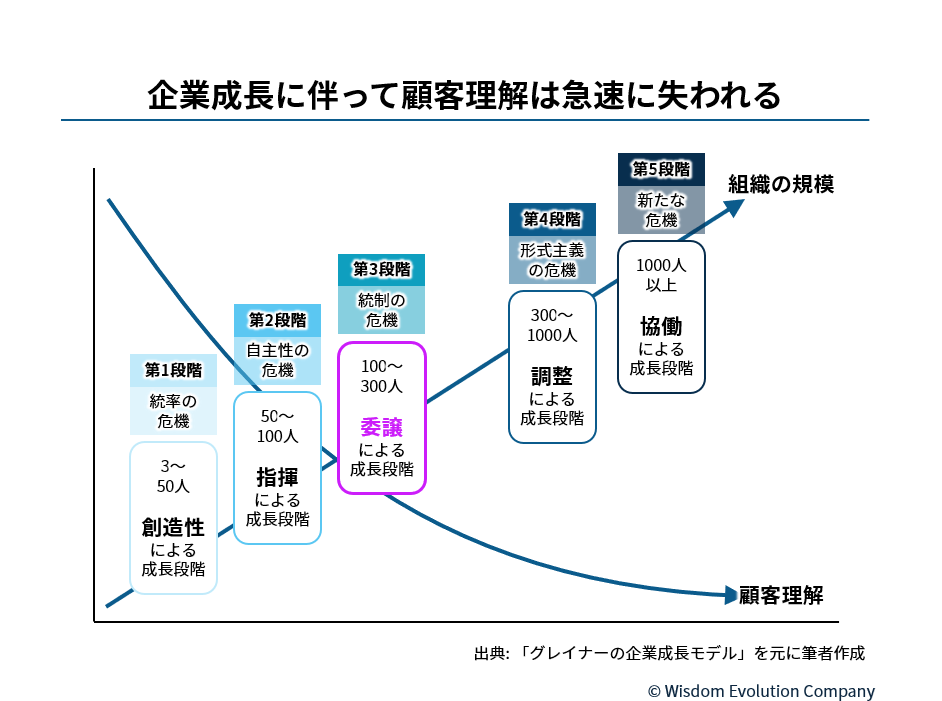

各段階に、組織人数と構造が生み出す複雑性に応じた危機があり、それぞれに異なるマネジメントが必要になります。ただし実際には、多くの企業がそれらの危機を乗り越えられず、第2、3段階あたりで足踏みする、とグレイナー博士は指摘しています。実際に多くの企業の経営の実態に照らし合わせても、組織が成長する過程で、博士が指摘する情報伝達やコミュニケーションの劣化は確実に起こります。それに伴い、急速に顧客の理解が弱くなっていることが、大きな課題であるといえます。

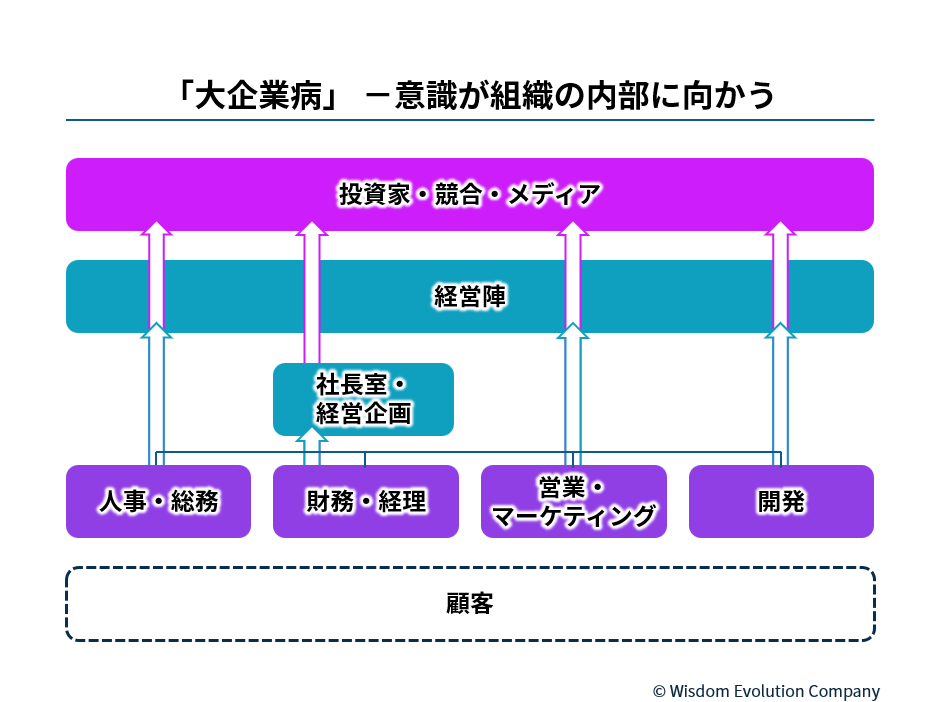

組織が拡大すると、情報伝達や組織構造はどうしても複雑になっていきます。その複雑性を解決するために、意識がより組織内部に向かうようになり、それまであったはずの顧客への興味や意識が急速に失われます。どんなに優秀な創業者であっても、第2段階、第3段階へと進めば、創業時にはあった現場感覚、つまり顧客の理解は薄れます。創業者が、自分が担っていた顧客の理解の代替を幹部や現場に期待しても、彼らは組織の複雑性に忙殺されて意識は内向きのままで、結果として組織全体で顧客の理解がおろそかになり、正しい経営判断が困難になります。

すべての企業が直面する企業成長の危機

様々な成長段階にある企業の経営者の話を聞く中で、最も多く出てくる課題が「大企業病」です。組織が拡大し、業務が細分化・個別最適化することに起因する、様々な問題の総称としてよく挙げられると思います。具体的に語られる言葉としては、経営と現場がかい離している、社内の縦割り化(サイロ化やたこつぼ化)が進んでいる、人材が成長しない・幹部が育たない(自分の期待通りに動けない)、マーケティング能力が弱い、などと多様ですが、意味するところはすべて「組織が大きくなる中で組織の能力も個人の能力も発揮しにくくなり、組織に何らかの変化が必要だ」という話です。また、同じ文脈で「組織をつらぬく“横串”が必要だ」との話も多く聞かれます。

組織を変革するために必要な変化とは何か、そして横串とは何か。それは、創業時にはできていた顧客の理解です。自社の商品やサービスを購入している、あるいはこれから購入するかもしれない顧客を理解することこそが、成長の壁を突破する鍵であり、組織をまとめ上げる横串になります。「経営学の父」といわれたピーター・ドラッカー氏が何度も指摘していた「顧客は誰か」の組織的な理解こそが、大企業病を克服する鍵なのです。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です