顧客戦略は複数存在する

ここまで、不特定多数のマスマーケットをTAM顧客数で把握して5分類(5segs)する方法と、その5分類で継続的に利益拡大するための顧客戦略(WHO&WHAT)の構築、そして顧客戦略の実現手段(HOW)としての経営対象との関係を解説しました。これで1対1と1対マスの間をどのように捉えるべきか、ブラックボックスである顧客をどのように経営対象に結び付ければよいかを理解していただけたのではないかと思います。

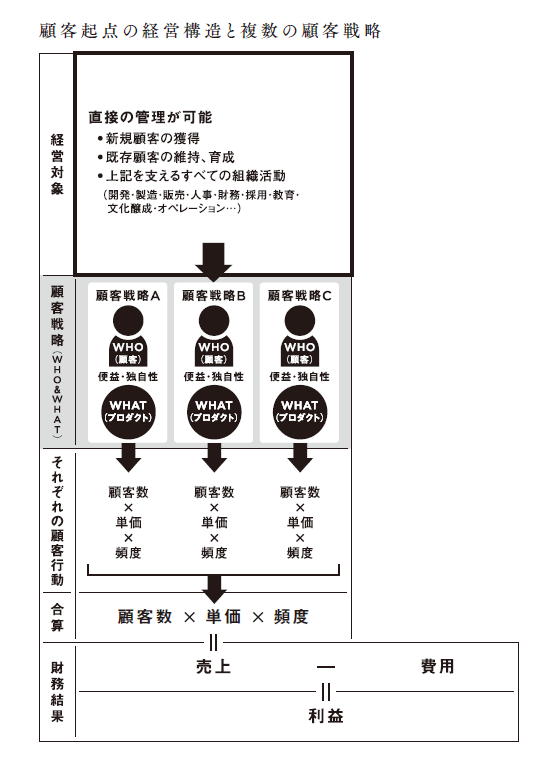

本項では、顧客の多様性を捉えて事業を伸ばすために実現すべき顧客戦略は、一つではなく複数成立しうる事実を解説します。顧客心理の深い理解から導く顧客戦略は、どのような業種やカテゴリーでも複数存在しています。顧客起点の経営構造のフレームワークで考えると、複数の異なる組み合わせがそれぞれ顧客行動につながり、その「顧客数×単価×頻度」の合算が自社プロダクトの合計売上となります。

例えば、地域で不動産業を営んでいる場合を考えてみます。不動産業のWHO&WHATは多様で、①小さな子供のいる若いご夫婦&庭がある郊外一戸建て、②子供のいないご夫婦&駅に近い利便性のあるマンション、③子育てを終えてリタイアされたご夫婦&医療や小売の環境が整った総合マンション、など複数の顧客戦略によって売上がもたらされています。

年間の案件成立数が100件、顧客数100組として、顧客と購入された物件(プロダクト)の組み合わせを分類すると、1種類でも100種類でもなく必ず数種から10種程度までの組み合わせで売上の80%程度が構成されています。いわゆるパレートの法則が、必ずあてはまります。

ちなみにパレートの法則は 80:20の法則、ばらつきの法則とも呼ばれる、イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレート氏が発見した法則です。経済において、全体の数値の大部分は、全体を構成するうちの一部の要素が生み出しているとし、ビジネスにおいて売上の8割は全顧客の2割が生み出しているとして使用される法則です。

この法則に関して、筆者が直接関わった様々なビジネスで検証してきましたが、およそ1年以上の期間で見た場合、すべての事業において上位集中が発生していました。そして、それぞれの全体顧客のうち1‐3割が、それぞれの売上6‐9割を構成していました。BtoBにおいても同様で、美容室向けへのヘアケア商材の製造販売業、オフィス向け家具の販売業、建築業向けの重機のレンタル業、病院の売上など様々なビジネスで顧客の集中が起きています。

つまり、上位集中する複数の顧客戦略を洞察し、その組み合わせへの経営の優先順位を上げることで、顧客数の増加、顧客単価の増加、購入頻度の増加といった顧客行動への投資効率を向上させるのです。

「特定の顧客層」の意味

次の図で、上から2つ目の枠に注目してください。ここまでの図で顧客心理としていた部分を「複数の顧客戦略(WHO&WHAT)」に置き替えました。ここに顧客戦略A、B、Cと記載したように、顧客は一様ではありません。顧客心理を見なければいけないと理解したところで、プロダクトの顧客を一律に捉えていたら、その心理を知ることはできません。ただ1種類の顧客層にのみ受け入れられ、ビジネスが成り立っているプロダクトはほとんどありません。

顧客層が違えば、「購入したい」と思っていただけるプロダクトの便益と独自性は変わってきます。駅前の飲食店の場合、買い物ついでのお母様層ならば「子連れでも気兼ねなく過ごせること」になりますし、仕事の移動途中のビジネスパーソンのお一人様なら「休憩しながら少し作業もできること」になるでしょう。

顧客戦略が複数あれば、図中の顧客行動に記した「顧客数×単価×頻度」は、その数だけ別々に成り立っています。合算された数字の「顧客数×単価×頻度」は顧客起点にはなっておらず、本来は顧客層の実態に即して個別に捉えられるべきです。

売上目標達成のために「顧客数を20%伸ばせ」と指示しても、現場は機能しません。誰を顧客(WHO)と呼ぶべきかが定義できなければ、その顧客を呼ぶために何を提案(WHAT)すべきかが決まらないからです。顧客になっていただきたい方々を特定することで、投資対効果の向上が期待できるのです。

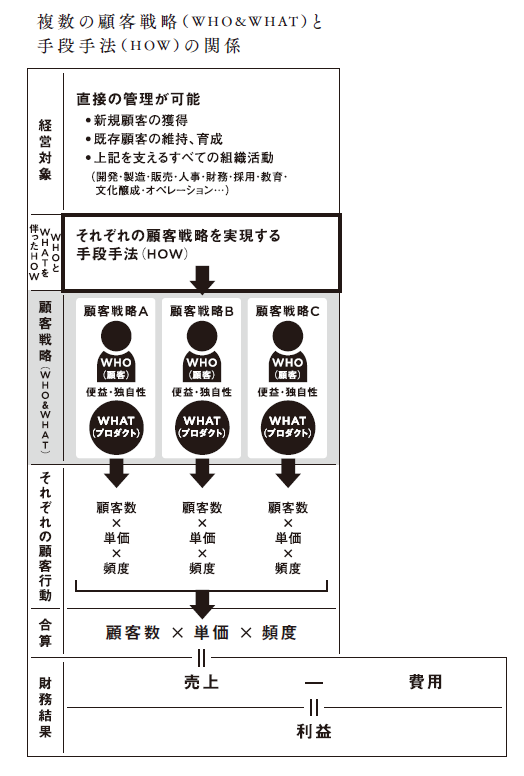

複数の顧客戦略に投資し、それぞれの顧客行動の結果としての「顧客数×単価×頻度」が合算されて利益に結び付いています。そして次の図のように、手段手法(HOW)への投資は、必ずそれぞれの顧客戦略の成立を見越して決定されるべきです。

スマートニュースの複数の顧客戦略

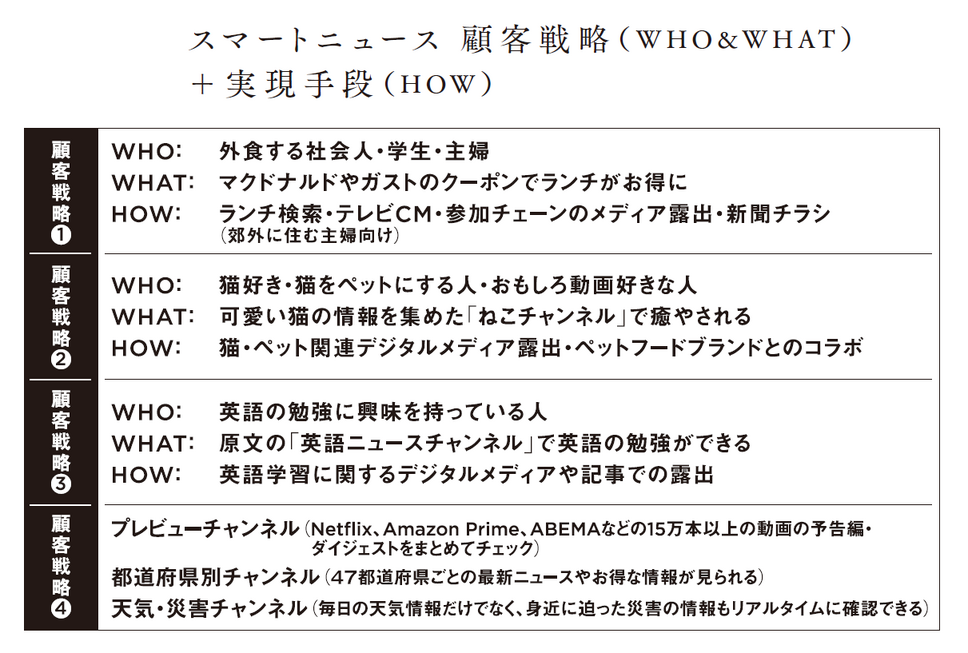

「利益を生み出す『顧客戦略(WHO&WHAT)』の立案」の項で、スマートニュースの顧客戦略としてクーポンの一例を紹介しましたが、実は同時期に、また異なる便益と独自性で複数の顧客戦略(WHO&WHAT)を実行していました。図の顧客戦略①のクーポンに加え、顧客戦略の②や③に記した異なる顧客層に対し、それぞれの顧客層が価値を見いだす便益と独自性の組み合わせを並行して実現していたのです。

②の「ねこチャンネル」は、猫好きの方々に強い「価値」を、③の「英語ニュースチャンネル」は英語の勉強に興味のある方に強い「価値」を生み出し、それぞれ新規顧客の獲得につながりました。比較すると、①のクーポンが最も多くの顧客層に価値を見いだしてもらえることが見えたので、テレビCMなどの大規模な投資は①に振り分けましたが、②や③も各顧客層にリーチできるデジタルマーケティングや、猫関連商品や英語教育関連サービスとのコラボレーションといった手段で、それぞれに新規顧客を獲得していました。

その後、天気・災害チャンネル、47都道府県別チャンネル、動画メディアのプレビューチャンネルなどをWHATとして開発し、それぞれ性別・年齢・趣味嗜好が異なる顧客層、つまりWHOとの組み合わせで新たな価値の成立を重ね、新規顧客の獲得と、既存顧客のロイヤル化を実現していたのです。

このように、複数の顧客戦略を常に3‐5種類ほど実現しつつ、翌年や翌々年に投資すべき新たな顧客戦略を開発し、検証し続けることで、一度も成長鈍化することなく2年以上継続して右肩上がりの成長を達成しました。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です