広告の終焉、AEOの黎明:AIエージェントが7.6兆円市場を再配分・縮小させる未来

近年のAI技術の進化は、私たちの生活や仕事における意思決定を代行・支援する「パーソナルエージェント」という存在を急速に現実のものとしています。このAIエージェントの登場は、マーケティングや広告という概念そのものを再定義するほどの大きなインパクトを持ちますが、その核心の一つは「広告の相手が、人間ではなくなる」という可能性です。

この記事では、広告が対消費者、対顧客ではなく、対AIエージェントのものへと変貌し、AEO(Agent Engine Optimization)がその中心となる未来と、その結果として日本の年間7.6兆円を超える巨大な広告市場にどのような再配分と縮小が起こりうるのか、その構造的変化の可能性を考察します。

なぜ、広告は「対AI」になるのか?:「5つの距離」の消滅

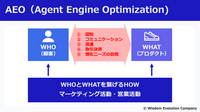

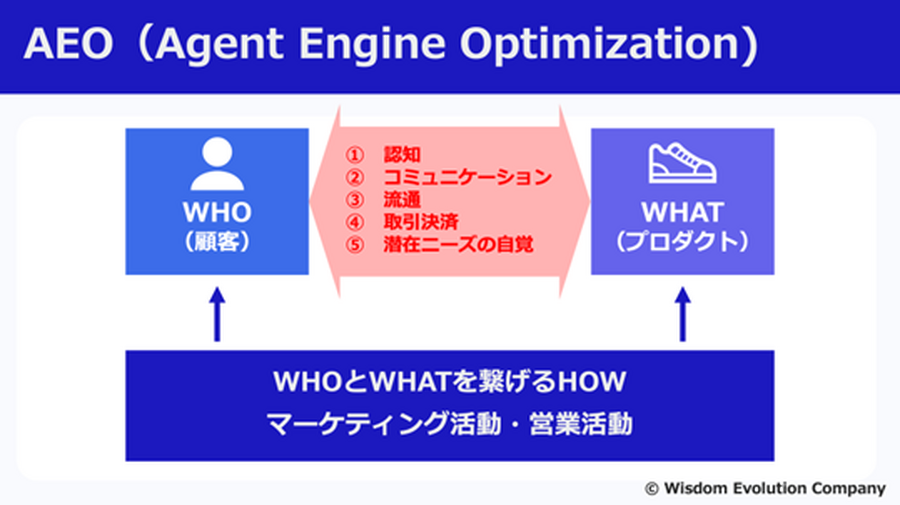

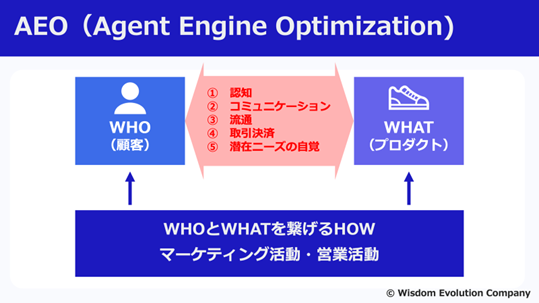

この大きな変化の根源を理解するためには、まず手段としてのマーケティング(HOW)が本質的に取り組んできた課題を再確認する必要があります。マーケティング手段(HOW)の本質とは、プロダクト(WHAT)と顧客(WHO)との間に存在する様々な「距離」をいかにして縮めるかという点に集約されると私は考えています。

認知の距離: そもそもプロダクトを知らない

便益理解の距離: プロダクトの価値や独自性が伝わらない

物理的な距離: どこで買えるかわからない、手に入らない

決済の距離: 支払いや手続きが面倒

ニーズの距離: 顧客自身が自分の欲しいもの(潜在ニーズ)に気づいていない

これまで広告活動は、これらの「距離」を埋めるための主要な手段でした 。しかし、個人の嗜好、健康データ、購買履歴、さらにはその時々の気分や状況までを深く理解した「AIパーソナルエージェント」が登場すると、これら全ての「距離」が、AIによって自動的に、かつ限りなくゼロに近づけられてしまいます。

AIエージェントが私たちの代わりに商品をリサーチし、最適なものを提案し、購入手続きまで済ませてくれる世界では、人間をターゲットとした従来型の「広告」が介在する余地はほとんどなくなっていきます。この不可逆なAI化こそが、広告の主戦場を「人間」から「AI」へと移す、最も根本的な理由なのです。

広告の主役交代:人間への「説得」から、AIへの「提案」へ

AIエージェントが私たちの生活に浸透した先では、広告の対象が根本から変わります。広告の対象は「人間」から「個人のAIエージェント」へ 近い将来、おそらく数年で、人間が広告を見て一つ一つ商品を比較検討するのではなく、個人のために働く「AIエージェント」が、その人の代理で最適な商品を探索し、選定する時代が到来します。そうなれば、広告は人間を感情的に「説得」するものではなく、AIエージェントに「この選択肢が、あなたの主人のために最も合理的で最適である」と論理的に判断させるための、構造化されたデータや客観的なロジックを提示するものへとその役割を大きく変えていきます。商品のスペック、価格、レビュー評価、サステナビリティに関する情報、API連携のしやすさなどが、AIエージェントに対する新たな「広告」となるのです。この新しい広告の形に対応するための活動が、AEO(Agent Engine Optimization)です。Google検索で上位表示を目指すSEO(検索エンジン最適化)のように、個人のAIエージェントの推薦候補に選ばれるための「AIエージェント最適化」が、マーケティング活動の新たな中核になります。AIに理解されやすいデータ構造の設計や、信頼性の高い情報の提供戦略などが、企業の競争力を左右するようになるのです。

7.6兆円市場の構造変革:広告費の再配分と縮小

広告の主役がAIエージェントへと移り、AEOが中心的な活動となる未来は、必然的に広告市場の資金の流れを根本から変えることになります。

広告費の「再配分」 ― これまで広告代理店が担ってきたメディアバイイングや運用マージンといった収益の一部は、AIエージェント機能を提供するGoogle、Microsoft、OpenAI、Meta、Xといった大手テック企業へのプラットフォーム利用料や、AEO関連の費用へと直接的に流れていくでしょう。広告費のパイは、従来のプレイヤーだけでなく、AIインフラを握る新たな巨人たちとの間で再分配されることになるのです。

市場規模の「縮小」圧力 ― 同時に、市場規模そのものが縮小する圧力も避けられません。AIツール(生成AI、運用AIなど)が高度化し、使いやすくなることで、多くの事業会社はこれまで外部に委託してきた広告クリエイティブの制作やデジタル広告の運用を、自社内で完結させる「インハウス化」を加速させます。これにより、広告代理店や制作会社への中間マージンや外注費が削減されるため、広告市場全体としては規模が縮小する方向に力が働きます 。これは、本稿で解説した「WHOとWHATの距離を埋めるためのコスト」が、AIによって削減されることの直接的な現れと言えます。

「市場創造」の可能性と、それでも避けられない構造変化 ― 一方で、AIエージェントがこれまで企業がリーチできなかった潜在的な顧客ニーズを掘り起こし、新たな市場を創造する可能性も存在します。結果として、事業会社は単純な広告枠の購入費を減らし、その分をより魅力のあるプロダクト開発、そしてAEOや自社データ基盤の構築といった新たな領域への「投資」へと振り向けていくでしょう。

縮小圧力と市場創造の機会が交錯する中で、広告費の総額がどうなるかを正確に予測することは困難ですが、その内訳と資金の流れが劇的に変わる「再配分」は確実に起こると予測します。しかも、それは10年単位ではなく、今後数年で急速に進むと感じています。

結論:AIエージェントが変える広告の未来

AIエージェントの到来は、広告の対象を人間からAIへとシフトさせ、AEOという新たな戦場を生み出します。これは、広告史上、インターネットやスマートフォンの登場を遥かに超えるインパクトを与えつつあります。この未来では、広告代理業の一部は、AEOやブランド哲学のコンサルティングといった新たな専門領域へと姿を変え、クリエイターはAIを駆使してAIに最適化されたコンテンツを創出する新たな表現者となります。そして、これまで広告市場を形成してきた7兆円を超える資金の流れもまた、大きくその姿を変えていくでしょう。

しかし、どのようなテクノロジーが用いられようとも、最終的に価値を生む源泉は変わりません。それは、顧客(WHO)が価値を見出せる便益と独自性を、プロダクト(WHAT)が提案できるかどうかです。AIエージェントへの提案がマーケティング手段(HOW)の主戦場となったとしても、その先で最終的な選択を行うのは人間(WHO)です。テクノロジーが進化し、合理的な最適化が進めば進むほど、逆説的に、人間が最終的な選択を下すための基準となる「人間の価値観」や「本物の物語」、そして「深い共感」の重要性は増していくでしょう。

広告の近未来とは、WHOとWHATの間にあった「距離」がなくなり、そこにかかっていた費用が、本来事業主が最も投資すべき、より魅力的なプロダクト開発、魅力あるプロダクトを前提とした投資対効果高いAEOやブランド価値の構築へと再投資され、テクノロジーと人間が互いの価値を高め合いながら、より素晴らしいブランドと社会がより深く、より誠実に結びついていく変化なのではないかと私は思います。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です