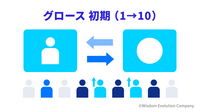

顧客の“数の規模”を拡大していく

0→1の段階で「最初の顧客」を発見したら、同様のニーズを持つ2人目、3人目を見つけて顧客化を図っていきます。1→10は、1人でも多くの方に顧客になっていただくべく、数の規模を拡大していく段階です。この段階を、2項目に分けて解説します。

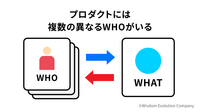

1→10の段階にすべきことは2つあります。最初の顧客と類似の顧客を探し、顧客になっていただくこと(①)と、新たに成立している第2、第3のWHOとWHATの組み合わせを見いだして投資すること(②)です。

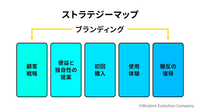

①0→1で誕生した1人目の顧客(WHO)と同様に、このプロダクト(WHAT)に価値を見いだしてくれる顧客を探します。そして適した手法でプロダクトの便益と独自性を伝え、「私もそれがほしかった」「自分にも必要なものかもしれない」などと感じてもらって購入を促します。1人目の顧客と同様の組み合わせの成立を図り、拡大していきます。

ここで重要なのは、最初の顧客と同じように価値を感じる人たちが、いったいどこにいるのかをつかむことです。1人目の顧客と同じ便益と独自性に価値を見いだす可能性のある顧客は、必ず複数見つかります。その複数の顧客の仕事や生活スタイル、居住環境、趣味、情報を入手する方法、メディアやSNSをはじめ属するコミュニティやプロダクトの入手経路(販路や小売環境)は多様ですが、決してまったく異なることはありません。多様性の中から共通項を見つけて、初期投資として許容できる範囲で効率的に認知や理解促進を図れる施策を展開していきます。

②1→10の段階において、もうひとつすべきことは、0→1の段階では見えていなかった、異なる複数のWHOとWHATをつかむことです。最初の顧客とまったく同じ組み合わせしか成立しないケースは少なく、たいていの場合、プロダクトが拡大するにつれて複数の組み合わせが成立していきます。ここに生まれる新しい成長の機会を捉えることが重要です。

0→1における組み合わせにとらわれ、合計の顧客数や、平均の購入頻度や購入単価などで把握していると、この成長機会を見逃します。顧客を一緒くたに捉えていると、その多様性が見えなくなるのです。

テープレコーダーの第2の顧客

0→1で例に挙げたウォークマンに先立って、ソニーはテープレコーダーの日本における先駆者にもなりました。当時、ソニーはアメリカで売れだしていたテープレコーダーの開発に取り組み、1950年に発売しましたが、最初はまったく売れなかったそうです。良い商品をつくれば売れるという考えで開発を進めたものの、録音して再生できる機能に価値を見いだす人が顕在化していなかったのです。

そこで井深氏と盛田氏は、テープレコーダーがどこに売れるかを検討し、まず裁判所に提案しました。裁判を記録する速記者が不足していたため、裁判所は正確に記録し再生できるテープレコーダーに価値を見いだし、購入・使用されるようになりました。つまり、テープレコーダーの0→1における最初の顧客は、裁判所だったと読み解けます。

次に両氏は、また異なるテープレコーダーの活用場所を見つけます。それは、学校でした。当時の教育現場には視聴覚教育が広がり始めていましたが、英語を話せる教師が少なかったため、正しい英語の発音を聴く機能にニーズがあったのです。初期に裁判所で使われていた製品は、重量があり価格も高かったのですが、並行して両氏は小型の普及版の開発にも取り組んでいました。これが学校のニーズに合致し、テープレコーダーは全国の学校へと広がりました。ここから、テープレコーダーの1→10における第2の顧客は学校だったことがわかります。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です