プロダクトは「価値の評価」にさらされ続ける

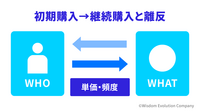

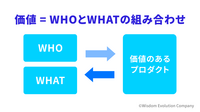

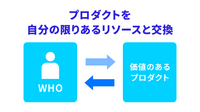

顧客はプロダクトに便益と独自性を見いだし、そこに価値を感じれば、お金や体力など自分の持っている有限の資源を提供して交換し、入手します。これは、顧客による「初めての価値の評価」であり、初回購入の仕組みです。

そしてプロダクトを使用したり、体験したり、もしくは所有したあと、顧客による「価値の再評価」が起こります。プロダクトを実際に使ってみて「やっぱりよかった」、もしくは「期待していた以上によかった」と思ってもらえれば、その後も購入し続けてもらえます。つまり、「継続(リピート)」です。一方、「期待したほどはよくない」と思われたら使用や購入はストップし、一過性に終わってしまうのです。価値なしと、離反してしまうケースです。

また、使用や購入後に便益が変わるケースもあります。例えば「コクのあるビールという触れ文句で買ったけれど、飲んでみると“コク”というよりむしろ“キレ”がよく、飲みやすくてご飯に合う。これから食事のたびに飲もう」というように、実際の使用後に、購入前に期待していた便益とは異なる便益を見いだすケースなどが該当します。それはそれで新しい価値が生まれ、そのまま継続購入につながっていくこともあります。

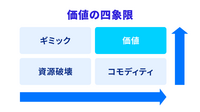

価値には「継続的なもの」と「一過性のもの」がある

さらに、一度経験した価値は、顧客にとって徐々に当たり前のものになっていきます。そんなときに同じ便益と独自性を打ちだした競合商品が出てくれば独自性が失われ、競合商品にスイッチされてしまうこともあるでしょう。いずれにしても、顧客が実際に使用したあとにも便益と独自性の評価は変わってくることが、重要なポイントです。一度、顧客に評価されて使用・購入されたプロダクトでも、顧客はその価値を常に再評価し続けるのです。

このように、プロダクトの価値には「継続性のもの」と「一過性のもの」があります。そのようななかで売れ続けるためにはどうするかを考えなければ、ビジネスとしては成り立ちません。

一過性でいいなら、商品力の弱い商品でも広告や訴求方法で売ることは可能です。例えば、ごく普通のジュースでも人気タレントやアイドルが、さもおいしいジュースかのように提案したテレビCMを流すなど、顧客に「価値がある」と思わせて買っていただく、などです。しかし一時的には売れるかもしれませんが、実際に飲んで、便益も普通で独自性もないと思われたら次はありません。一度は売れたとしても、その先の売上は見込めないでしょう。多くのビジネスは継続的に購入してもらうことで成り立っています。だからこそ、顧客に継続的に購入してもらえる価値づくりをどうしたらいいかを常に考えなければいけません。

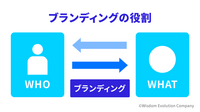

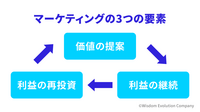

継続的に購入してもらうためのマーケティングの役割とは

では、顧客の継続的な購入を促すためには、何が重要でしょうか? まず売上を構成する式を半年間や1年間という一定期間で区切り、分解する必要があります。

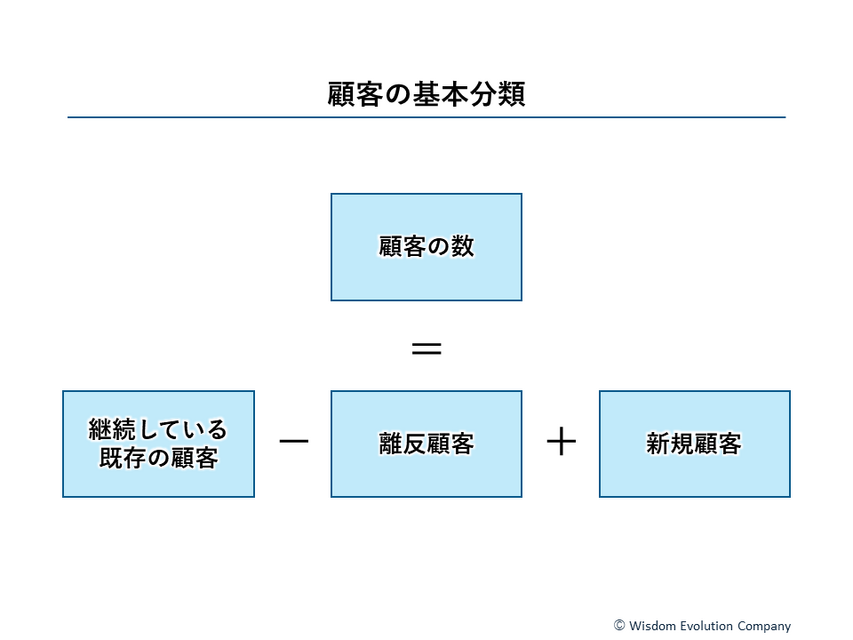

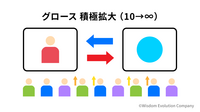

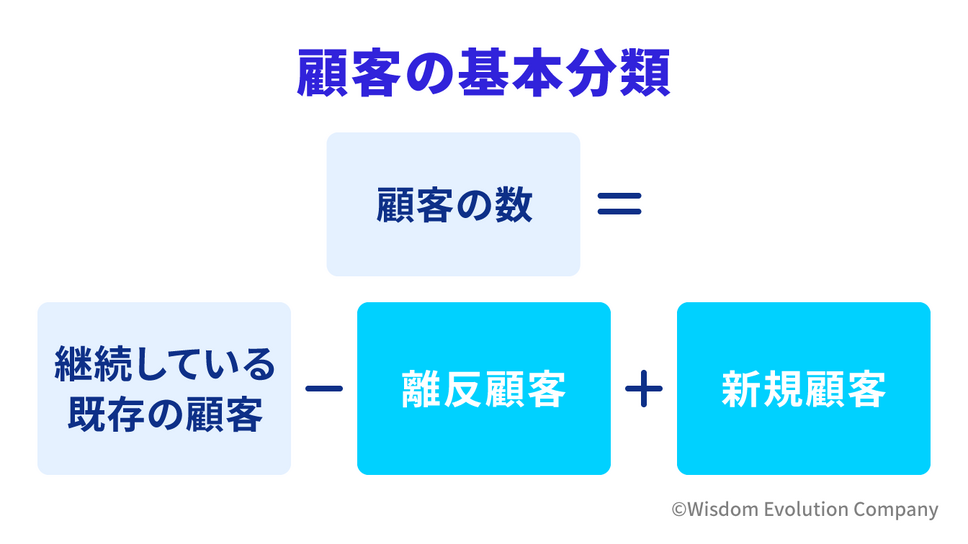

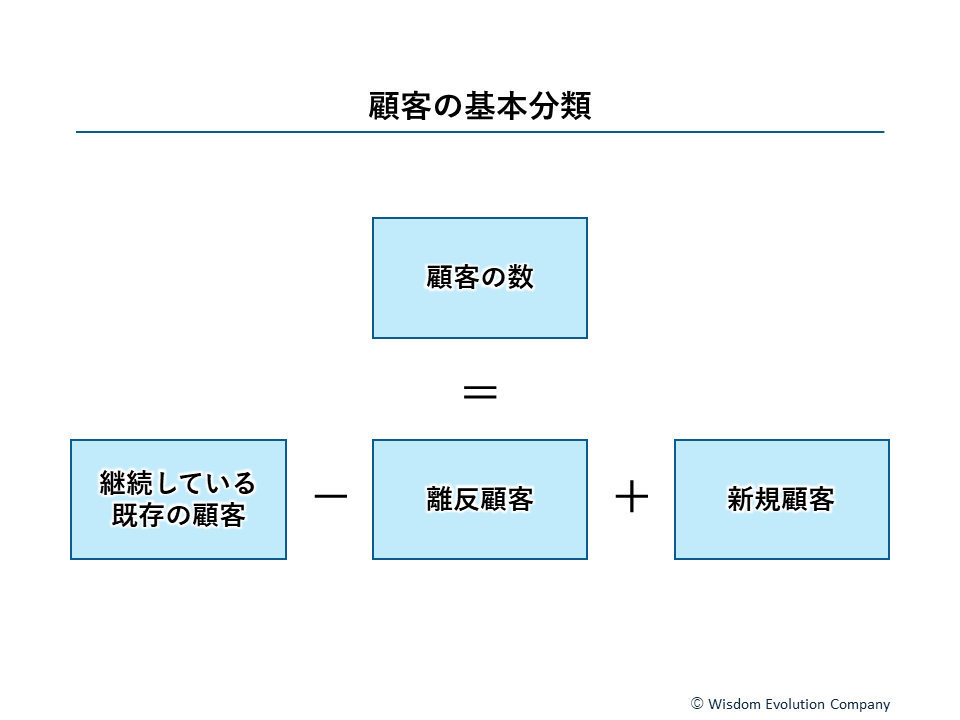

まず分解するのは「顧客数」です。なぜなら、多様な種類の顧客が混在しているからです。例えば、半年間ずっと継続してくれている顧客もいれば、半年間のうちにいなくなって離反していく顧客もいます。半年の間に新たに買ってくれる顧客もいます。ですから、一般的に「顧客の数」といわれるものは、「継続している既存の顧客の数」から「離反した既存の顧客の数」を引いた数に「新規の顧客の数」を足したものといえます。一般的に使われるユーザー数や読者数なども、こうした様々な顧客(継続、新規、離反)が混在している状態です。

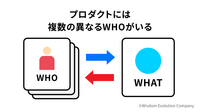

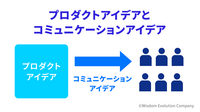

ここで大事なポイントは、それぞれの顧客が見いだしている価値は、それぞれ違うことです。例えば、離反していった顧客は今のプロダクトに価値を見いだせずに離れていったのですから、同じ便益と独自性を提案しても無駄かもしれません。ある便益と独自性に価値を感じている顧客の中に離反する人が多いのであれば、その便益と独自性を見直す必要があります。

「新規の顧客が見いだした便益と独自性」と、「継続している顧客が見いだしている便益と独自性」が同じかどうかもわかりません。なぜなら、先ほど述べたように、継続している顧客はすでに価値の再評価を行っているため、そもそも購入を始めたときに見いだしていた価値とは違う価値を見いだしている可能性があるからです。

例えばスナック菓子でも、顧客は「激辛スナック」をアピールするその辛さを期待して購入したけれども、実際にはそれほど辛く感じなかった。ただ、どこかクセになるような独特の旨みがあって食べ続けているのかもしれません。これが顧客の評価であれば、既存の顧客へは、激辛を押しつけずに「激辛なのにうまい」を訴求したほうが継続していただける可能性が高くなりそうです。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です