仮説を設定する能力の重要性

顧客が感じる便益と独自性は、購入行動を店頭で見ながら調査することもあります。「ショップ・アロング」というリサーチ方法で、許可を得て、顧客が店で買い物をしているところに付いていき、そばで行動を観察するのです。そして、顧客が店頭で商品を見比べた際のポイントや購入した理由、購入しなかった理由などを聞き出していきます。

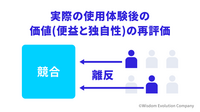

プロダクトによっては店頭ではなく、Eコマースの現場でもかまいませんし、BtoBの場合は商談の場でもいいのですが、購入の際にどんな情報を目にして、何に気にかけ、どこで購入の意思決定をしたのか、もしくはしなかったのかということを観察しながら「この顧客は何に対して便益や独自性を感じているのか?」という仮説を立てていきます。その際は仮説ベースでいいので、顧客がそのプロダクトの何に便益と独自性を見いだしているのか、どういう価値を追求すればいいのかを考えます。

こうした視点が抜け落ちていると、せっかくアンケート調査を実施しても、単に「勉強になった」「顧客が喜んでくれていることがわかってよかった」程度の感想で終わってしまうことになります。重要なのは、その仮説が当たっているかどうかだけでなく、顧客に価値を生む可能性のある便益と独自性を考え続けることです。「なぜ、あの顧客はそのプロダクトを手に取ったのか」「そこに顧客が注目した理由は何か」「その人にとって何が便益と独自性になり得るのか」を想像し、考え続けることで、便益と独自性の「引き出し」が増えていくのです。

結果を出し続けるマーケターは、実際に顧客の購入場面である店頭や商談の現場に足を運びます。顧客が行動を起こす現場をよく見て、顧客の行動と心理に向き合っている人ほど仮説設定能力が高くなるのです。また、こういった優秀な方は、会議や打ち合わせの場で語られる机上の空論に対して「それは本当なのか?」という問いを持つ人も多いです。現場をよく見て、顧客と向き合えば向き合うほど、自分なりの顧客に対する仮説があるからです。ビジネスに関わる人すべてにとって、こうした仮説設定能力は欠かせません。マーケターでなくても、自分の関係する分野の現場に行き、自分の目で顧客の行動を見て仮説を立て「引き出し」を増やし続けることが大事です。

顧客を分析しても、プロダクトの価値がわからないとき

「1人の顧客を分析してもプロダクトの便益と独自性を見極められない」という悩みも聞くことがあります。もしも「N1分析」で便益と独自性を見極められないとしたら、インタビューでの掘り下げ方が足りないか、あるいは顧客自身が自分の思いやニーズを言葉にできていないためかもしれません。

それでも、先ほど触れたように一人ひとりの顧客に対するインタビューを20 人ほど行っていると、次第に「こういうことがいいたいのかな」とわかるようになってきます。そのためには、インタビューの最中は頭の中をフル回転させながら仮説を考え続ける必要があります。「ひょっとすると、この人はこういう理由で商品を買っているんじゃないかな」とか、「いや、こういう理由かな」と常に仮説を考えながら話を聞くのです。

例えば、先ほどのヨーグルトの新製品に関する「N1分析」のインタビューで便秘薬を飲み続けている人は、「繊維質を摂るために大量の野菜を食べるのが大変だ」と感じているのかもしれません。だとすると、その人の本当のニーズは「お通じに効くものを、少量だけ口にしたい」ということになります。そうであるなら、繊維質たっぷりのヨーグルトはその便益に見合ったものになるはずです。

顧客自身が気づいていない潜在的なニーズを洞察する

顧客の言葉の端々から、無意識に望んでいることを推察しながら話を聞くことが重要です。こうした話をすると、「N1分析から顧客のインサイトを導きだすなんて、マーケティングを始めたばかりの自分には難しい」という人もいます。結果を出すマーケターも、生まれたときから優秀なマーケターだったわけではありません。どんな人も顧客の理解を繰り返し、たくさんの仮説から「顧客に価値を感じてもらえるものは何か」と考え続けてきたのです。「違った」「これじゃない」といった失敗を繰り返しているうちに、「あ、これだ!」と顧客が求めているものを見つけられるようになっていく。そうした経験を繰り返すなかで、マーケティングのセンスといわれる「勘所」が磨かれていくのです。

優秀なマーケターは、デジタルマーケティングの運用がうまいとか、広告のセンスがよいとか、数字分析がうまいなどということだけではありません。共通しているのは、「顧客自身が気づいていない潜在的なニーズを洞察する力」です。「顧客が言葉にできていない便益や独自性を見つけだす力」ともいえます。その力を磨くには、顧客がほしいと思うものを見つけだすまで何度も頭を使っては仮説を考え、顧客と対話し提案し続けるしかありません。インタビューと仮説を繰り返し、試行錯誤を重ねることによって顧客を洞察する力や理解する力が少しずつ身についていくのです。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です