スターバックスを利用する様々な顧客

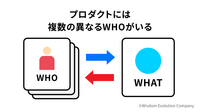

プロダクトには複数の異なるWHOがいる、と述べました。例えばスターバックスコーヒーは、複数種類の顧客に利用されています。立地や時間帯でも異なりますが、それらが同じ条件でも顧客は決して1種類ではありません。

スターバックスと聞いて、ゆったりとくつろいだ雰囲気を思い浮かべる人は多いでしょう。同社は「サードプレイス(自宅や職場以外のリラックスできる場所)」というコンセプトを提案し、店内にソファを配置したり心地よい音楽を流したりしています。しかし、実はテイクアウトの顧客の比率が高いそうです。そのため、店内でのホスピタリティを高めてイートインの顧客の居心地を向上すると同時に、テイクアウトの顧客をどう捉えるかも考えられています。

例を挙げると、来店前にスマホのアプリから注文と支払いを済ませ、店舗で商品を受け取れるシステムを開発し、オーダー待ちの時間を嫌う人を取り込みました。パンデミックによって外食需要が減少した際には、アプリで注文した商品のみをピックアップできる専門店舗を開設し、売上を確保していました。他に、ドライブスルーや宅配サービスなども充実させています。

「テイクアウトの顧客」といっても一様ではなく、テイクアウトの目的やニーズの内容、また「これが解決すればいいのに」と感じている不満点は様々です。さらに、自分がその場・その日に飲むコーヒー目的ですらなく、コーヒー豆だけを買い求める人、他人へのギフト目的でプリペイドカードを買う人なども一定数いるでしょう。

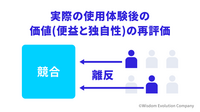

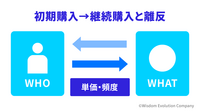

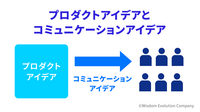

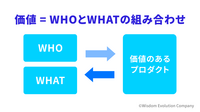

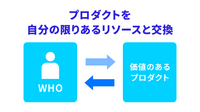

こうした異なる要望を持つ顧客がいるということは、つまりその数だけ「WHOとWHATの組み合わせ」が成立しているわけです。それら複数の組み合わせを把握し、それぞれの顧客が感じている便益と独自性を維持・向上していくことが重要です。

主要なWHOとWHATによる顧客の上位集中

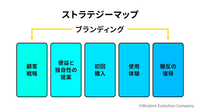

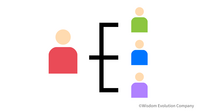

複数の組み合わせは、当然ですが、成立しているボリュームが一律ではありません。顧客数の大小は様々です。ほとんどのプロダクトで、いくつかの主要なWHOとWHATによって、売上と利益の相当な割合が占められています。

例えば、地域で不動産業を営んでいる場合を考えてみます。不動産業のWHOとWHATは多様で、①小さな子供のいる若いご夫婦&庭がある郊外一戸建て、②子供のいないご夫婦&駅に近い利便性のあるマンション、③子育てを終えてリタイアされたご夫婦&医療や小売の環境が整った総合マンション、など複数の組み合わせによって売上がもたらされています。

年間の案件成立数が100件、つまり顧客数100組として、顧客と購入された物件(プロダクト)の組み合わせを分類すると、1種類でも100種類でもなく数種から10種程度までの組み合わせに売上や利益が集中します。結果の80%は、全体の20%の要素によって生み出されているという、いわゆるパレートの法則があてはまります。8割ほどの売上が、2割ほどの顧客に由来するという上位集中が起きているのです。

様々な事業において、およそ1年以上の期間で見た場合、上位集中は必ず発生します。

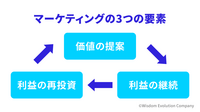

BtoBにおいても同様で、美容室向けへのヘアケア商材の製造販売業、オフィス向け家具の販売業、建築業向けの重機のレンタル業、病院の売上など様々なビジネスで顧客の集中が起きています。 つまり、上位集中する複数の組み合わせを洞察し、その組み合わせに対する投資の優先順位を上げることで、顧客数や顧客単価、また購入頻度をより効率的に増加させることができます。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です