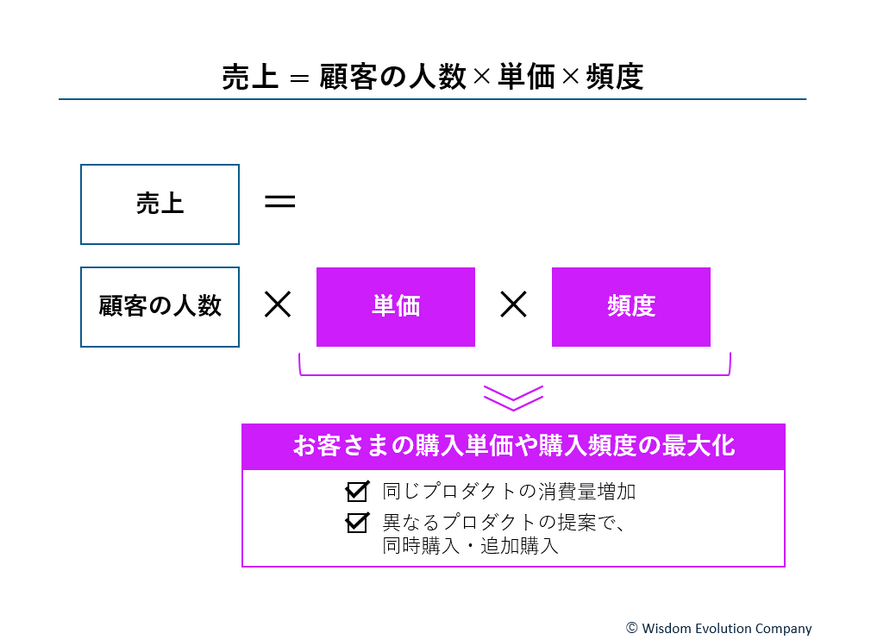

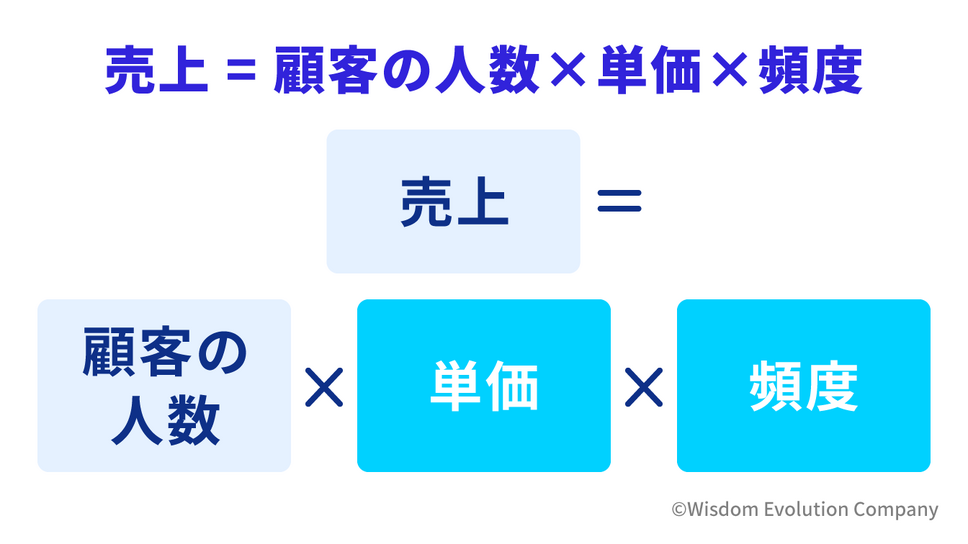

事業は「売上=顧客数×単価×頻度」で成り立つ

事業運営の前提は、「売上を上げ、利益を上げる」ことです。では、そもそも売上を上げるために何をすればいいのかというと、「売上 = 顧客の人数 × 顧客の平均単価 × 顧客の購入頻度」として因数分解してみるとよくわかります。

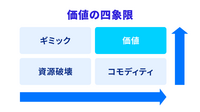

売上は、「顧客の人数」と「顧客が買う金額」と「何回買ってくれるか」の掛け算で表すことができます。例えば、企業が便益と独自性のあるプロダクトを提供して、それらを認知してもらい、価値があると感じてもらえたら、顧客の人数は増えていきます。

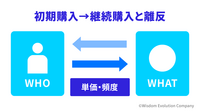

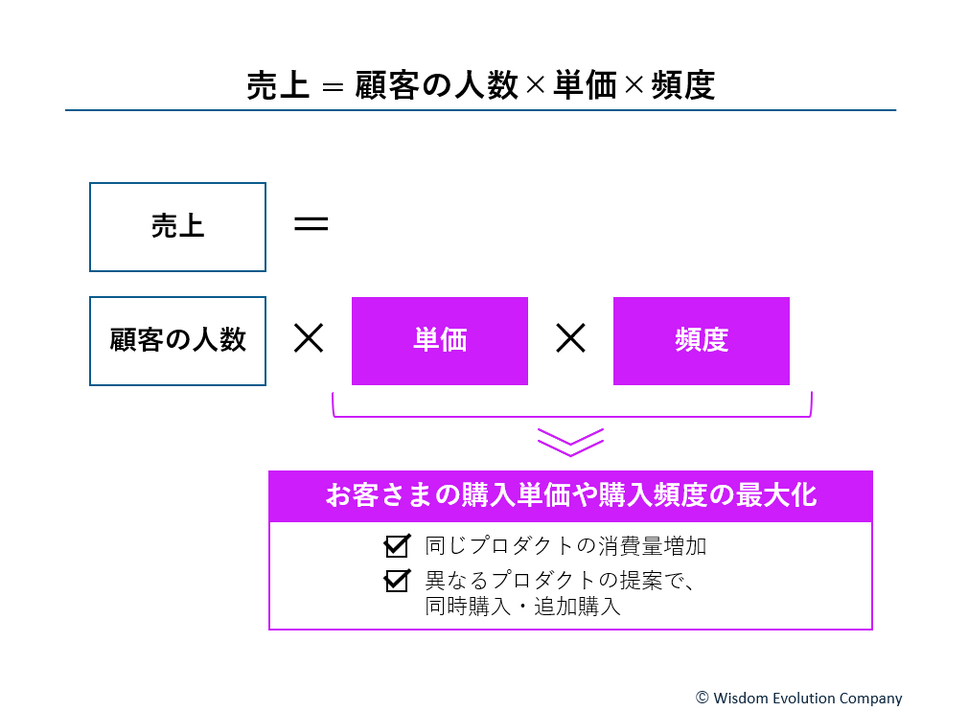

プロダクトが繰り返し購入され、関連プロダクトにも高い価値を感じて同時購入や追加購入に至ることが続くと、顧客1人あたりの購入単価や購入頻度が上がっていきます。顧客数が変わらなかったとしても、単価と頻度が上がることで、売上(=顧客数×単価×頻度)も上がっていきます。反対に、便益と独自性がありそうだと思って購入したけれど、使用後に価値を感じられなければ、その顧客は該当プロダクトはもちろん関連プロダクトを買うこともありません。

「売上を上げる」とは、顧客の数をどれだけ増やせるか、さらに既存の顧客の単価と購入頻度をどれだけ上げられるかに尽きます。あらゆる市場やカテゴリーにおいて、すべてのプロダクトの売上は「顧客数×単価×頻度」で成り立っています。

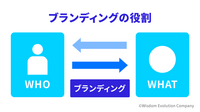

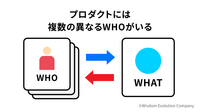

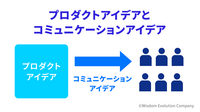

プロダクトの売上が伸びない状況を打破するために、新商品やバージョン違いの製品を出したり、新規事業を立ち上げたりすることも多く見られます。しかし、誰がその商品を買うのかがわからないまま便益や独自性が中途半端なものを量産しても、根本的な解決にはなりません。今、そのプロダクトの売上が伸びていないとしたら、プロダクトに価値を見いだす潜在的な顧客に届けられていないか、届ける顧客が間違っている、もしくは届けるべき顧客が明確になっていないことが考えられます。ここでも、もっとも重要なのは「誰が顧客なのか」を定義することです。

3つの事業ステージ:「0→1」「1→10」「10→無限大」

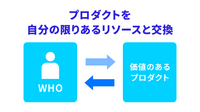

世の中のプロダクトは、すべて「ニッチ」からスタートします。どれほど大きく売れているプロダクトや、世界中に顧客がいるプロダクトも、それに価値を見いだして最初に対価を支払った顧客が存在し、ごく少数の顧客の支持から拡大して現在に至っています。従ってどのような事業においても、具体的な1人の顧客と向き合い、その人が価値を感じる便益と独自性を見つけだすことが起点になります。

しかし最初の1人だけでは、当然ながら事業継続に十分な収益は成り立ちません。売上を構成する3つの要素「顧客数×単価×頻度」を向上させることが重要ですが、立ち上げ期においては特に、そのプロダクトに価値を感じて対価を支払ってくれる人をどんどん増やしていく、つまり顧客の数の規模を拡大させていくことが不可欠です。

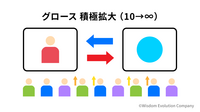

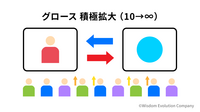

事業のステージを単純化すると「0→1」「1→10」「10→無限大」の3段階に分けられます。「0→1」は、新事業や新プロダクトの立ち上げ・スタートアップ期です。「1→10」は初期グロース(成長)の段階で、大規模投資前の収益性の確立期です。そして「10→無限大」は、大規模投資による規模の最大化期です。

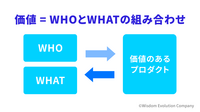

事業が生まれ確立していく過程でもっとも大事なのは、"ゼロイチ”といわれる0から1の段階にあたる、最初の顧客を見つけることです。その顧客が見いだしている価値をつかんだら、次に「1→10」の初期グロースとして、最初の顧客の単価や頻度を引き上げながら、同プロダクトに価値を感じてくれる顧客は他にいるのか、いるとしたらどこにどの程度いるのかを探りながら顧客数を広げていきます。つまり、0→1で見つかったWHOとWHATの組み合わせを強化しながら、次なる組み合わせを把握していきます。さらに、その次なる組み合わせにも大きく投資し拡大していくのが「10→ 無限大」の段階です。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です