全方位的なマーケティングが通用しない時代

かつてテレビ・ラジオ・新聞・雑誌の4マスメディアでのマスコミュニケーションが主流だった時代は、ある意味では販促活動の苦労も少なかったといえます。大企業が新しい商品やサービスを出せば、これらメディアで大きく取り上げられました。老若男女がテレビを見ていたため、テレビで取り上げられた翌日には、会社や学校で皆が話題にしてくれたのです。

ところが、インターネットが加速度的に発展し、さらにスマホやSNSが登場して、マーケティングを取り巻く環境は劇的に変わりました。人々が選ぶメディアが多様化し、人々の趣味趣向や価値観も細分化・多様化したため、新商品のような情報が自然に広がらなくなり、潜在的な顧客に情報を届けるのが難しくなったのです。

さらに若年層の人口も減少している今では、正確に届けるべき潜在的な顧客層を定めて、その人たちに届きやすいメディアや手法を細かく選定しなければ届かなくなりました。ネット上で‟バズった”といってもPV数が100~200万程度だと、20~30年前のテレビなどのインパクトとは比べものになりません。

「この顧客層は全員こんな特徴」を疑おう

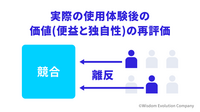

このことは音楽業界を見ても明らかです。1990年代にはCDが100万枚以上売れるミリオンセラーが続発し、ある曲がヒットすればテレビでもラジオでも取り上げられたため、皆がその曲を一斉に聴いていました。一方、現在は人々の興味関心が細分化され、皆が一斉にヒット曲を聴く時代ではなくなっています。顧客が情報の取捨選択の権利を持つようになり、様々な選択肢を持てる時代になったともいえます。

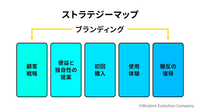

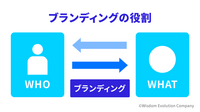

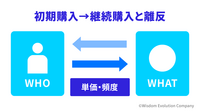

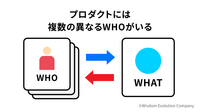

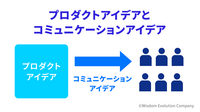

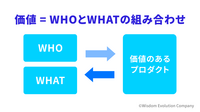

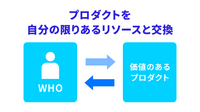

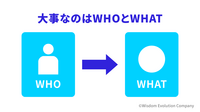

だからこそ、プロダクトを販売する際には、よりWHO(誰に)とWHAT(何を)を見極める必要があります。

例えば、メディアではよく「Z世代には○○がいい」「この世代向けには○○」といったくくり方をしますが、それではその世代をひとつの大きな集団=マスと捉えて平均値にしか目を向けていないため、本質をつかむことができません。特に「Z世代にはやっぱりTikTok」などとHOWから入ると、本質を見誤りかねません。同じZ世代でも都市部と地域ではメディア接触などが違いますし、その中でも趣味趣向や生活スタイルが異なり、決してひとくくりにはできないのです。

自分の周囲の状況だけを見て「この顧客層は全員こうした特徴がある」と思い込まないように注意しなければいけません。顧客一人ひとりを理解することから始めないと、その行動や心理を知ることはできず、結果的にマーケティングも成功しないのです。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です