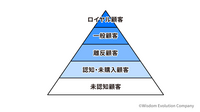

セグメント間の心理の違いを分析する

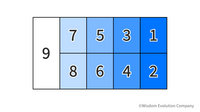

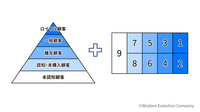

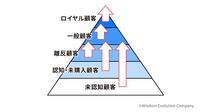

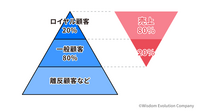

認知や購入経験、購入頻度で顧客を分類(セグメンテーション)する理由は、それぞれに属する人の行動や心理の分析を付加することで、5つの顧客セグメント間のギャップを探ることができるからです。

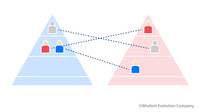

例えば、ロイヤル顧客へのN1分析を通して「どういったきっかけや体験があったから長く購入するに至ったのか」を探り、そこで得たアイデアを購入頻度の低い一般顧客に適用することで、一般顧客からロイヤル顧客への移行を促せる可能性があります。セグメント間で、行動と心理にどんな違いがあるかを見つけることが大事です。これにより、各顧客セグメントに固有の課題や今後の機会について、仮説を見いだすことができます。

行動と、その背景にある心理に関して、5segsの5つのセグメント間には差があることが多く、その差には必ず意味があります。具体的なセグメントの差異を捉え、その顧客の心の内を想像すれば、短時間で多数の仮説を立てられます。

N1インタビューを依頼する方の見つけ方

5segsを作成できたら、N1分析を進めます。N1分析は、5segs作成時の調査に基づいて、各セグメントの顧客に依頼する方法もありますが、基本的にどのような方に聞いても有益です。ただし、事前に「どのセグメントに属するか」を把握することが大事です。ロイヤル顧客なのか、それとも離反顧客なのかなどを踏まえて話を聞かなければ、その方から得られるヒントをほかのどの層の顧客に生かせばいいかがわからないからです。

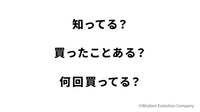

具体的には、インタビュー候補の方に「該当プロダクトを知っているか、購入や利用したことがあるか、どのくらい購入や利用しているか」(認知、購入行動、頻度)のスクリーニング質問をしてセグメントを分類し、条件の合う方に依頼します。自社に顧客名簿があればメール依頼、調査会社やネット調査サービスも活用できます。直営販売店があれば、店舗スタッフ経由で実際に来店している顧客に依頼してもいいですし、ブランドによっては友人や家族でも十分です。

インタビューには、インサイト発掘やカスタマージャーニー抽出が得意なリサーチャーが入るのが理想ですが、いなければマーケター自身が行うことをすすめます。N1分析のインタビュースキルが身につくうちに、顧客への理解力や洞察力が養われ、マーケターとしてのパフォーマンスの向上が期待できます。回数を重ねると、聞き方のコツもつかめてきます。まず、どのセグメントに属するかを判断し、顧客化やロイヤル化したきっかけを探り、次の「アイデア」の創出につなげていきます。

通常、マーケターは顧客とじかに接さないことが多いかもしれませんが、日ごろから「顧客とじかに接しているスタッフ」にヒアリングしたり、その方々と一緒に顧客の話を聞いたりすることも必要です。「ロイヤル顧客に話を聞きたいなら〇〇さんがいい」といった情報も、社内から得られるでしょう。店舗に出向いたり、営業担当とともにクライアントを訪ねたりしていると、N1インタビューの際も深掘りしやすくなります。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です