顧客分類の3つの質問

「顧客」の定義とTAM顧客数の算出は、5segsと9segs両方における共通のステップです。ここからは、まず5segsをベースに具体的な顧客分類とN1分析のプロセスを解説します。

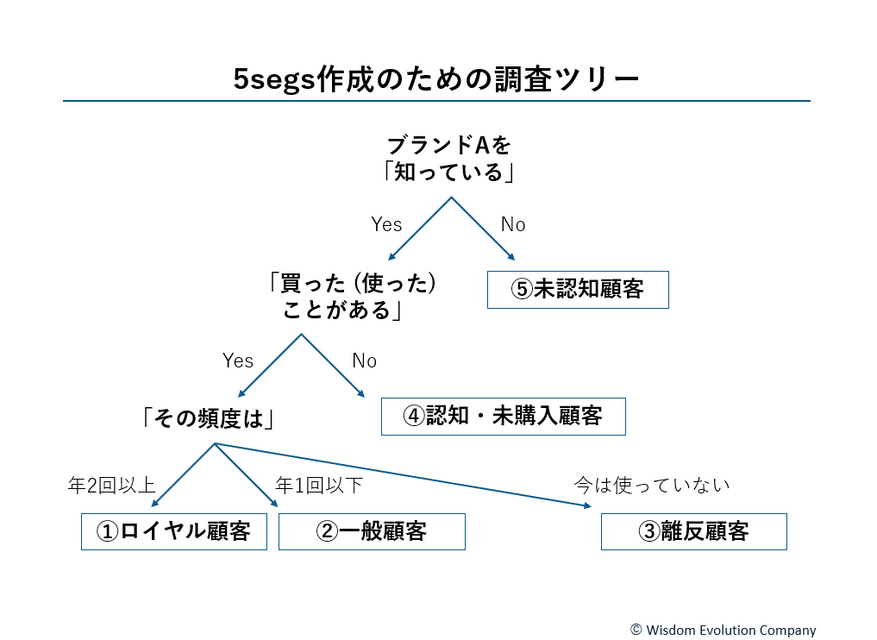

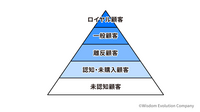

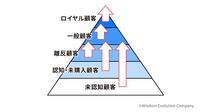

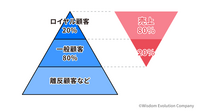

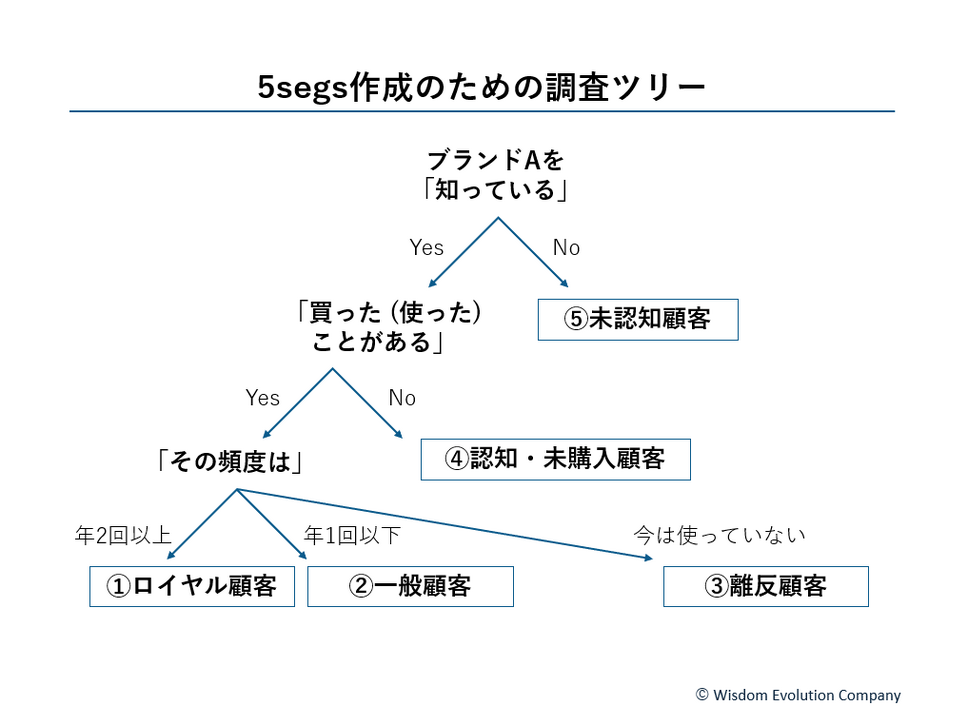

企業やブランドによって、様々な顧客分析や分類が行われていますが、プロダクトの対象顧客を3つの質問で5層に分類する5segsは、極めてシンプルかつ汎用性が高い方法です。その5層とは「ロイヤル顧客」「一般顧客」「離反顧客」「認知未購入顧客」「未認知顧客」です。マーケティングの投資対象である潜在顧客層を含めて、対象とする顧客全体を包括的に捉えているので、現在の顧客だけでなく、以前は買っていたが今は買っていない人(離反)や、認知はしているものの一度も買ったことがない人(認知未購入)、またそもそもプロダクトを知らない人(未認知)も含みます。

これは、次の3つの設問による簡単な調査で作成できますので、低費用なネット調査でも可能です。

1.そのブランドを知っているかどうか(認知)

2.これまでに買ったことがあるかどうか(購入)

3.どれくらいの頻度で購入しているか(毎日、毎月、3カ月に1回、最近は買っていない……などの購入頻度)

3の頻度については、一定の基準によって「高頻度」「低頻度」「離反」を分類します。この基準は、例えば「毎月買う(使う)人を高頻度=ロイヤルとする」など、カテゴリーの特性や顧客の使い方などによって決めます。ニュースアプリならDAU(Daily Active Users:毎日使用者)がロイヤル顧客といえますし、スーパーマーケットなら週に2回以上や3回以上来店する人をロイヤルと定義できるでしょう。物理的なモノなら、日用消費財か耐久財かによっても基準は異なります。プロダクトがどう使われているか、あるいは自社がどういった顧客をロイヤル顧客として増やしたいかという観点で定義してもかまいません。

TAM顧客数を特定してから5つに分類する方法

例えば20~40代女性を対象とするプロダクトなら、TAM顧客数である20~40代女性に対して3つの質問の調査を行い、最初に「知らない人」=未認知顧客、「知っているが買ったことはない人」=認知未購入顧客、そしてその2層以外の「買ったことはある人」を分類します。次に「買ったことはある人」は、質問3つ目の購入頻度に関して、「以前は買っていたが今は買っていない人」を離反顧客として分けます。そして、それ以外の人を先の基準に従って一般顧客とロイヤル顧客に分けます。

仮に毎日使ったときの購入頻度が2~4カ月程度のスキンケア製品で、「年に2本以上買う人」をロイヤル顧客とすると、購入が年1本以下の人は一般顧客となります。この割合と、対象マーケット母数(TAM顧客数)として実際の20~40代女性の人口を掛け合わせれば、5つの層の人数を把握することができます。スキンケア製品を使用していない人を排除したければ、スキンケア使用率を年代ごとに掛けます。

もしTAM顧客数が1千万人の場合、1000人のモニターにアンケート調査を行って800人が「プロダクトを知らない」と答えたら、未認知顧客の構成比は80%で、このプロダクトの未認知顧客の人数はTAM全体の80%で800万人と推計できます。また、年に2本以上購入する人が1000人のうち10人いたら、ロイヤル顧客の構成比は1%となり、ロイヤル顧客の人数は10万人と推計できます。

ここで使う認知は、プロダクトやブランド名を単に知っているかどうかではなく、カテゴリー便益を伴った認知を指します。アンケート調査で、「このカテゴリーに関して知っているブランド名をお答えください」という設問で確認する認知です。例えばニュースアプリ「A」なら、「ニュースアプリに関して知っているブランド名をお答えください」という設問に対して、競合を含む対象ブランド名の選択肢「A、B、C、D……」を提示して知っているものを選んでいただきます。

5segsはとてもシンプルなフレームワークですが、中長期でマーケティング投資可能な対象全体が可視化され、様々な分析を行うことができます。同時に、短期だけでなく中長期での戦略議論が可能になります。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です