本コンテンツは、顧客起点マーケティングについて実践的な内容を中心に解説していきます。書籍『たった一人の分析から事業は成長する 実践 顧客起点マーケティング』(西口一希著/翔泳社)をベースにしながら、再構成・加筆していますので、書籍もご参考ください。

潜在顧客を含めて顧客を分類する

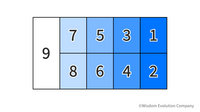

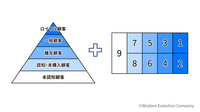

本シリーズ「ビジネス構造の理解」では、顧客起点マーケティングの最初のシリーズ「WHO WHAT HOWと価値の理解」で解説したWHOとWHATの間に成立する「価値」、価値になり得る「アイデア」とそれを探る「N1分析」、また「顧客戦略(WHO&WHAT)」の概念を踏まえて、2つの顧客分類のフレームワーク「5segs(ファイブセグズ)」と「9segs(ナインセグズ)」を解説します。そして、これらの顧客分類とN1分析を用いた顧客起点マーケティングの実践をひも解きます。

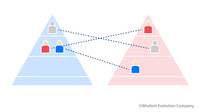

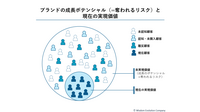

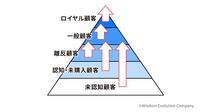

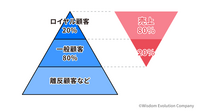

顧客起点マーケティングは、1人の顧客を起点に、商品やサービスの新たな可能性を見つける概念です。1人を徹底して理解することから有効な打ち手を導き出して拡大展開し、対象とする顧客セグメントの人数や構成比(%)の動きを見ることで、マーケティング投資の効果検証まで行います。自社ブランドはもちろん、競合ブランドやこれから狙いたい商品・サービスに関しても顧客の状況をつかめるので、競合と比較した強みと弱みの分析や、新商品開発への応用も可能です。また、BtoBにも適用できます。

1人の顧客の意見や体験や態度変容のきっかけを掘り下げて聞くことを、「N1分析」と表しています。誤解されがちですが、1人だけの意見を根拠にすべきというわけではありません。大事なのは、2人以上の顧客を平均的に捉えないことです。数百人、あるいは数千人単位の方を対象としたアンケート調査の分析ではなく、また数人程度のグループインタビューでもなく、1対1の対話から得られた手がかりをもってN1分析を10回20回と繰り返すことで、誰(=WHO)に、何(=WHAT)を提案すれば価値を見いだしていただけるのかのヒントを見つけます。

価値とは企業が提供するものではなく顧客が見いだすものであり、企業ができるのは、あくまで顧客の心を動かす可能性がある“提案”です。この提案を、アイデアと表しています。定量的なアンケート調査や統計分析は、仮説の絞り込みやコンセプトの検証には有効ですが、それだけでは、人の心に訴えて行動を起こしてもらうだけの強度のあるアイデアをつかめません。そこで、N1分析として1人の態度変容のきっかけや購入の決め手などを丁寧に掘り下げ、どういった人がどんなことに心を動かされたのかを探るのです。

世の中の様々なプロダクトにおいて、誰にとって何が価値になり得るのかというアイデアが明確に定義されていないために、売上にも利益にも結びつかない無駄な投資が行われています。マーケティングの4Pを考える前に、アイデアを明確にすることが重要です。

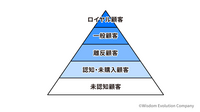

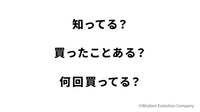

とはいえ、無作為に選んだ1人に話を聞くだけでは、有効な施策にはつなげられません。顧客と一括りにいっても、ステータスは様々です。そこで、まずマーケティングが投資対象とする顧客全体の人数や構成比を正しく把握するために、5segsまたは9segsで顧客を適切に分類します。次に、顧客セグメントを特定した上でN1分析を複数人に対して行い、購入行動を左右する心理的な要因や潜在的なニーズを捉えてアイデアを開発し、定量的な検証も行って打ち手を検討します。施策を実施したら、結果的にセグメントが意図した通りに動いたか、各セグメントの人数や構成比を確認して評価します。

1人の意見からヒットにつながった「肌ラボ」

N1分析の発端となった事例として、ロート製薬「肌ラボ」のインタビュー調査を紹介します。この商品は1000円程度と安価ながら、ヒアルロン酸の高濃度配合が特長で、成分へのこだわりは市場でも際立っていました。しかし当時の基礎化粧品の市場はコモディティ化し、大手メーカーが寡占していました。ロート製薬で同商品に携わっていたマーケティング部員が「もっとポテンシャルがある」と感じながらも、肌ラボは年間20億円程度の売上で伸び悩んでいました。

部員がポテンシャルを感じていたのには、理由があります。もともと同社には定量的な調査だけに頼らず、小売店や繁華街に足を運んで顧客に直接話を聞きながらマーケティングを考える独特の習慣があり、そこでの声には少数ながら、商品への強い支持があったのです。一方、商品のこだわりゆえの難点もありました。ヒアルロン酸の高配合のため、基材にはベタつきがあり、それが苦手な人もいました。また、こだわりを伝えるためにパッケージには文字が多く、顧客目線とはいえない状態でした。

そこでマーケティング部では、さらなる売上伸長の機会を探るため、商品企画部、広告制作部とともに顧客へのインタビュー調査を行いました。すると1人の顧客がベタつきと安さを評価し、実際に商品を使って「手が頬にくっつくくらいベタベタする」と、その様子を笑顔で示したのです。さらに「ベタつきは好きではないが、これが保湿の証拠」と力説しました。実際、ベタつくほど肌表面を保護するからこそ保湿力が高いのは事実でした。

その後、この1人の顧客の意見を基に「手に頬がくっついて離れなくなるほど‟もちもち肌”になる化粧水」との切り口での訴求を立案しました。小規模テストでの効果検証を経て可能性が見えたため、大規模に展開して年間売上が10倍近く伸長し、アジア各国への展開にも結びつきました。具体的な1人=N1の強い実感や評価を捉え、訴求の切り口に落とし込んだことで、他の大勢の顧客の潜在的ニーズに訴えて心理変化と態度変容を起こし、購入行動を促せたのです。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です