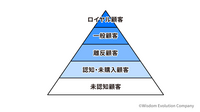

5segsを外部から作成し、競合分析に使う

5segsを作成する際に、競合も調査対象に入れていれば、同じ方法で競合ブランドの5segs作成が可能です。自社について「知っているか」といった質問と並列に、競合ブランドについても同じ項目を入れていけば、自社プロダクトの顧客セグメント分解を行うと同時に、競合プロダクトにも同様に分析することができます。

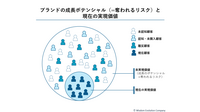

自社プロダクトの顧客セグメント間のギャップ分析だけではなく、競合プロダクトの各顧客セグメントとギャップ分析をすれば、自社プロダクトの競合に対する強みと弱みが見えてきます。競合の弱みを見つけて先手を打つことも、競合が取り得る戦略や自社プロダクトの弱みに対して防御を充備することもできます。

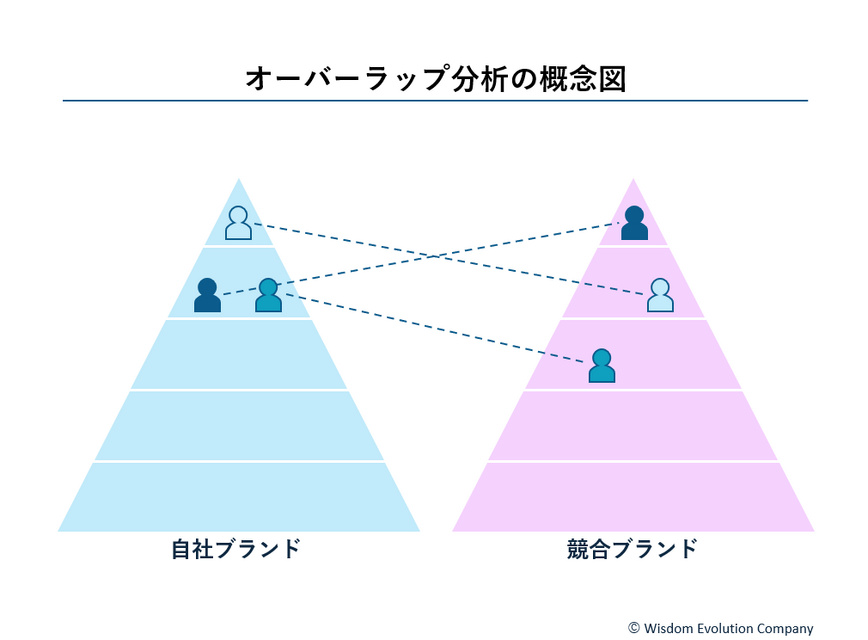

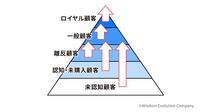

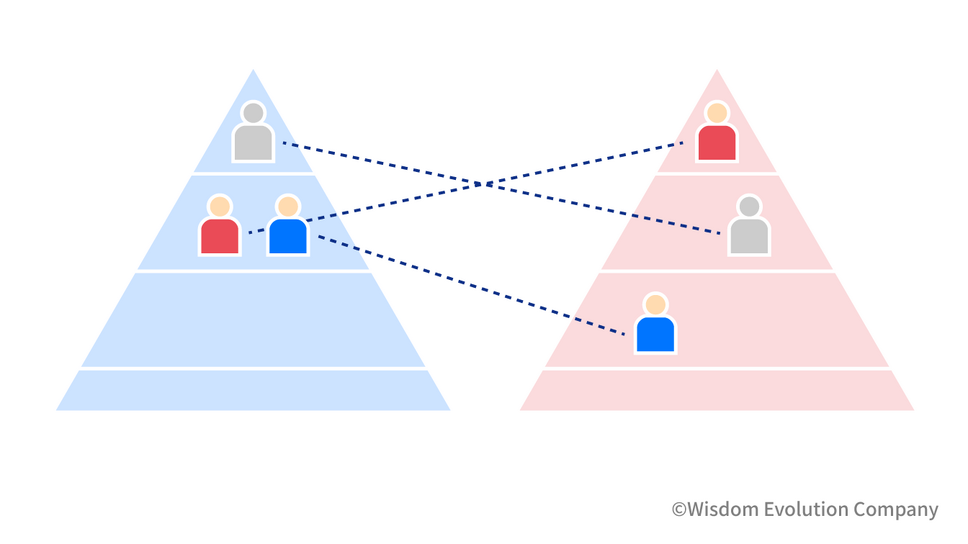

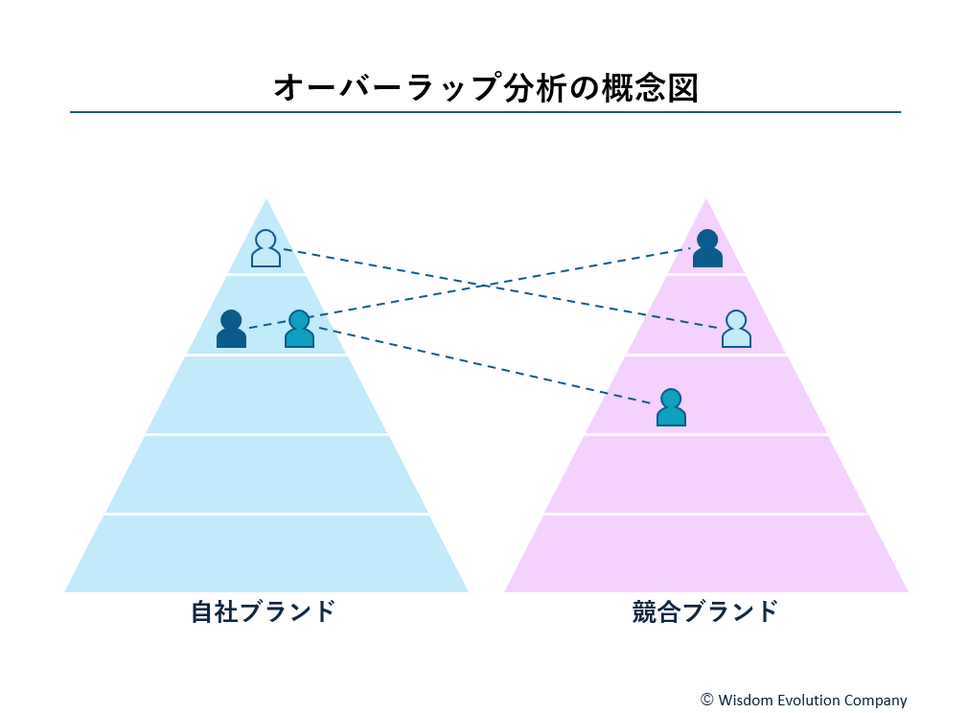

これをさらに進めて、顧客の重なりを可視化して分析することが可能です。これを「オーバーラップ分析」と称しています。実際には、自社のプロダクトと競合プロダクトの5segsを人数ベースで掛け合わせ、マトリクス図を作成します。これにより、自社の顧客が競合プロダクトをどのように併用しているのか、競合の5segs上のどこにいるのかを把握できます。 例えば、自社の一般顧客で、競合Aではロイヤル顧客というセグメントに注目すると、それぞれどのように使い分けているのか(行動)、なぜ2種類を使い分けているのか(心理)、双方をどう認識しているのかをN1分析を含めて深く理解することで、競合がより選ばれている理由がつかめます。それを元に、競合からロイヤル顧客を奪うための「アイデア」、競合にロイヤル顧客を奪われないための「アイデア」を考え、戦略の選択肢にできます。

2社のいずれからも消えた顧客の行き先

オーバーラップ分析は、いずれのブランドも使っていない層を深堀りすることで、カテゴリー自体へのチャンスや新規事業開発の兆しをつかむことが可能です。同時に、カテゴリー内には存在しない代替品が脅威として見える可能性もあります。例えば、Amazonは既存の書店から顧客を奪っていきましたが、既存の大型書店同士でオーバーラップ分析を定期的に実行していれば、両方の書店のロイヤルもしくは一般層だった顧客が、徐々に離反層へ移動していることが見えたはずです。また、音楽市場で、CDの大手小売店同士のオーバーラップ分析をしていれば、デジタルへ移行する層が見えたはずです。さらに、今ならいずれの店舗にとっても未認知顧客、つまり「CDを買わないからCDショップを知らない」層が大きく現れるはずです。これらの事例から、オーバーラップ分析の重要性が明らかになります。

念頭に置きたいのは、5segsを使って自社がこれだけ競合の顧客の状況を把握できるということは、競合もまた自分たちの顧客の分析が同じように可能であり、戦略的に特定セグメントが狙われることが十分に起こり得ることです。どちらが先に、どちらが徹底して、顧客起点の分析をもとに「アイデア」を構築してマーケティング戦略を構築するかが勝負どころです。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です