※要約版はこちらです

戦後最大のヒット商品とも言われた「アサヒスーパードライ」。2022年に発売36年目にして初のフルリニューアルに成功してさらなる売上増につなげたアサヒビールは、それ以外にも「アサヒ生ビール(通称マルエフ)」「アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶」「アサヒスーパードライ ドライクリスタル」といった話題の商品を次々と市場に送り出しています。 その躍進を牽引してきた1人が、2023年3月までマーケティング部門の本部長であり、現在は代表取締役社長に就任されている松山一雄氏。P&G出身のマーケターとして数々の実績を残してきた松山氏は、2018年にアサヒビールに入社して以降、顧客が主役の統合型マーケティングヘの変革に取り組んできました。業界を代表する大企業において、「Nl分析」を含む「顧客起点マーケティング」をどのように行い、それによって社内がどう変わったのかをうかがいました。 インタビューイー 松山一雄(まつやま・かずお)氏 アサヒビール代表取締役社長。1960年生まれ、東京都出身。1983年青山学院大学卒業後、同年鹿島建設入社。1987年サトー(現・サトーホールディングス)、1991年ノースウエスタン大学ケロッグ経営大学院(MBA)、1993年P&Gファーイーストインク(現P&Gジャパン)、1999年チバビジョン(現・日本アルコン)、2001年サトーホールディングス、2011年10月同社代表取締役社長兼CEOを経て、2018年9月アサヒビール専務取締役兼専務執行役員マーケティング&セールス統括本部長に就任。2019年3月同社専務取締役兼専務執行役員マーケティング本部長を歴任し、2023年3月同社代表取締役社長に就任し、現在に至る。 |

インサイトを制すものがマーケティングを制す

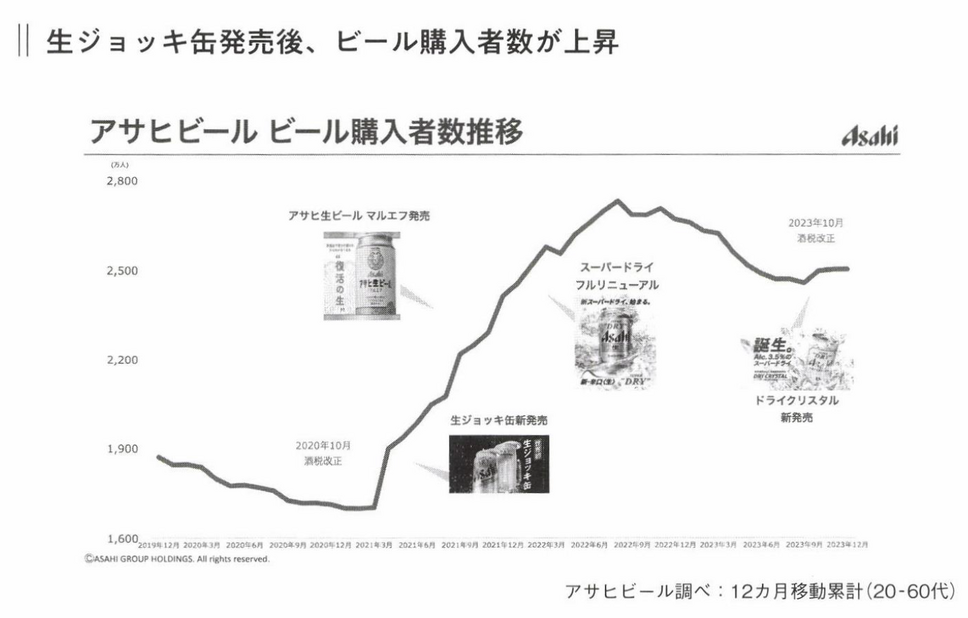

西口 松山さんと私はP&G時代の同僚でもあり、その手腕に関しては以前から存じておりますが、今回、松山さんにケーススタディのインタビューをお願いしたのは「大企業におけるN1分析」 についてうかがいたかったからです。一般的に巨大マス市場で競争を行う大企業で「N1分析」が 行われることはまれですが、ビール業界を牽引するアサヒビールは「N1分析」によってヒット商品を連発し、2023年はビール類市場が前年を下回る中で、前年超えを達成しています。

まずは、松山さんが「N1分析」を含む「顧客起点マーケティング」に大きく舵を切った経緯からうかがいます。

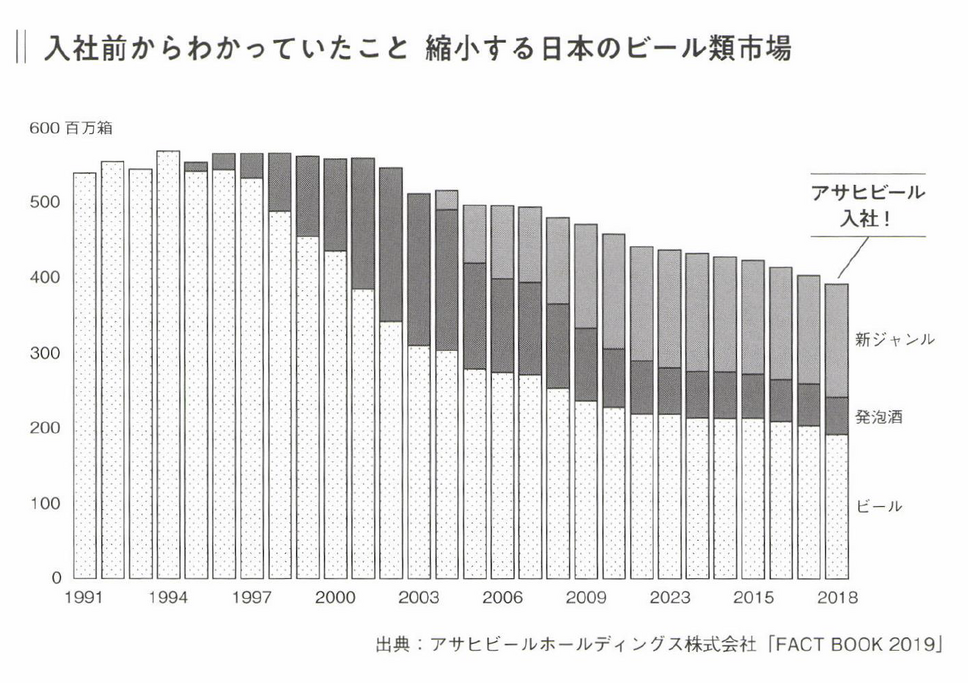

松山 私がアサヒビールに入社したのは2018年です。ビール、発泡酒、新ジャンル(第3の ビール)を合わせて「ビール類」と言いますが、日本のビール類市場の売上はずっと右肩下がりの状態でした。

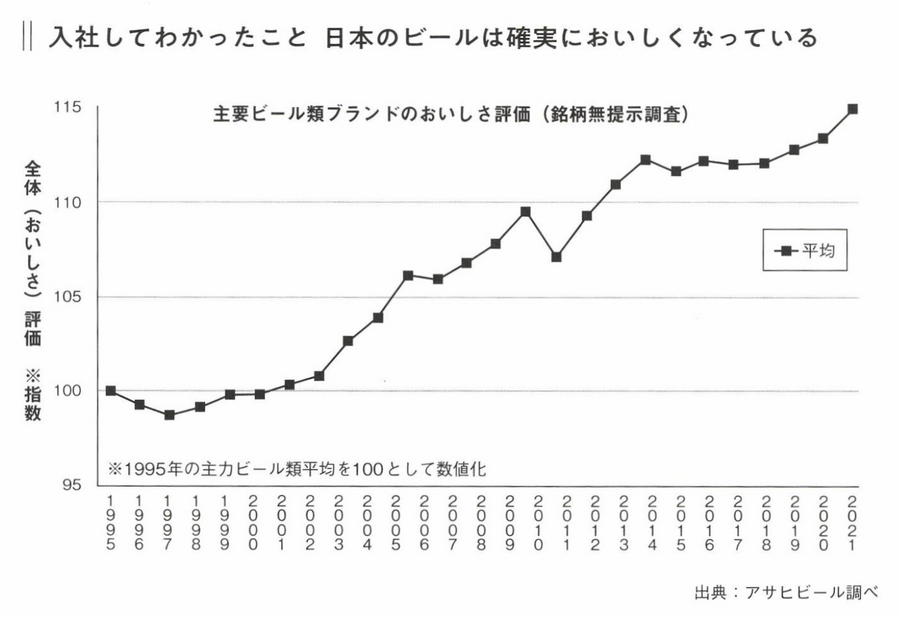

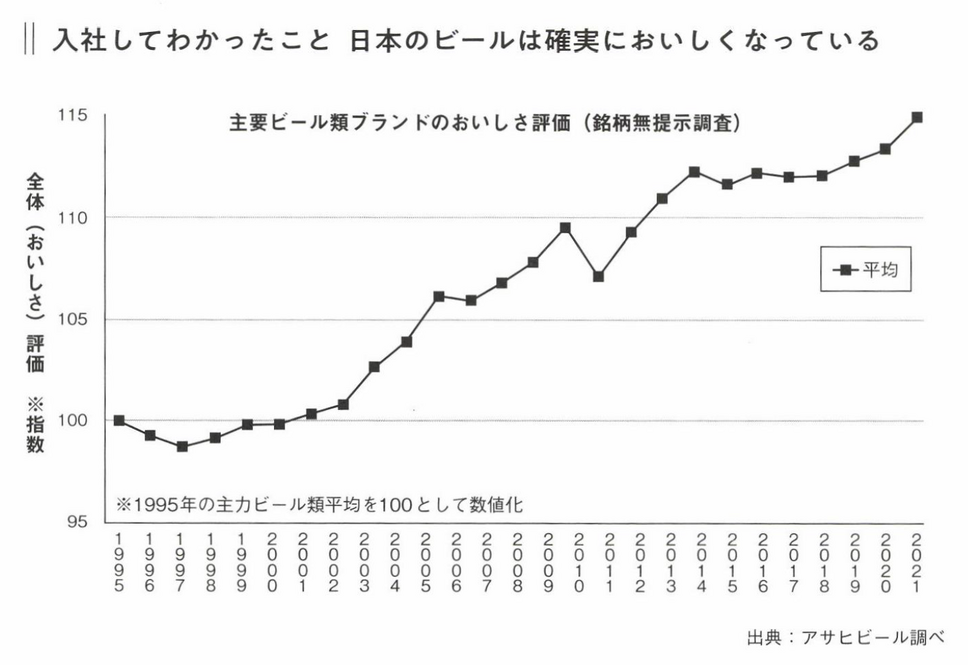

松山 一方、入社してからわかったことがあります。アサヒビールでは、日本の主要ビール類ブランドの「おいしさ評価」を銘柄の無提示と提示で評価していただく調査を続けていて、この評価はもう20年以上、右肩上がりの状態です。つまり、 日本のビール類は確実においしくなっているわけです。

ビールの味の評価は上がっているのに、市場が低迷しているということは、単に味がおいしいだけでは消費者の心は動かないということです。

松山 そこで、私がマーケティング&セールス統括本部長として最初に社員に話したのが、 「おいしいビールをつくる会社」から「おいしいビールのある、いい人生をつくる会社」に 変えていきましょう、という所信表明でした。単に「モノ」をつくって売るのではなく、 「おいしいお酒やドリンクがある、いい人生」 という「価値」をつくって提供する会社に生まれ変わるということです。

そしてマーケティングの方針を大転換しました。それまで当社では、売りたいもの(自 社商品)が真ん中にあって、それを競合に負けずにどう販売していくかに注力していましたが、まず真ん中にお客様を置き、お客様の心を動かすことだけに集中する「顧客起点マーケティング」へと転換したのです。

また、これは当社に限らないことですが、 企業で商品を開発したり販売したりする社員というのは四六時中、その商品のことばかり考えているわけです。

一方、消費者はそうではありません。私も大のビール好きですが、入社前は普段の生活の中でビールのことを考える時間というのは1%もなかったと思います。社員にとってビールは常に大きな関心事ですが、消費者にとってはそうではないというのが現実です。

消費者が何を飲むか、何を買うかも、そのときの気分しだいです。

心理学や行動経済学の分野では、人間の脳というのは無意識、直感的、感情的に意思決定を行う「システム1」と、意識的、合理的、論理的に物事をとらえて意思決定を行う「システム2」があり、人間は1日の90%以上を「システム1」で過ごすと言われています。90%どころか98%という説もありますが、生活の中の意思決定は、ほぼ無意識や直感で行われることが多いということです。

当然、モノを買うときや選ぶときにも、この「システム1」が働くことがほとんどですから、その数秒間という短い時間の中で、いかにお客様の心に響くものを届けられるか、情緒や直感に訴えられるかが重要になってきます。

では、どうしたらお客様の心に響くものを届けられるのかと言えば、やはり消費者の「インサイト」がカギになります。

インサイトは、消費者の購入意欲のスイッチに直結する「心のホットボタン」とも言えます。消費者にとっては、何を飲むかは、無意識とか、そのときの気分しだいなので、「思わず心が動くかで勝負しましょう」ということを社員にも言っています。

そして消費者はベルソナ的なものを想定するのではなく、「N1」、つまり体温を持った実在する消費者でなければいけません。具体的な1人の人の心を動かすことができなければ、マスで動かすことは絶対にできません。

ですから、入社当時からずっと「インサイトを制すものが、マーケティングを制す」という話を繰り返していました。

「これ、生じゃん!」の驚きがインサイトに

西口 心の底から共感することばかりです。そのような経緯で、全社的に「顧客起点マーケティング」に取り組まれたわけですが、実際に「N1」を起点にしたマーケティング施策の具体的事例について教えてください。

松山 2021年4月に発売した「アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶」は、ふたが缶詰のように全開して、泡が自然とわき出る仕組みになっています。この生ジョッキ缶、じつはもともとは2つのボツ案から生まれたのです。

社内にはすでに、缶の口をすべて開けるフルオープン缶の技術シーズと、缶胴に特殊な加工をして泡が自然に出てくる技術シーズがあったのですが、それぞれ単体では驚きや感動がなく、お客様の価値を生み出すことができませんでした。

しかし、ある研究者から、「この2つの技術シー ズを組み合わせたら、まるでお店で飲むような生ジョッキを缶ビールで実現できるのではないか」 というアイデアがあらためて提案され、とにかくやってみようということでプロジェクトがはじまったのです。

松山 開発過程にはさまざまな課題があり、最大の課題は、泡が制御できないことでした。たとえば、 缶の温度が低いと泡が出にくくなり、高いと出やすくなるなど、温度によって泡の出方が変わってきます。

当初は、やはり生ジョッキ缶を開けた瞬間に最高の状態の泡にしなければいけないと考えて開発に取り組んでいましたが、それが非常に難しく、技術者たちはさまざまな案を出しては改善していました。

それでも常に同じ泡の状態を再現できるようにはなりません。以前のアサヒビールであれば、「品質が不安定な商品は出せない」と言って、そこで断念していたかもしれませんが、この生ジョッキ缶プロジェクトでは、まずお客様に試していただくことにしました。

すると、缶を開けたとたんに、泡がぶわっと出てきたり、両手で包んでいるうちに泡が盛り上がってきたり、時にはそれほど泡が出なかったりするのを、むしろ面白いと喜んでくださった方がたくさんいらっしゃったんですね。商品としては不完全かもしれませんが、それが面白いと楽しんでくださった。

それなら、この生ジョッキ缶は「お客様とともに完成させる商品」と位置付ければいいのではないかと発想を転換したわけです。

従来の製品開発では、消費者の飲用するタイミングや飲用方法に左右されず、均一な風味を提供することが品質の指標として採用されてきましたが、お客様との共同作業で楽しんでいただく商品として出してみることにしたのです。

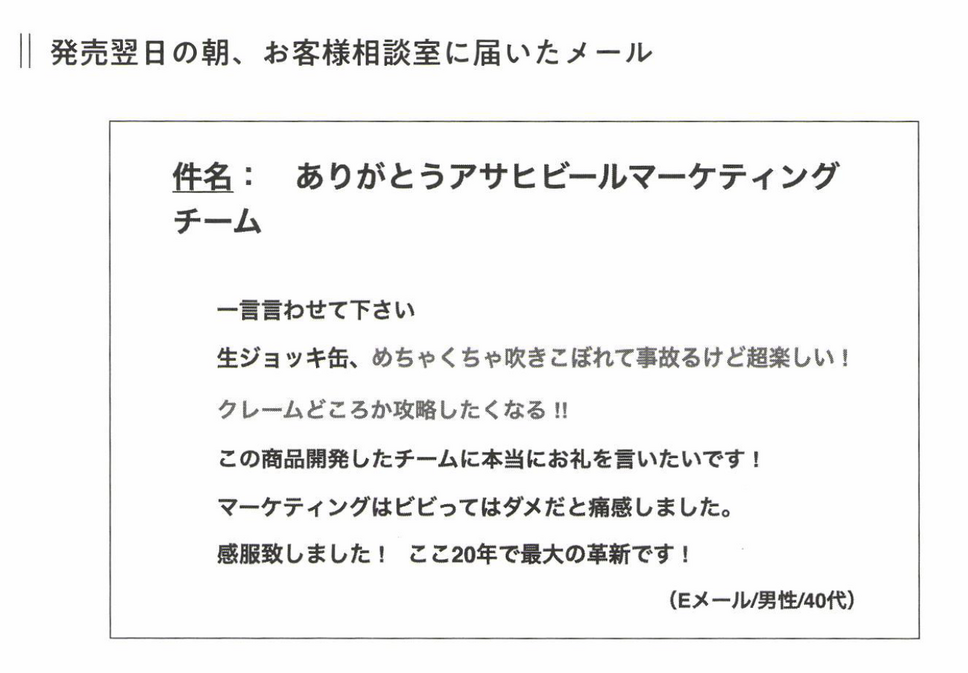

発売当日、SNSやネットを見ると、画像付きでさまざまな感想が上がっていました。中でも驚いたのは、発売翌日の朝一番に当社のお客様相談室に届いたメールです。

「めちゃくちゃ吹きこぼれて事故るけど超楽しい! クレームどころか攻略したくなる!! この商品開発したチームに本当にお礼を言いたいです!」

あまりにうれしかったので、社員みんなで共有しました。開発過程でかなり苦労した商品だっただけに、みんなこのメールを見て感動していました。泣いている社員もけっこういましたね。

松山 それから、あるYouTuberの方が発売当日に出された動画も、われわれの「N1分析」に大きなインスピレーションを与えてくれました。コンビニでビールを買ってきて飲むという動画で、生ジョッキ缶を存分に楽しんでくださっており、拝見していてとてもうれしくなりました。

それと同時に、これは生ジョッキ缶のインサイトの決め手にもなりました。この動画を拝見するまでインサイトについて考え続けてきて、「お店 の生ビールの味を楽しめる」など、いろいろ出てはいたのですが、この動画の中での「これ、生 じゃん!」という言葉を聞いて、「これだ!」と思ったわけです。

じつは、缶ビールも瓶ビールも加熱していない商品は、どちらも生ビールと言えば生ビールなんです。でも、多くの消費者はお店で飲むジョッキに入ったものが生ビールで、缶ビールは缶ビールというとらえ方をされていますよね。

だからこそ、「缶ビールなのに、本物の生ビールみたい」という驚きやワクワクといった情緒的価値につながっているわけです。 そこで、「これ、生じゃん!」の驚きを生ジョッキ缶のインサイトととらえて、CMでもそれを踏まえたコミュニケーション訴求を展開することにしたのです。

松山 ちょうどこの時期(2021年4月)には、R&D部門(Research & Development)とマーケテイング本部を統合しました。それまでは別々の部署だったのですが、面白い提案やアイデアがあったらすぐ着手できるよう同じ部門に統合したところ、実際にいろいろなアイデアが出てきました。

たとえば、研究者たちから出てきたのが 「復活ビール総選挙」です。過去に終売したビールを、当時の処方をもとに現在の技術や原料で再現するというアイデアです。

これはメディアにも取り上げられ、たくさんの消費者の方に投票していただきました。その中で票数の多かった商品を実際に復活させて販売しています。

リスクを恐れたら、お客様の心に響く商品はつくれない

西口 私も生ジョッキ缶が出たときに買って飲んでみましたが、1回目は缶を冷やし過ぎたのか、泡があまり立たなくてすごいショックで(笑)。2回目は手で包んでみたら、ぶわっと出てきて吹きこばれてしまったんです。でも、その体験が面白くてハマってしまいました。

アサヒビールは、2023年5月にテスト販売サイト限定で、フルオープンのふたを開けると本 物のレモンスライスが浮き上がってくる「未来のレモンサワー」を発売しました(※2024年6月11日より数量限定で首都圏・関信越エリアで販売/段階的な拡大を経て2025年9月より全国で数量限定で販売)。これも毎回違うレモンが出てきて飲むタイミン グによって味が違います。

西口 アサヒビールのように大量生産をされる大企業が、消費者に商品体験のバリエーションを許容するというのは、非常に画期的です。レモンの形が違うとか吹きこばれる可能性があるなどのバリエーションを許容しないというのが、いわゆる大量生産時代の暗黙の了解で、ここを突破できるのはスタートアップやベンチャーだったりするのですが、アサヒビールの挑戦は、ほかの大企業にとっても大きなヒントになるはずです。

それにしても、なぜアサヒビールはこうした挑戦に踏み切れたのでしょうか?

松山 もともと、こういうことをしたかったのが、まず1つです。面白がって変化を起こせる組織では、イノベーションは連鎖する、ということです。

「お客様」を真ん中に置くことで、新しい価値を生み出し続ける組織に変わっていきますし、勇気を持ってリスクをとれるようになります。

もう1つはコロナ禍の影響です。緊急事態宣言が発出された際には飲食店で酒類を出せなくなり、飲食店向けの業務用ビールの販売数量が大きく低迷しました。コロナが収まった後も、ほかの感染症が流行るかもしれないという危機感もありました。

そうした状況下で、社内のリスクに対するとらえ方も変わってきました。

アサヒビールは売上高約8000億円の会社ですが、感染症の流行や飲食店での酒類販売禁止といった外的要因によって、会社の根幹が揺らぐ可能性もゼロではないということを社員が思い知ったのです。

たとえこれまで安泰でも、何か大きなリスクが 起これば、われわれのビジネスも一瞬でどうなるかわからないわけです。

一方、ビール缶のふたを開けたら泡が出過ぎて吹きこぼれる可能性があるとか、泡が出ないかもしれないというリスクを恐れて何もしなければ、お客様の心に響く商品はつくれませんし、驚きや感動、ワクワクといった心の動きを生み出すこと もできません。

何もせずに売上が低迷しているのを見ているのではなく、多少なりともリスクをとる勇気を持てたわけですから、結果的にはコロナ禍の逆境がわれわれの背中を押してくれたと言えるのかもしれません。

おかげさまで、この生ジョッキ缶の発売後は販売数量が想定を大きく上回り、販売を一時休止するほどの人気商品になりました。

リニューアルプロジェクトの失敗から学んだ教訓

西口 「N1」へのインタビューというのは、多くのマーケターはやりません。多くはPEST分析やSWOT分析、3C分析などでマクロ環境を分析して、次にSTPを決めましょう、といったやり方です。そして、セグメンテーション、ターグティング、ポジショニングを定め、その次に4つのPでと、大きいところから切り分けていって勝負どころを決める。つまり、マスの発想です。

一方、誰か1人がプロダクトに対して「これ、すごくいい!」と言ったことを起点にしたら、結果、うまくいったというのが世の中的には多いのです。これが、いわば「N1分析」です。

松山さんのことはP&G在籍時から存じておりますが、あらためて、「顧客起点マーケティング」や「N1分析」を意識されるようになった時期やきっかけについて聞かせてください。

松山 私は1993年にブランドアシスタントとしてP&Gに入社し、最初に任されたのが「リ ジョイ」というリンスインシャンプーのフルリニューアルプロジェクトでした。

当時、リンスインシャンプー市場が縮小してきたのに伴い、「リジョイ」の売上も下がっていた時期でした。また「リジョイ」のパッケージが、シャンプーというより洗剤のようなデザインで、リサーチでも「ダサい」とか「恥ずかしいから人前で見せたくない」などさんざんな言われようでしたから、もっとオシャレにして若い女性にも使ってもらいたいという狙いがありました。

さらに、R&Dが画期的な処方を開発したのでフルリニューアルすることになり、私はパッケージやCMを含めたコミュニケーション、販促などのいっさいを担当しました。

まず、パッケージをコスメのようにオシャレなものに刷新したところ、パッケージテストでは10ポイント以上の統計的有意差という圧倒的な評価を得ました。処方に対する評価も良かったし、CMの評価も高かった。

さまざまな事前調査で検証した結果、すべての領域において既存品を上回る良好な結果が出ていたため、フルリニューアルは成功の可能性が高いと予測できました。まさに、すべての数字が成功を物語っていたわけです。

ところが、実際に販売してみると、ビジネスとしては非常に不本意な結果に終わってしまったのです。

後から振り返ってみると、それまでの「リジョイ」が大好きで使ってくださっていたコアなロイヤルユーザーと向き合えていなかったことが失敗の原因でした。

フォーカスグループでの間き取り調査はしていたので、ロイヤルユーザーの話も間いていたのですが、集団の中で聞かれたことに対しては客観的に答える方も多く、必ずしも本音で語ってくれないことがあります。質問されたから、評論家のように「こっちのパッケージのほうがオシャレですね」とか「このCMのほうがいい」などと答えるけれども、どこか他人事になってしまう。

でも実際には、自分が使っていた商品のイメージがガラッと変わったら、大きなショックを受けて買わなくなってしまう人が多かったわけです。

やはり、生身の人間である「N1」の理解からスタートしていなかったことが敗因でした。

当時はまだ「N1」という言葉はあまり出ていなかったのですが、やはリビジネススクール(ノースウエスタン大学ケロッグ経営大学院にてMBAを取得)で学んだテキストなどに書いてあることだけではマーケティングはわからないなと痛感したんですね。

セグメンテーションなどのフレームワークは検証の際には使えるけれども、それだけでは消費者の求めるものはわかりません。

P&Gではとにかく結果を出さなければいけないというのが大前提だったので、そのためには消費者をもっと深く理解しなければいけないし、そうなると、やはり1人ひとりの声を聞く「N1」 に向かうことになります。マクロな数字をはじめ、実際の個人像が見えない中でやったらうまくいかなかったことで、個人像を意識するようになったという話です。

生身の人間に対する解像度を上げて、お客様の心を動かさなければ、どんなに数字が成功を物 語っていても失敗するということを実感したのです。

それから、考えてみれば、「リジョイ」に携わったときの私は、リニューアルする製品を自分の知っている誰かに使って欲しいという想いを強く持っていませんでした。自分が担当する製品に対する熱量が足りなかったのです。

その反省もあり、今では製品に対する熱量や温度感をとても大切にしています。

その製品を出したときに「うわ、これこれ! これを待ってた!」と喜んでくれるような人は誰だろう、その人はどうしたらもっと喜んでくれるだろうと常に意識しながらつくっています。

もちろん、リサーチの数字も見ますが、今ではむしろそういう熱量や温度感を大事にしています。

たとえば、アサヒビールで2023年10 月に発売を開始したアルコール度数3.5%の「アサヒ スーパードライ ドライクリスタル」は、若年層を含む幅広い方をターゲットとしていますが、自分の父親にも飲ませたいと思っていました。90歳を超えるビール好きな父です。じつはこれ、西口さんのこともイメージしていたんですよ(笑)。

西口 本当ですか! まさに今、私は3.5% の「ドライクリスタル」を飲んでいます。私自身が、完全にこの商品の「N1」です。大切なの は「誰か1人は絶対に買ってくれる人がいる」ということですね。

松山 じつは私も今、家で飲むお酒は「ドライクリスタル」ばかりです。自分自身もこれを求めていたんだと思いましたね。

N1分析とマクロ環境の変化から生まれた「3.5%ビール」

西口 「ドライクリスタル」はじつに画期的な製品だったわけですが、とくに「N1」を起点にして製品開発を進める際には、社内で反対の声が上がることもあるでしょう。 この「ドライクリスタル」開発時には、社内外での反対意見やご苦労、懸念などはありませんで したか?

松山 反対はありました。「スーパードライ」は当社最大の主力ブランドですから、やはり従来の5%が王道で、3.5%のビールなんて邪道だという声も社内にありました。開発当初は「そんなビールは飲みたくない」とはっきり言う人もいたくらいです。

ただ、そのような人にも「今は5%が王道かもしれないが、10年後はこの『ドライクリスタル』 がど真ん中になる、10年後のど真ん中になるビールをつくろう」と呼びかけました。

日本のビール人口は、さきほど触れたように右肩下がりの販売減少に見舞われていますが、年代別で見てみると、ビールをたくさん飲んでいるのは50代から70代なんです。

つまり、このままでは市場がますます右肩下がりになっていくということです。今の20代や30代にも支持されるようなビールをつくり、新たなビール愛好者を生み出して新規開拓していかなければ、ビール市場そのものが成り立たなくなってしまいます。

だからこそ、10年後のど真ん中を育てるための挑戦が必要だという話を社員にもしました。

このビールが生まれた背景にも、「N1分析」による成果がありました。それまでに、自分の父親も含めてたくさんの方から話を聞いていたのです。たとえば、中高年の方からは「もともとビールは好きでよく飲んでいたけれど、年齢的にビールを飲むのがしんどくなってきた」という声がありました。

逆に若い層に聞いてみると、こちらもまたビールに対して消極的になっている方が多かったのです。「ビールを飲むと、やりたかったことが何もできなくなってしまうから、あまり飲まない」という声もありました。

そのように、実際の具体的なN1の方々のビールに対する想いをいろいろ聞いていくうちに、「『スーパードライ』のキレ味を残したままで、度数を抑えたビールに需要があるのではないか」と 考えたのです。今はまだそうではないとしても、10年後には確実にど真ん中になるビールだと。そう思わせてくれたのは、やはり自分の周りにいて、実在しているN1の方々の生の声でした。

じつは、このビールには技術的にはかなり難しい課題もあって、開発には2年以上もかかっています。最終的には課題もクリアし、手前味噌になりますが非常においしくできたので、最後は研究者たちと「やったな!」と喜びを分かち合いました。

西口 開発当初、松山さんはマーケティング本部長で、社長に就任される前でした。当時の社長や役員から、この開発を進めていいと承認された要因は何だったのでしょうか?

松山 社内で説得するときには、さまざまな知恵も使いました。近年、欧米やオセアニア地域では低アルコールやノンアルコールがトレンドになりつつあり、そうしたマクロな視点を入れて説明したのです。

たとえば、海外でも、アルコール度数0~3.5%の販売容量が2022年に過去最高を記録するなど、低めのアルコール度数の売上が伸びています。

日本ではいまだに5%台のビールが主流で、発泡酒や新ジャンルは価格の安さから選ばれることが多く、価格が競争の軸になっています。

しかし世界的な潮流から見れば、そもそも価格の問題ではなくて、今のビールの度数や味に魅力を感じない人が増えてきているのではないか、飲酒人口が減っていく中で会社の未来を考えたら、低アルコールをしっかり押さえておくべきではないか、という話をしたのです。

今は「人生100年時代」と言われていますが、健康寿命のことを考えれば、お酒の楽しみ方も多様性を考慮する必要がありますよね。

アサヒビールも、これまではお酒を飲まれるお客様に大量に買って飲んでいただくというビジネスモデルでやってきましたが、これからは90歳を超える私の父のように、80代や90代でも自分なりのペースで、好きなビールを日常的にたしなむというライフスタイルが定着すれば、お客様には、より豊かな人生を味わっていただけますし、企業としてもライフタイムバリューが上がるはずだと。

「N1分析」で得た生の声と、マクロ環境の変化のどちらも、「ドライクリスタル」の背中を押してくれたわけです。

「N1の解像度が低い提案は持ってくるな」

西口 松山さんがマーケティング本部長として就任されて以降、マーケティングの方針を大転換してこられたわけですが、それ以前と以後では、社内にどのような変化がありましたか?

松山 そもそもビール業界というのは市場が縮小している中で、限られた数の大手企業の中で競争してきていました。そのために、前例踏襲であろうが、プロダクトアウトであろうが、とにかく売上を立てるということが重視されてきました。

前例踏襲的な傾向が強いだけでなく、たとえば前年同月比のデータ分析を行う際にも、この月は営業日数が1日少ないとか、特定の販促活動の影響といった細かい差異に目を向けるなど、ミクロな視点で発想していることも多くありました。

しかし、こうしたゼロサム、あるいはマイナスサムのマインドセットで行われるマーケティングは、実質的なマーケティングとは言えない状態になっていると感じていたのです。自社の社員を卑下する意図はまったくないのですが、「ちょっとそれは違うよね」というところからスタートしたと いうことです。

マーケティングの定義自体も、そもそも今とは違っていました。以前のマーケティングのとらえ方というのは、単に「商品企画開発」と「販売促進」と「宣伝」の機能がくくられているという感じだったのです。

商品を売る際には営業が間口を広げていきますが、マーケティングはその営業をいろいろな手段で後方支援していくという、極めてファンクショナルな役割だったと思いますね。

でも、そうではないということを、アサヒビールに入社して以降、社長になった今でも言い続けています。マーケティングの目的は「顧客価値を創造すること」、つまり「顧客の創造」です。

「顧客の創造」は、経営の目的でもありますよね。マーケティングの目的も経営の目的も、同じ「顧客の創造」なんです。

たとえばゼロイチでお客様を創造する。今まで1だったお客様を10に増やしていく。そのためには時間軸を長くするのも1つの方法であり、とにかくいろいろな意味で新しい市場をつくり、市場を広げていく必要がある。

そのカギになるのは、商品そのもののスペックではなく、「価値の創造」だと考えています。

ですから大事なのは、やはり消費者である「お客様」です。どんな戦略をつくるにしても、必ず 「N1分析」を入れようという話もしています。

だから私の仕事の1つは、とにかく経営会議やマーケティング・営業会議で、「N1の解像度が低い提案は持ってくるな」と釘を刺し続けることなんです。

口酸っぱく繰り返しているので、たぶんみんなもそれに対しては従わざるをえないというのがあるのではないでしょうか。

西口 おそらくお客様の顔が見えているほうが、仕事をしていても楽しいと思いますよね。いろいろな会社で経営支援やマーケティング支援をしていて感じるのですが、具体的な人物像があるときは楽しそうですけれど、架空のペルソナでやると、みなさんあまり楽しくなさそうなんです。

松山 おそらく、そうですよね。具体的な人物像があることで、実際に社員が持ってくる提案の内容も非常にビビッドになってきました。

そもそも私は、架空のお客様を設定する「ベルソナ」というのは昔から苦手なんです。「世田谷区在住、20代後半、OL」と言われても「それ誰?」って。アプローチ自体を否定するわけではありませんが、自分としては、実在する人に聞いていったほうが早いし、より効率的だと感じています。

もちろん、アサヒビールという会社自体、まだまだ成長途上で個人差もありますが、この5年間で、明らかにマーケティング本部の空気は変わってきています。ふとした話題の中にも、ちゃんと実際の消費者が入っているんです。

私が入社したときは、経営会議の中でも、マーケティング本部内の打ち合わせの中でも消費者が出てきませんでした。出てきたとしても「N300でヒアリングしました」など、かなりざっくりとしたペルソナが多く、どこにも体温を感じられませんでした。

今はどの製品の話を聞いても、またどのレイヤーで聞いても、お客様の話が必ず出てきます。 また、こちらから少し突っ込んだ質問をしたときにも、「いや、じつはこういうことを言っている方がいまして」と喜んで話してくれる社員の話には迫力や説得力があって、やはりいい提案につながっていると思います。

そこ(実際の具体的なお客様についての理解)が曖昧な場合は、「もう一度話を聞いてみよう」などと言って背中を押したりしています。

このように、アサヒビール自体は「N1分析」がかなり浸透してきて成果も出ていることから、 グループ内でも、アサヒビールがなぜ大きく変わっていったのかと非常に強い興味を持っていて、 何度か話をしに行ったことがあります。

そこで、私は「N1をどうやって見つけていって、それをどうやってマーケティングストーリーに入れていくのか。態度変容のカギは消費者のインサイトを押さえることだ」という話をしました。そこを押さえないと、いわゆる従来型のマスマーケティングのトラップにはまってしまいます。そのようにして、今はグループ全体で「N1分析」の共通言語をつくっている段階です。

N1なきマーケティング戦略は机上論に過ぎない

西口 アサヒビールのような巨大企業が「N1分析」を実践して成功されているというのは非常に珍しいことで、その成果には驚くばかりです。

なぜなら、一般的には大企業になるほど、「N1分析」のアプローチを取り入れていないケースが多いからです。従業員が数百人以上の規模になったり、上場したりすると、突然、「N1分析」のアプローチからマスのセグメンテーションモデルになってしまうのです。

大企業は、さきほど松山さんがお話しされた「ドライクリスタル」で、「N1分析」による生の声から発想を得て、マクロ環境の話で社内に説得性を持たせたように、N1とマスのアプローチはどちらも必要です。

松山 西口さんがおっしゃるように、やはりマスもN1も両方やるべきだと思います。

「N1分析」は、実在の人たちのエモーションや本能の部分まで深掘りする、まさに体温のある分析です。

一方で、トレンドの傾向や人口動態、経済の動向などの事実も無視できません。人は外からもたらされる情報や刺激などを取り入れながら状況に合わせて行動するので、同じ1人の人でも、時間とともに、求めるものやそれに対する想いや感情も変わっていくはずです。おそらく「N1」は、その人の人生の文脈の中で存在するので。

ですから、こうした環境を踏まえたうえで「N1分析」を行わなければ意味がないし、「N1」のモデルも変わっていきます。そのため、マスのアプローチもN1も両方用いて、最後に一体化させることが大事です。

そもそも私は、N1なきマーケティング戦略は机上論になってしまうと考えています。

たまたま市場や需要が拡大しているときであれば、消費者を理解しないマスのアプローチでもはまることがあるかもしれませんが、これだけ消費者のライフスタイルや欲求が多様化している中 で、マス向けの一般論だけで戦略を練るのは不十分です。

ですから、どちらかと言うと、私はマスからのアプローチは、実際のビジネスにつながるのかという検証をする際に使っています。

「N1」にも少し関連するのですが、私がアサヒビールの前にサトーホールデイングスに在籍していた頃、前の経営者から聞いた話があります。

よく、会社が良くなっていくと、その会社の構成員である社員も良くなっていくという人がいますが、彼は「それは違う」と言うのです。本当は、会社を構成している1人ひとりの個々人が良くなっていくから、その集合体としての会社が良くなるのであって、その逆ではないと話していました。

どちらが正しいのかはわかりませんが、10人の会社であろうが、100人の会社であろうが、何千人の会社であろうが、1人ひとりの個というのは「N1」で存在しているわけです。この個人がそれぞれ成長していくと、当然、その集合体である会社も成長していくし、会社が成長すると、会社が個人に投資をしたりして、個人が成長していきます。つまり、個人と会社というのは、お互いに作用していくことで循環して成長していくのです。

この話を聞いた当時はきちんと理解できていませんでしたが、考えてみると、これはマスマーケティングとN1分析の関係性にも言えることです。本来、従来型のマーケティングモデルとN1モデルをうまく組み合わせて循環をつくっていくことは、経営としても納得できることのはずです。

また、私はかつてBtoBの世界に身を置いていたこともあります。BtoBでは、すべてのお客様がある意味、N1のような感じで、それぞれ異なる困り事を持っていたのです。そのため、マクロなマーケティング戦略というよりは、いわば、お客様ごとの困り事の解決です。

たとえば、お客様が物流業界であれば、そのお客様の個別の話を聞いて、それに対してソリュー ションを出していくというやり方です。「N1分析」というのは、そのアプローチと、けっこう似ているのです。

「N1分析」という個別ケースに対してのアプローチが、結果、上位概念のところにいって、物流全体でお客様にソリューションとして提案することもありました。N1というミクロから出発して、 今度はマクロに戻っていくという感覚です。

西口 最後に、今後の取り組みについて、おうかがいさせてください。

松山 私たちが売っているのは、お酒という嗜好品です。人間が生きていく栄養を摂るために飲んでいるわけではなくて、人間として幸せな人生を送るために飲んでいるものだからこそ、おいしいのは当たり前で、お客様の心がよりハッピーにならなければ意味がないと思っています。

どうしたら、1人ひとりのお客様にもっと喜んでいただけるのか。どうしたら、お客様のより豊かな人生につなげられるのか。 そこを突き詰めていけば、結果的に大きなビジネスにつながっていくはずだと考えています。

※要約版はこちらです

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です