TAM顧客数を5つのセグメントに分ける

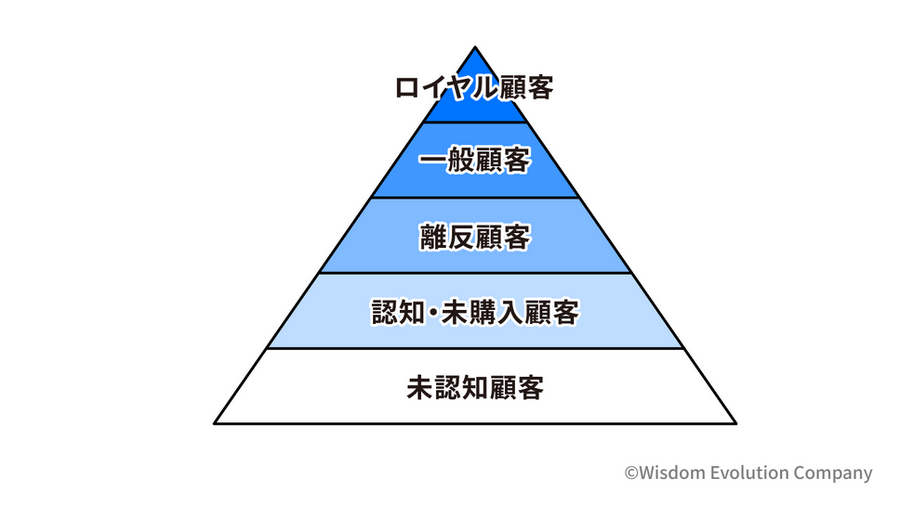

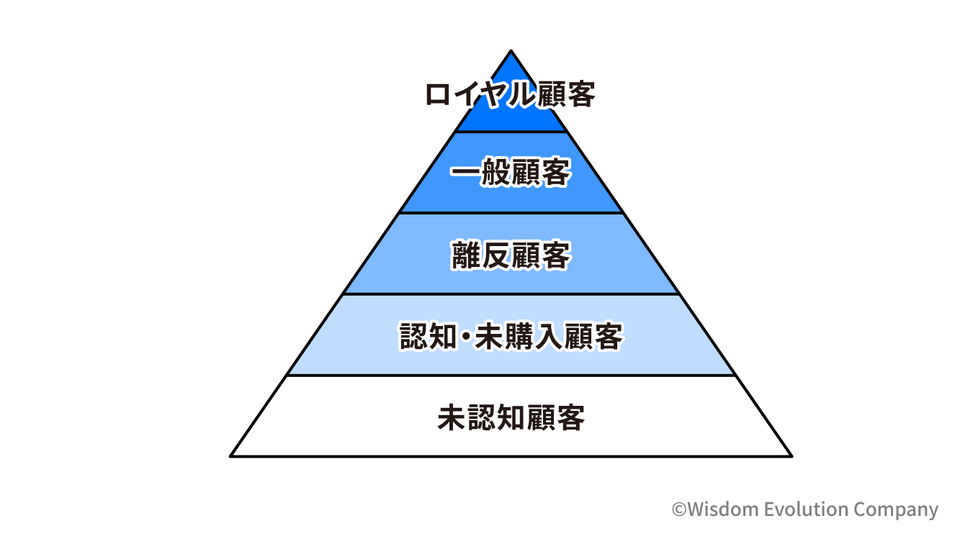

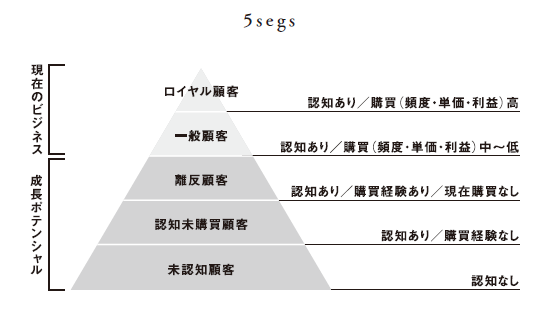

では、顧客を動態として把握し経営対象とするための基本的なマーケット分類となる「5segs」を解説します。これは、TAM顧客数を5つのセグメントに分けたものです。あらゆる事業、あらゆるプロダクトにおいて、TAM顧客数は5つのセグメントに分けられます。①認知の有無、②購入経験の有無、③購入頻度、の3つの質問を通して、「未認知顧客」「認知未購入顧客」「離反顧客」「一般顧客」「ロイヤル顧客」に5分類できます。

例えば、認知はしているが購入経験がない人は「認知未購入顧客」、購入経験はあるが今は購入していない人は「離反顧客」となります。また、現状で一定頻度で購入している現在顧客は「一般顧客」もしくは「ロイヤル顧客」になりますが、その区別はプロダクトの特性や使用習慣に応じて「毎年購入する人」「毎月使用する人」など頻度の違いで定義します。

5segsは、図のようにピラミッド型に表しています。多くの事業で、未認知顧客が最も多く、そこから上位への引き上げを狙うことになります。

この分類では、TAM顧客数を定義してその人数を推計できていれば、各セグメントの推計人数も算出できます。例えば前述の「①18歳‐69歳の女性すべて」を対象とする基礎化粧品の場合、TAM顧客数は4千万人となります。その前提で顧客へのネットアンケート調査を実施し、4千人のパネルに「認知の有無/購入経験の有無/購入頻度」を尋ねて3千人が「知らない(認知なし)」と答えた場合、未認知顧客は3千万人(TAM顧客数の75%)と推計することができます。2カ月に一度購入する人をロイヤル顧客と定義したとき、それが4千パネル中40人(1%)だった場合、ロイヤル顧客の実数は40万人と推計できます。

5segsはBtoBや小規模事業にも活かせる

BtoC事業の場合、各セグメントの人数はこのように定量的なアンケート調査で把握できますが、調査が不向きなBtoBや小規模な事業であっても方法はあります。自社の営業実績として把握しているクライアント数や、その事業カテゴリーに関して官公庁や外部団体が発表しているマーケット規模データ、事業者リストを使えば、およその数字で5segsを作成することができます。数字がなければ、推測でも結構です。

どのようなビジネスにおいても、自社プロダクトがマーケットと考える全体を顧客数(クライアント数)で把握し、自社プロダクトとの関係によって5つのセグメントに分けることは、最小限の顧客分類になります。そして、5segsは社内で共有することで経営の土台となり、複数の組織をつなぐ横串になります。概算でよいので数字を算出し、5segsを作成してみましょう。

TAM顧客数を100%とした場合、自社プロダクトの認知はどれくらいあるだろうか、ロイヤル顧客の割合と一般の割合はいくらだろう、離反はどれくらい発生しているのかなど、社内で認識が合わなくても結構です。まずは、推測の数字でも5segsを作ってみて、意見が合わないなら、どこが合っていないかを認識することが重要です。5segsの作成は、経営と組織が顧客の理解を深めていく第一歩です。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です