「顧客起点の経営」へ改革する3つのフレームワーク

顧客起点マーケティングの本シリーズ「経営とマーケティングの理解」では、ここまでのシリーズ「WHO WHAT HOWと価値の理解」および「ビジネス構造の理解」で解説したことを前提に、顧客起点のマーケティングに基づく経営の改革を解説していきます。なお、本シリーズは書籍『顧客起点の経営』をベースにしていますので、よろしければご参照ください。

成長過程における経営の問題に取り組む中小企業の経営者やスタートアップの方々、あるいは成長鈍化が課題になっている大企業のマネジメント層、また将来的に経営を目指しているマーケターの方々に、経営に顧客理解を実装して「顧客起点の経営」へと改革する、一連のフレームワークと活用方法を詳説します。これらのフレームワークは考案者である西口一希が実務家ないしコンサルタントとして、規模も事業内容もまったく異なる経営に携わる中で確立したものであり、BtoB、BtoCを問わず、また業種や業態を問わず再現性があります。

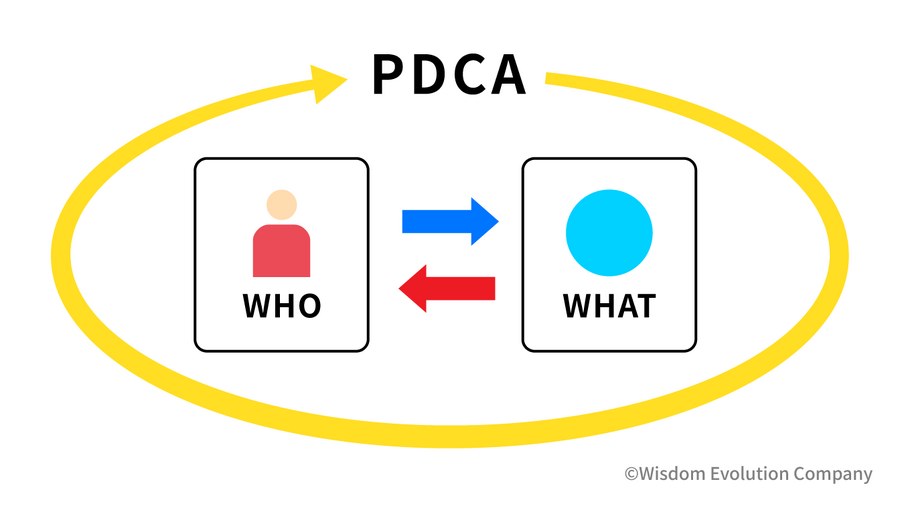

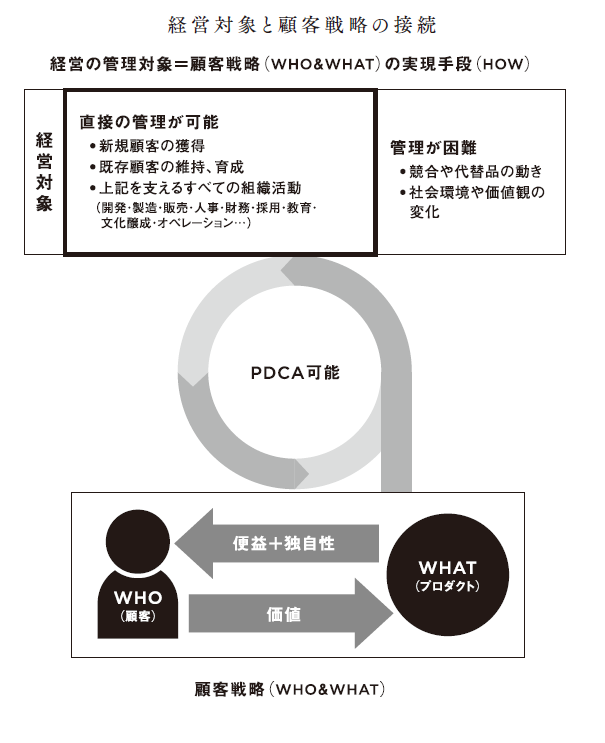

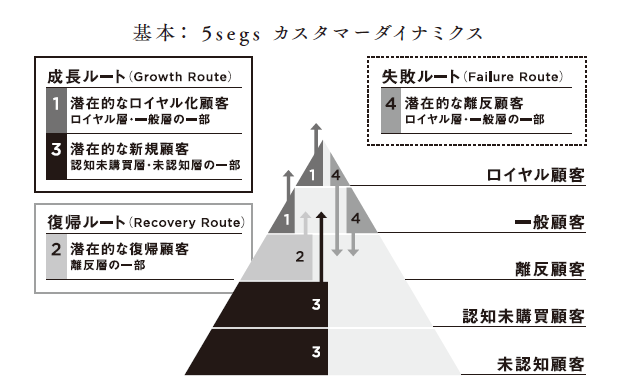

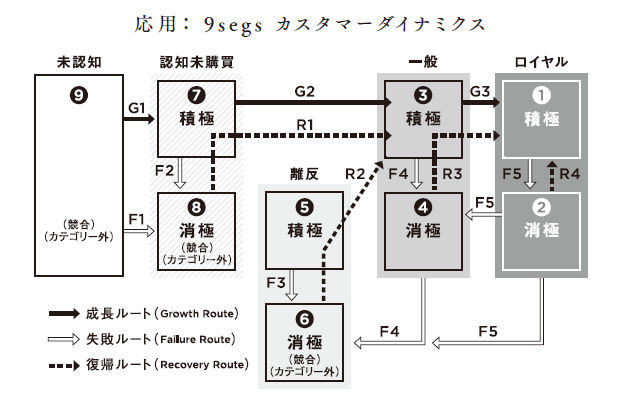

具体的には、3つのフレームワークとそのつながりを紹介します。ひとつ目は、顧客起点の経営改革のフレームワーク。2つ目は、「WHO WHAT HOWと価値の理解」で紹介した顧客戦略(WHO&WHAT)のフレームワーク。3つ目は、「ビジネス構造の理解」で紹介した顧客動態のフレームワークです。顧客動態は、カスタマーダイナミクスとも言い換えられます。これらを使って、顧客の心理、多様性、変化を把握します。

顧客を十把ひとからげに捉えず、「今期は売上20%増!」などと企業視点のみの目標を闇雲に現場に押し付けて迷わせず、「どのような顧客に何が『価値』として受け入れていただけるのか」をすべての起点として、経営の打ち手を組み立てます。そして、顧客にとっての「価値」を起点に利益を上げて、持続的な事業成長を実現します顧客を十把ひとからげに捉えず、「今期は売上20%増!」などと企業視点のみの目標を闇雲に現場に押し付けて迷わせず、「どのような顧客に何が『価値』として受け入れていただけるのか」をすべての起点として、経営の打ち手を組み立てます。そして、顧客にとっての「価値」を起点に利益を上げて、持続的な事業成長を実現します。

経営から顧客が見えなくなっている

「顧客起点の経営」という概念が生まれた背景にあるのは、業界を問わず多くの会社に共通する「経営から顧客が見えなくなっている」という経営課題です。様々な業種や業態における経営相談や投資相談から、この課題が根深く存在することが浮き彫りになりました。

業種や業態が異なり、現場で起きている課題もそれぞれ違うように見えても、根本的な原因を追究すると、組織としての顧客理解が不十分であることに集約されました。商品力が強く、潜在成長力もある企業でも、経営の根幹である顧客理解がおろそかになっていたのです。経営が考える事業成長への戦略はあっても、その中身はほとんどが総花的、もしくは教科書的で似通った定義であり、その場合は具体的な施策に落とし込んでも競合と差がつかず、同質化競争になっていました。

逆に、経営者が顧客をしっかり見つめ、現在の売上と利益は一体どのような方から頂戴しているのかを把握している企業は、着実に事業を伸ばしています。経営が顧客の心理を把握し、自社の投資活動や組織活動を行うにあたって、常に顧客を理由に意志決定している企業だけが、成長しているのです。この経営のあり方が、「顧客起点の経営」です。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です