大量生産で売上を伸ばせた昭和の成長モデル

「顧客を大切に」との考えにまったく賛同できない経営者はいないでしょう。しかし、ただお題目として顧客を大切にしようと掲げることと、実際に顧客理解の仕組みを経営に実装している「顧客起点の経営」とは異なります。

顧客目線を語る経営者は多いものの、実際には売上・利益をはじめとする財務諸表とばかり向き合い、顧客に関する議論がないままに「成果が上がらない」と頭を抱えています。規模が大きくなり、複数の事業を抱える企業ほど、個別の商品やサービスの顧客の行動や心理に思いを馳せられなくなっていく。意図せず経営の視界に顧客の実態が入らなくなり、気付かないうちに顧客が離れてしまうのです。

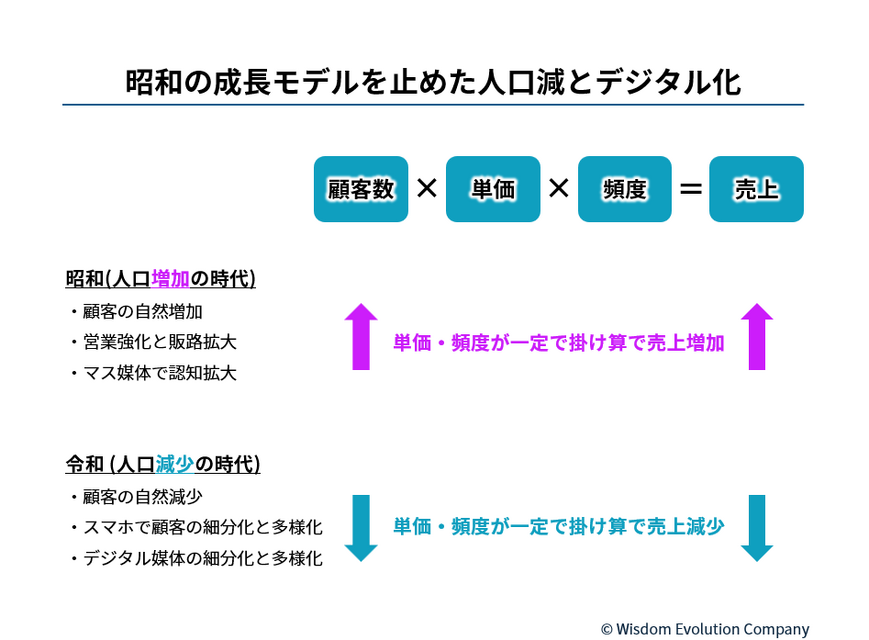

経営から顧客が見えなくなっている問題には、要素のひとつとして、前項で触れた人口減の影響があります。なぜ今、顧客理解に注力しなければいけないのかを知るために、昭和から平成、そして令和にかけての時代の変遷を簡単に振り返ってみます。

かつて昭和の時代は、毎年の人口増加で、BtoCかBtoBかにかかわらず、どんなカテゴリーもマーケットの顧客数自体が拡大していました。プロダクト(商品やサービス)を開発したら、販路と認知を拡大すればよかったのです。営業人員を大量採用し、販路を拡大し、テレビや新聞などのマス媒体で認知を拡大し、人口増をてこに売上も利益も伸びていきました。売上増に伴って、大量生産を効率化して原価を下げれば、さらに販路と認知を拡大できました。

国内での競争相手が増えれば、さらなる大量生産によりコストを抑えて海外に販路を拡大することで事業成長してきました。これが、昭和時代の成長モデルです。

人口減とデジタル化の影響

人口増の時代は顧客の人数が増え、売上も伸びます。当然ですが、売上はBtoC、BtoBにかかわらず「顧客数×単価×頻度」だからです。昭和の時代は、最初の変数である人口が増えれば顧客の人数が自然に増加し、投資対効果が向上していました。

しかし90年代以降、国内人口の伸びは止まり、販路と認知を拡大する環境にも大きな変化が起こります。インターネットが登場し、生活者の興味が分散して、大勢が同じ時間に同じテレビドラマを見ているようなことが起こりにくくなりました。“お茶の間”の喪失です。これに伴ってマス広告が弱体化し、顧客が目にする情報はますます多様化、細分化し、結果として顧客ニーズも多様化しました。また、国境も時間も超えて、既存の物理的な販路を代替するAmazonや楽天のようなデジタル販路(EC)が出現し、昭和を支えた販路と認知の水平拡大は通用しなくなりました。

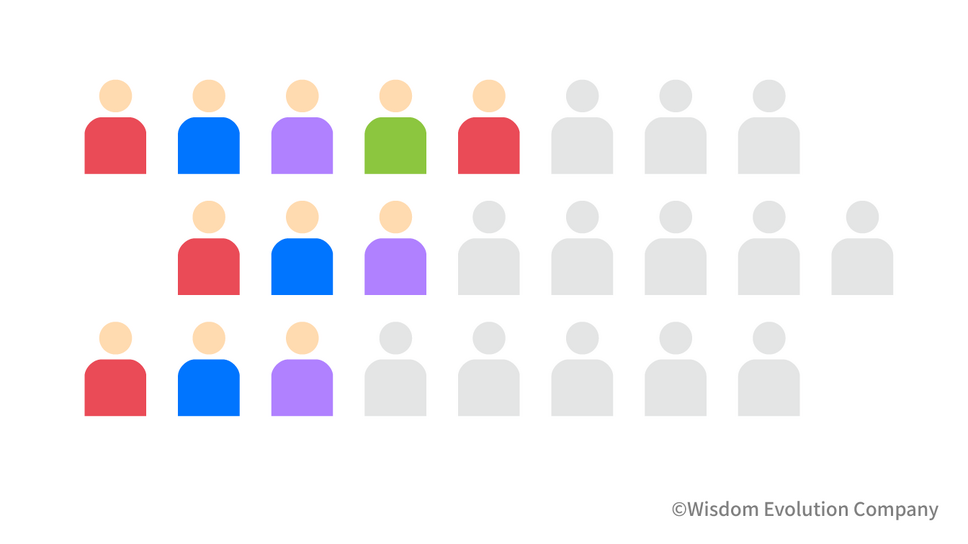

このような顧客の多様化・細分化をさらに急加速させたのは、2007年以降のスマートフォンの浸透です。スマートフォンは、急速に世の中を分断しました。その登場から15年以上が経った今、一人ひとりが持っている情報はバラバラで、価値観やニーズも人によって大きく異なり、マーケット全体が極めて複雑になりました。

かたや、その状況を受けて、企業に対しては様々なデジタルツールや手法が提案されるようになります。結果として、ビジネスの現場はデジタルやITの導入と理解に時間を費やしてしまい、その先にいるはずの顧客の姿がますます見えなくなる事態に陥っています。現場が顧客から離れれば、経営者はさらに顧客の現実から遠ざかります。この現象に、業種や業態によらず、ほとんどの企業が直面しています。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です