Amazon:良い売上、悪い売上 「利益」を最大化し持続させるマーケティングの根幹

書籍『良い売上、悪い売上 「利益」を最大化し持続させるマーケティングの根幹』(Amazon)

2025年10月14日発行/翔泳社

2025年10月14日、翔泳社より、書籍『良い売上、悪い売上 「利益」を最大化し持続させるマーケティングの根幹(MarkeZine BOOKS)』が発売になりました。ここでは出版社の承諾を得て、本書より「はじめに」を全文掲載します。

なお、Wisdom-Betaでは本書の内容の解説動画も公開しています。併せてお役立てください。

はじめに 売上には、2つの“種類”がある

「今期の目標は、売上〇%増だ」

「売上が未達? それなら至急、売上増を見込めるプロモーションを実行しよう」

「え、どんな〝種類〞の売上でも良いのかって? 何を言っているんだ、売上に種類なんかあるか。とにかく売上額を増やすのが重要だ!」

……これは、本書の内容を知らない架空の上長による、誇張した声掛けの例です。上長から現場へと「売上目標が達成できていないから策を打て」と指示されるのは、よくあることです。本書を手に取られる方々は、少なくとも指示される側の現場経験か、またリーダー層なら指示する側の経験がある方も多いでしょう。

ただ、売上の“種類”というのは、耳にされた方はあまりいないと思います。売上は、文字通り「商品やサービスなどのプロダクトが売れた金額」あるいは「広告収入など、その事業のビジネスモデルにおける収入として得られた金額」です。多くの事業で、売上の総額と、そこから費用を差し引いた利益が財務部門で計算され、利益として報告されます。

どんなビジネスでも売上が上がればすばらしく、売上が下がれば問題であり、その〝種類〞が問われることはありません。ですが、本書ではまず「売上には2つの種類がある」ことを提案します。それは「良い売上」と「悪い売上」です。そして、事業成長には「良い売上」を最大化し、「悪い売上」を最小化する必要があること、その見分け方と実践方法を解説します。

これらは、筆者がP&G、ロート製薬、ロクシタン、スマートニュースと複数の事業に関わり、またその後にBtoC、BtoB含め多種多様な業界の450社を超える(2025年10月時点)国内外の企業の相談やコンサルティングを担当させていただいた経験を通して概念化・体系化したものです。拙著『顧客起点マーケティング』(翔泳社)、『顧客起点の経営』(日経BP)などの考え方のベースになっているのはもちろん、誤解を恐れずに言えば多くの方が明確に気づいていない、しかし、あらゆるビジネスの運命を左右する真理だと考えています。

「大成功した」「V字回復した」と話題になった事業やブランドの多くが、その後ニュースにならないことはめずらしくありません。実は、その大半は、大規模なマーケティング投資や資本投資を行って多くの新規顧客を短期間に集めて売上を上げたものの、ほとんどの顧客が継続(リピート)していない状態になっています。新規顧客による売上から、販管費などの費用や資本投資からの減価償却を引くと赤字であり、売上が上がっても赤字状態が続くことで、徐々に投資ができなくなって苦境に直面している場合が多いのです。

筆者もそのような失敗を経験しましたが、これは「①新規顧客の獲得が鈍くなって獲得自体が減る」「②新規顧客化からの継続顧客化(リピート顧客化)、残存率が弱いまま継続顧客が増えない」「③そもそも、継続顧客(リピーター)は少ないのに離反し続ける」といった、三重苦に陥っているのです。

本書で提案する「良い売上」とは、端的に言うと「継続的に利益に貢献する売上」です。「悪い売上」は逆に「一過性で利益に貢献しない売上」です。言い換えると、1回しか購入や利用をせずに離反する顧客からいただく売上です。同じ1万円の売上でも、利益は大きく変わります。継続的に良い売上を積み上げている事業は、短期的に利益の上下があっても中長期的に利益率と利益額全体が成長しますが、一方で悪い売上を積み上げてしまった事業は、短期的には好調に見えてもいつまでも初期投資を回収できず、売上が伸びても利益率が下がり続けて、投資の継続が難しくなり程なく衰退します。

「良い売上」とは、継続的な利益につながる売上で、高い累計利益を生み出します。

「悪い売上」は、一過性の売上で、ほとんどの場合、損失を生み出します。

この2つを区別できるようになり、継続的に高い利益を生み出す「良い売上を最大化」し、「悪い売上を最小化」して、長期的かつ継続的に高い価値を提案し続ける……ことが、本書のゴールです。

ここで少し、筆者の体験を紹介したいと思います。まだ、これらの概念を見いだす以前の話です。

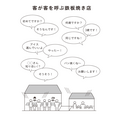

顧客が途切れない鉄板焼き店の秘密

20年ほど前のことです。自分に子どもが生まれるまでは、夫婦でよく外食していたのですが、子どもが生まれてからはなかなか外食するのが難しくなりました。お子さんがいない方も、ファミレスやファストフード店で子連れの方々を見かけると思いますが、子どもは少しもじっとしていませんし、どうしても騒々しくしてしまいます。私たちも、大人がゆっくり飲食を楽しめるようなお店からは足が遠のいていました。

そんな中、たまたま情報誌で「赤ちゃんでも大丈夫」という鉄板焼き居酒屋を見つけ、1歳ほどだった娘を連れて車で行ってみました。最寄り駅からは離れているものの、駐車場が広く、店に入ると大きな鉄板の周りには中高年のお一人様や夫婦、カップルがずらり。小上がりになっている座敷では、赤ちゃんから未就学児や小学生、その親たちでにぎわっています。

さらに店の奥にも空間があり、おもちゃやお絵描きの道具がそこかしこに散らばっています。子どもたちが飽きてくると、そこに移動して一緒に遊び始めます。学生アルバイトさんも、手が空くと子どもたちの相手をしてくれます。その部屋の隣にはいろんなアイスクリームが詰まった大きな冷凍庫があり、子どもたちは、アイスを無料で好きなだけ選ぶことができました。

マスターは気さくな方で、初めて来店した私たちに常連さんだった周りの家族を紹介してくれました。皆さんと話すうちに共通点や共通の知り合いがいるとわかり、話がはずみます。うちの娘も座敷を動き回りましたが、少し大きい子たちが遊んでくれたりして、久しぶりに外食を満喫できました。お会計は、一般的な鉄板焼き店に比べれば少し高い印象だったものの、それをはるかに上回る満足感で、この体験に値段をつけるのは難しいと感じました。

以降、この店には娘が中学生くらいになるまで10年以上通いました。その間にマスターはおもちゃやアイスの種類を増やし、隣の店が売りに出たら買い取って、リノベーションでつないで座敷をさらに広げ、店はどんどんにぎわっていきました。子連れの顧客は、行き帰りにわざわざタクシーを使ってまで通う人もいました。私たちも子連れの常連さんと仲良くなり、週末に常連さんの別荘に集まってバーベキューをしたり、そこにお店から差し入れがあったりと、たくさんの交流が生まれました。

私は当時からマーケティングに携わっていたので、「どうしてこんなお店を実現できているのか」が不思議で仕方ありませんでした。聞くと、広告は何もしておらず、雑誌メディアの取材依頼があれば時々受けている程度だといいます。なので最初に訪れてから何度もマスターと会話して、繁盛の秘密を探りました。いつも、はじめは「僕はただお客さんと話して料理して、皆さんと楽しんでいるだけですよ」としか話されないのですが、次第に経緯や工夫が見えてきました。

マスターはもともとフレンチのシェフで、独立して開業したときはフレンチ風のお好み焼きをメインにしていたそうです。ものめずらしいのもあって様々な顧客層が来店しましたが、あまり利益が出ていない。こんなもんか、と思いながら数年経つころ、常連になる人とそうでない人がわかってきました。

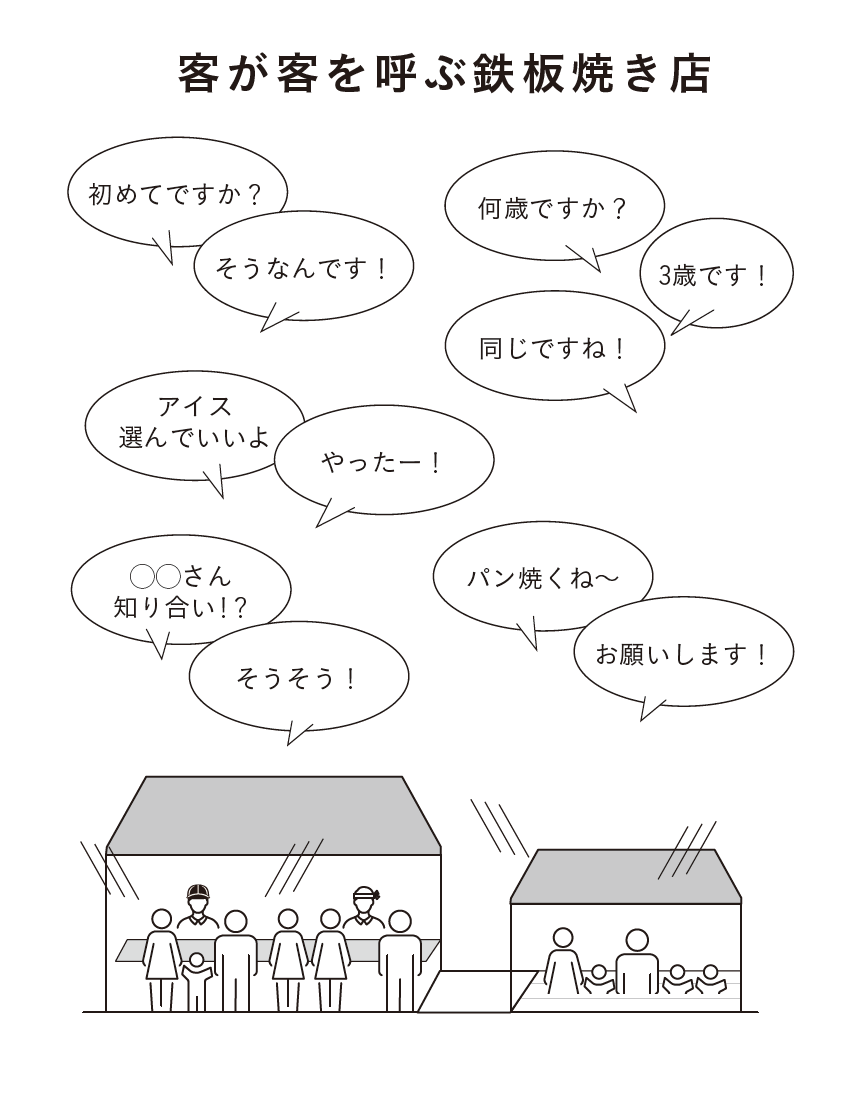

常連になるのは、近くに住んでいて自宅代わりに食事に来る中高年とその友人、カップルや、座敷を重宝する子ども連れでした。新規の方で定着するのは、常連の紹介やお店で仲良くなった人同士が圧倒的に多かったのです。同年代の子どもがいるとそれだけで話題はあるので、ここで仲良くなって次は一緒に来たり、自分たちが来たら連絡し誘ってくれたりする。この子連れ層が年々大きくなり、子連れではない近所の方やカップルは、子ども好きで、子どもの喧騒を受け入れる方が常連になっていました。

常連の方々はメディア掲載や天候などによらず、年間を通して一定の割合で来てくれますが、雑誌などで紹介されて急に増えた新規顧客は、ほとんどリピートしません。マスターは次第に、急に新規顧客が増えて、売上が増えて、仕入れや仕込みやアルバイトの手配でドタバタする時期は利益が少なく、むしろ売上が小さくとも常連客で売上が安定している時期は利益が出ていることに気づきました。また新規客でもリピーターになる方と1回切りで終わる方では明らかに差があると実感し、「常連さんが連れてくる方は同じく常連になりやすい」と感じるようになりました。

そこで改めて意識して顧客に話しかけ、特に子連れの顧客同士をつなげていくと、その顧客からの紹介での来店が起こりやすくなりました。子どもたちが安全に飽きずに過ごせると大人はゆっくり食事ができるので、奥の倉庫スペースは改装されて遊び場になり、地元の学生をアルバイト採用すれば、地元の顧客との会話もはずみ、お兄さんお姉さんに子どもたちもなつくようにもなりました。また鉄板で焼き上げるバターたっぷりのトーストは、子ども連れが必ず頼む人気メニューなので、食事が後半になると、頼まなくてもマスターからの「パン焼くね」との一声で必ず出てきました。そのパンの量が多いので、食べ切れなさそうだと他の家族におすそ分けすることもあり、そこでまた会話が生まれていきました。

結果、常連さんが、次に常連になる可能性が高い新規顧客をどんどん呼び込む構造ができ、売上と利益が年間を通して安定している繁盛店になったのです。もちろん、いくら味に満足しても、大人だけの空間で静かに食事をしたい方は最初の来訪のみで離反しているでしょう。でも、マスターはそうした顧客を追いませんでした。

この鉄板焼き店は、売上や顧客数を追い求めた結果、繁盛したわけではありません。どのような顧客が再来店につながり、その方々は何を求めて来られているのか、何がきっかけなのか、何が重要なのか。そのニーズに応えようとし続けたことで、常連を維持しながら〝常連候補〞の新規が自然に集まる店になったのです。子どもが大きくなった後、久しぶりに夫婦で店を訪れましたが、常連からつながっていった多くの若い家族と子どもたちの活気でますますにぎわっていました。

継続的に利益に貢献する「良い売上」にこだわるべき理由

20年以上経ってマーケティング視点で振り返るこのお店の話は、決して特殊な事例ではないと言えます。今ではオンラインの口コミやSNSで、どんな製品やサービス、あるいはビジネス形態でも、人が人を呼ぶ構造が強くなっています。鉄板焼き店のマスターが日々、直接顧客に触れ、数字を振り返る中で試行錯誤を経てたどり着いたように、どんなビジネスでも、常連さんの特徴的な行動や継続のきっかけをつかんで再現を図ることで、同じ成功にたどり着くことはできます。

マーケターなら、新規顧客の獲得には大きなコストがかかり、逆にリピーターの維持にはコストがあまりかからないことを、肌感でつかんでおられるはずです。その違いを計算すれば、必ず新規顧客の売上は利益貢献が少なく、リピーターである継続顧客からの売上から得られる利益がビジネスを支えているのです。この構造を理解すれば、長期的かつ継続的な利益の拡大、その利益を再投資して売上の拡大につなげることができるのです。現に、様々な失敗を経て、この構造に気づいてから、筆者は今いろいろなビジネスにおいてこの概念を踏襲し、事業成長につなげています。

本書で提案する「良い売上」とは、「継続的に利益に貢献する売上」です。逆に「悪い売上」とは「一過性で利益に貢献しない売上」です。世の中のほとんどの事業は新規獲得に大きなコストをかけているため、1回きりの購入や利用で終わってしまうと、最初にかけたコストを回収できません。むしろ赤字です。その赤字を埋めているのは、リピーターからの利益です。

すべての顧客は1回目の購入時は新規顧客なので、その初回購入が成立した時点ではほぼ赤字です。さらに、新規顧客の多くは離反するので、100%が継続してくださるビジネスはあり得ません。なので、時間軸を念頭に入れて新規顧客の継続率を高めないといけませんし、新規の段階から「継続の見込みが高い」顧客を見極めて、その方々により多く新規流入していただくことが重要になります。単に「新規よりもリピーターを優先すべき」とか「リピーターより新規」といった優先順位の話ではないのです。「良い売上」になる顧客を最大化し、「悪い売上」になる顧客を最小化することが、ビジネスの本質だと言えます。これはBto Cに限らず、Bto B含めてすべてのビジネスに共通する本質です。

競争が少なく、人口が増えてクライアント数が増えていた昭和の時代であれば、単純に顧客数を増やして売上増を追い求めれば、利益率は下がっても総額としての利益額が増えるので、ビジネス上、大きな問題ではなかったかもしれません。この時代には「売上がすべてを癒す」という言葉もありました。

しかし、国内外含めて競争が激しく、人口もクライアント数も増えない今は、「とにかく売上を上げろ」と号令をかけて生き残れる時代ではありません。すべてのビジネスパーソンは、これまで以上に顧客とクライアントをよく理解し、長期の生存戦略として意識的に「良い売上」を最大化し、積み重ねていく必要に迫られているのです。

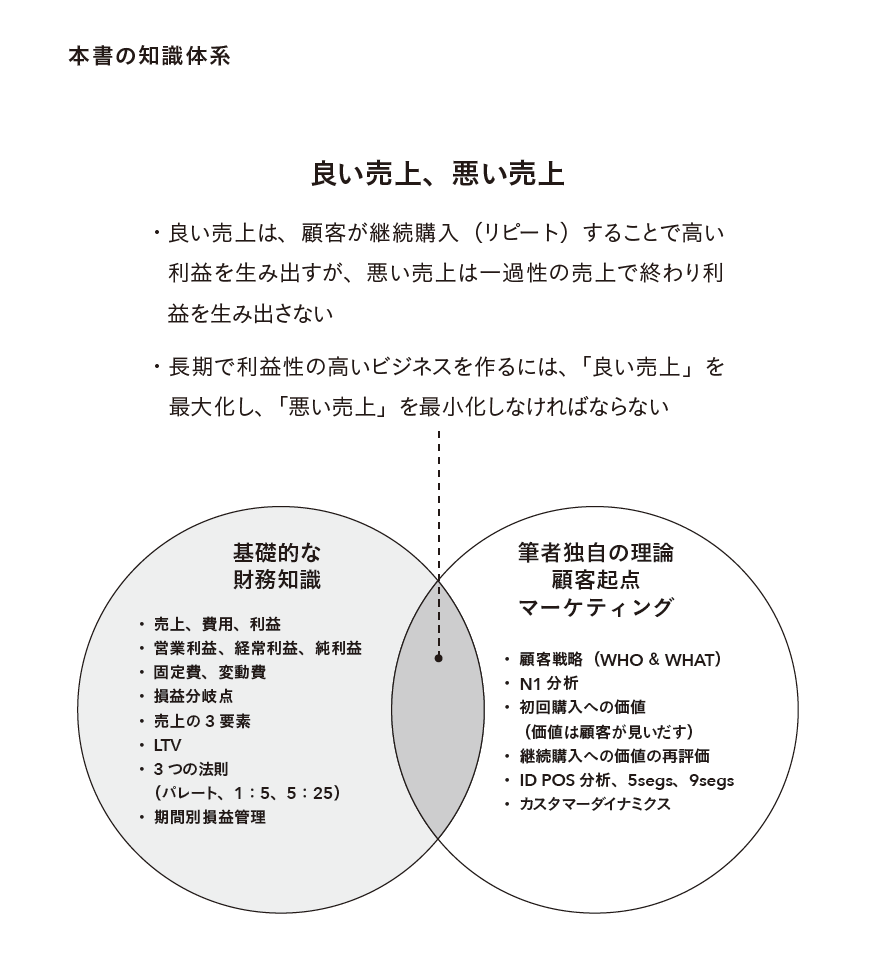

なお、これまで筆者のいずれかの書籍をお読みいただいている方に、筆者の理論と本書の概念「良い売上、悪い売上」がどのように体系立っているかをお伝えしておきます(図)。もちろん、これまでも一般的なビジネスの知識体系に立脚して筆者の理論「顧客起点マーケティング」を提示してきましたが、本書では、基礎的な財務知識が不可欠になります。財務は苦手とするマーケターも多いので、もう少し本書の概要を知っていただくための序章を経て、第1章で財務に関してマーケターに必要な最低限の解説をします。

さて、序章から4章まで、次のようなことを解説していきます。いずれかに疑問や興味を感じる方は、ぜひ続きを読み進めてみてください。

「売上を上げれば利益も上がる」は昭和の神話

ほとんどのビジネスは、初回購入で利益は出ない

売上向上を目指すと、簡単に実現できる悪い売上を積み上げてしまう

同じ1万円の売上でも、利益率は大きく異なる

既存顧客は永遠ではなく、必ず離反する

「価値」が高いと、価格を維持もしくは上げられ、費用は抑えられる

「パレートの法則(2:8の法則)は、長期の累計利益で考えるべき」の意味

「5:1の法則 ー新規獲得にかかる費用は、既存維持の約5倍かかる」の意味

「5:25の法則 ー既存顧客の離反を5%改善すると、利益が25%改善する」の意味

LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)とは、継続型ビジネスの最重要指標

LTVが高い顧客=良い売上をもたらす顧客=継続性の高いロイヤル顧客

どうしたら、LTVを利益ベースで把握できるか

どうしたら「将来、良い売上をもたらしてくれる顧客」を早期に見極められるか

顧客を把握する方法:ID POS分析、5segsおよび9segsカスタマーダイナミクス

「増収減益」のほとんどは「増収増益」に転じない

また、章では「経営を左右する二大問題」として、「売上至上主義が引き起こす問題と対策」「新商品の成長の罠 ーミルフィーユの崩壊」を解説しました。これらは経営問題に関わる内容ですので、経営レベルでの問題をまず理解されたい経営者やCMOクラスの方は、5章から読んでいただくことをお勧めします。現場のマーケティング実務者の方は、4章までを学んでから、必要に応じてお読みください。

6章では、書籍『THE MODEL』(翔泳社)著者の福田康隆氏に監修いただき、Bto B領域における「良い売上」「悪い売上」を解説していきます。

さらに6章の後には、一休.comの榊淳社長、花房みのり氏との特別対談を収録しました。筆者が考える「良い売上と悪い売上」の管理を徹底されている同社のお話から、ぜひ「良い売上」を追求するための示唆を得てください。

本書を通して、経営層を目指すマーケターや現在の経営層の方々、すべてのビジネスパーソンの方々が投じる費用や労力が最大限に「良い売上」に結実するよう執筆を進めます。お役に立てていただけたら幸いです。

Amazon:良い売上、悪い売上 「利益」を最大化し持続させるマーケティングの根幹

書籍『良い売上、悪い売上 「利益」を最大化し持続させるマーケティングの根幹』(Amazon)

2025年10月14日発行/翔泳社

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です