近日発売予定の著書『マーケティング手法大全』で紹介するマーケティングの発展に関して大きな影響を与えてきた26人を含む41人の紹介と、主要な理論や研究の概要を解説します。マーケティングの学習と実践に役立てるべく、41人の貢献の中に見える共通項や異なる視点を学びとっていただければと思います。

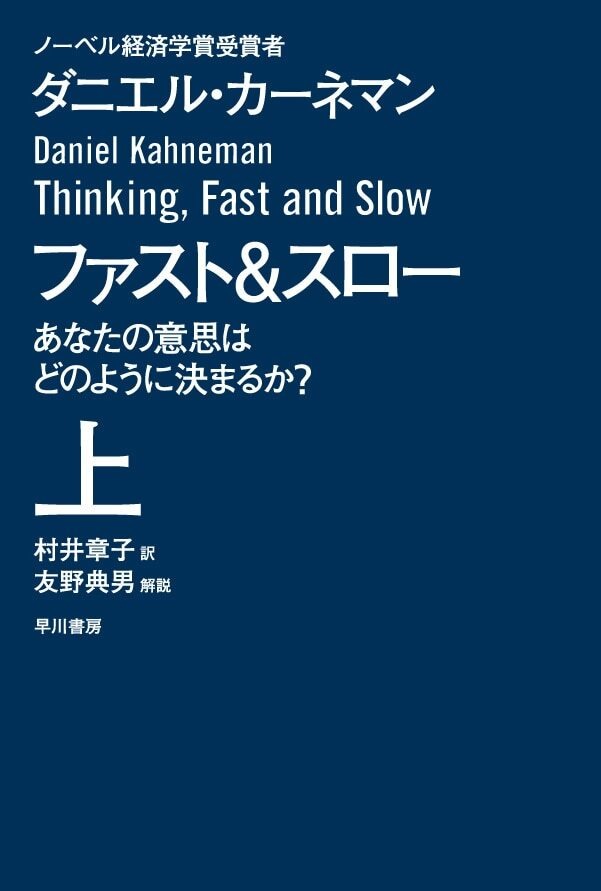

ダニエル・カーネマン(Daniel Kahneman、1934年 - )は、イスラエル出身のアメリカの心理学者であり、人間の意思決定における認知バイアスや感情の役割を明らかにし、行動経済学という新たな分野を確立しました。特に、アモス・トベルスキー(Amos Tversky)との共同研究で確立した「プロスペクト理論」は、従来の経済学の前提を覆す画期的なものでした。彼の著書『ファスト&スロー あなたの意思決定を大きく変える(Thinking, Fast and Slow)』は、人間の思考プロセスを体系的に解説し、広く一般読者にも影響を与えました。彼の理論は、マーケティング分野にも大きな影響を与え、より効果的なマーケティング戦略の立案に貢献しています。

「行動経済学」

行動経済学は、心理学、認知科学、社会学などの知見を経済学に取り入れ、人間の経済行動をより現実的に理解しようとする学問分野です。従来の経済学では、人間は常に合理的で自己利益を最大化するように行動すると仮定されていましたが、行動経済学は、人間の意思決定には認知バイアスや感情などが大きく影響することを示しています。

「プロスペクト理論」

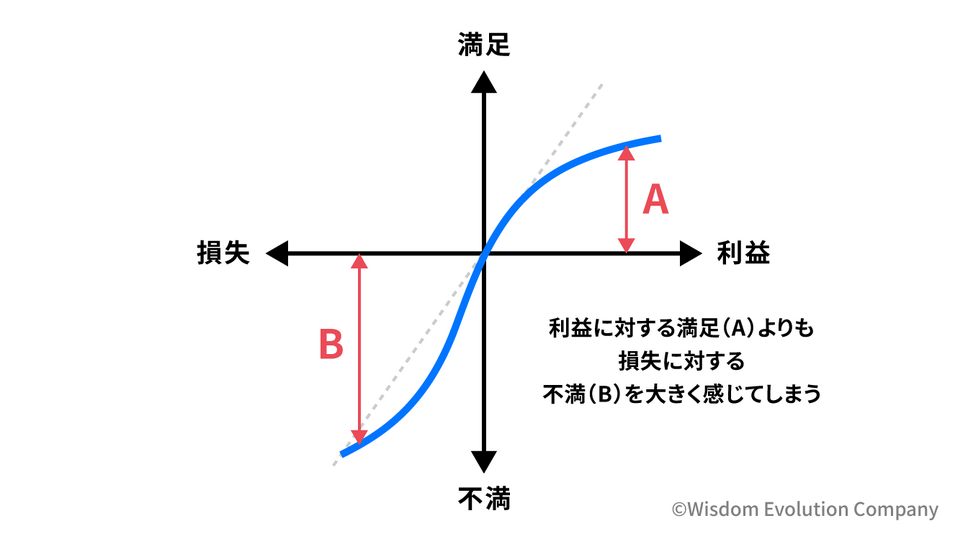

プロスペクト理論は、人間がリスクのある状況でどのように意思決定を行うかを説明する理論です。従来の期待効用理論では、人間は期待される効用(利益)を最大化するように行動するとされていましたが、プロスペクト理論は、人間は利益よりも損失に対してより敏感であり、確率の捉え方も客観的ではないことを示しています。プロスペクト理論の主な特徴は以下のとおりです。

参照点(Reference Point): 人間は、絶対的な価値ではなく、参照点からの変化に基づいて価値を判断します。例えば、100万円得ることと、元々200万円持っている人が100万円失うことでは、同じ100万円の変動でも感じ方が異なります。

損失回避(Loss Aversion): 人間は、同じ金額の利益を得るよりも、同じ金額の損失を避けることを強く望みます。例えば、100万円得られる可能性と100万円失う可能性が同じ場合、多くの人はリスクを避ける選択をします。

確率の歪み(Probability Weighting): 人間は、確率を客観的に捉えるのではなく、小さな確率を過大評価し、大きな確率を過小評価する傾向があります。例えば、宝くじのような当選確率の低いものに多くの人が魅力を感じるのは、このためです。

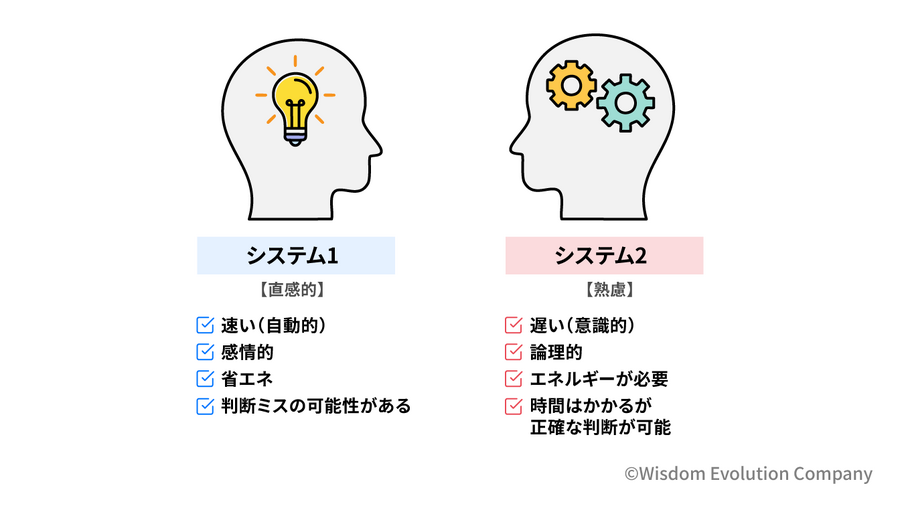

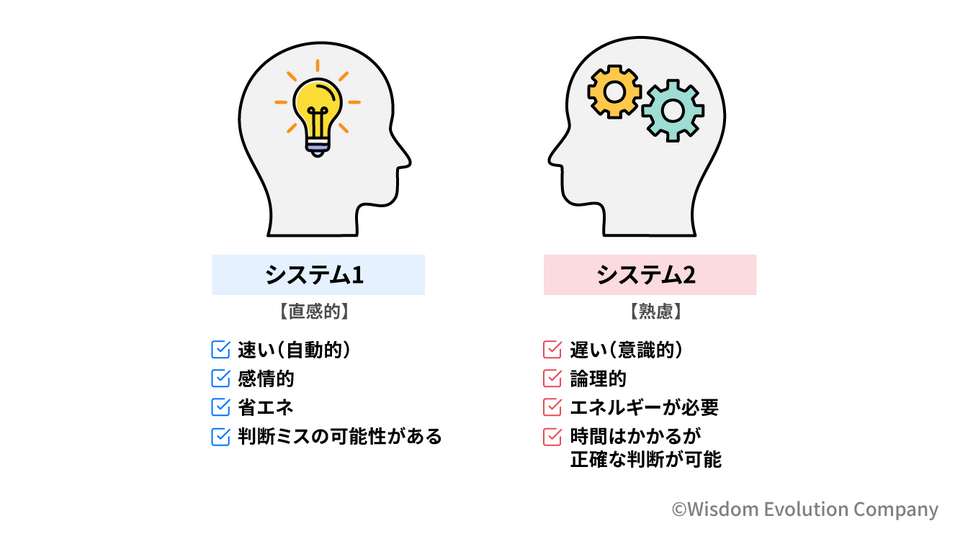

「システム1」と「システム2」

システム1(System 1): 高速で直感的、感情的な思考システム。自動的、無意識的、努力を要しません。例えば、顔を見て表情を判断したり、簡単な計算をしたりする際に使われます。

システム2(System 2): 低速で論理的、熟慮的な思考システム。意識的、努力を要し、複雑な計算や論理的な推論を行う際に使われます。

カーネマンは、システム1が日常的な意思決定の大部分を担っている一方で、システム2は注意が必要な状況や複雑な問題解決に用いられると述べています。しかし、システム1は様々な認知バイアス(先入観や偏り)の影響を受けやすく、誤った判断をしてしまうことがあるため、システム2で意識的に制御することが重要であると指摘しています。

カーネマンの理論や行動経済学や心理学は、マーケティング分野に大きな影響を与えており、例えば、同じ情報でも、表現の仕方(フレーム)によって受け手の印象が変わる「フレーミング効果」があり、例えば、「90%の人が効果を実感」と「10%の人が効果を実感できなかった」では、同じ情報を伝えているにもかかわらず、前者のほうがポジティブな印象を与えます。また、最初に提示された情報(アンカー)が、その後の判断に影響を与える「アンカリング効果」では、最初に高額な商品を見せることで、その後に提示する商品の価格が安く感じられる効果があります。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です