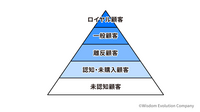

「シェア100%の場合の顧客数=市場」を定義する

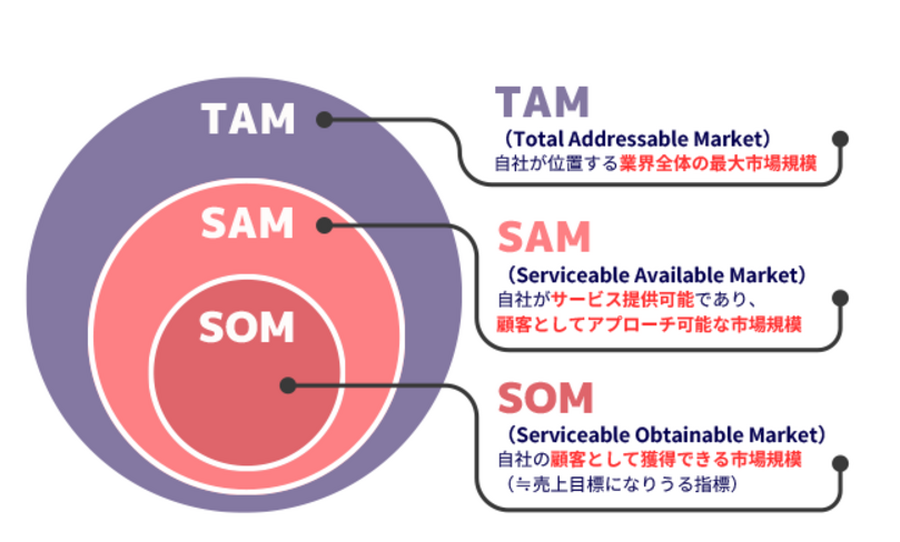

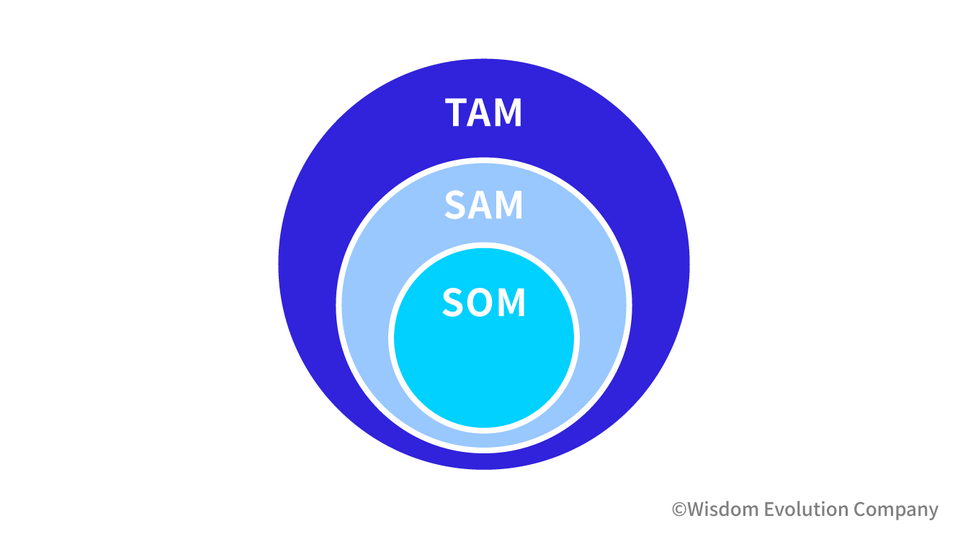

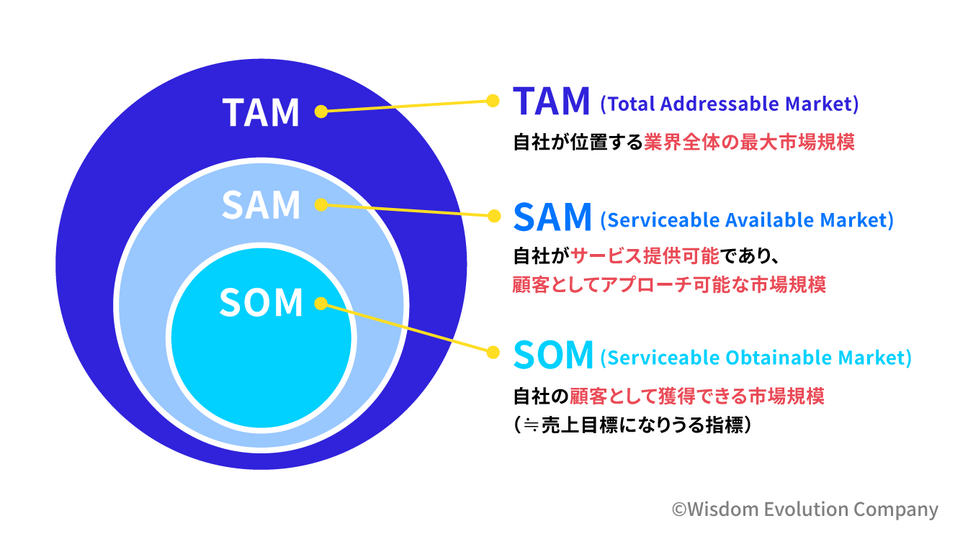

顧客を分類するには、自社プロダクトが対象とするマーケット全体を捉えることが第一歩です。マーケットを定義し、顧客を適切にセグメントして、その多様性を把握します。対象とするマーケット全体の顧客数は、「TAM(Total Addressable Market)顧客数」と表します。理論上、自社プロダクトが100%シェアを獲得した場合の顧客の総人数が、TAM顧客数となります。

顧客の定義とTAM顧客数の把握が必要な理由は、対象をどう定義するかによって、将来的な見込み売上や顧客数(市場規模)、競合となるプロダクト、そして顧客心理がまったく異なるからです。

顧客の定義は、現在購入されている方だけではありません。現在の顧客はもちろん、将来的に顧客になっていただきたいが今は自社プロダクトを購入していない、あるいは認知すらしていない人も含みます。TAM顧客数はその事業において顧客になり得る、潜在顧客を含めた全体の人数が何人いるのか、BtoBであればマーケット全体でクライアント数が何社になるかなど、プロダクトの総需要(総市場)を支える顧客の数を指します。

例えば、全国規模で営む通販スキンケア事業のマーケット全体を「20代女性」と定義すると、その事業が100%シェアを獲得した場合、理論上は総務省人口推計の20代女性の人数がTAM顧客数になります。20代女性に加えて「このような特性や嗜好の人」とするなら、参考文献やネットアンケート調査を通して20代女性全体における対象者の出現率を推定し、20代女性の人口に掛ければおよそのTAM顧客数を求められます。どのような人を対象顧客とするのかは、自社で決めれば問題ありません。もともとの想定対象者でもいいですし、20代男女と考えていたが実は30代に売れているなら、今後は30代を対象とする前提で30代をTAMにしてもかまいません。なお、性別や年齢はあくまで例で、どんな定義でも差し支えありません。

BtoBなら、例えば機械メーカー向けに金属加工の事業を営む企業が、商圏を100㎞圏内のメーカーと定義すれば、経済産業省や商工会議所のデータからおよその数も社名も特定できます。それが300社なら、TAM顧客数は300です。投資を行い利益を上げるビジネスにおいて、どのマーケットで事業を行うか、その総需要の定義は欠かせません。

TAM顧客数の具体的な求め方

顧客の人数に関して、自社内にデータがまったくなくても、TAM顧客数のおおまかな試算は可能です。例えば「①18歳~69歳の女性すべて」を対象とする基礎化粧品の場合、総務省の人口推計を参照して4千万人なら、TAM顧客数は「4千万人」です。仮にその基礎化粧品がシェア100%を獲得したら、顧客数は4千万人になります。

年齢層が同じでも、対象顧客の定義が「②基礎化粧品の使用習慣があり『自分は敏感肌だ』と思う人」あるいは「③シミやシワの改善を強く望む人」などの場合、TAM顧客数はもっと絞られます。その際は、ネット検索で入手できる参考文献を使うか、簡単なネットアンケート調査で対象年齢層における②や③の割合を確認し、4千万人にその割合を掛ければわかります。 仮に「敏感肌だ」と思う人が20%なら、4千万×0.2=800万人になります。

性別や年齢によらない、価値観などの軸で顧客を定義する場合も、その顧客層の一般生活者における出現率を調査で把握すれば、およその人数を推計できます。こうした情報はBtoBの分野でもネット検索で見つかるので、最初は精度を気にしすぎずにTAM顧客数を算出してみましょう。

顧客の定義によって顧客心理も事業の展望も変わる

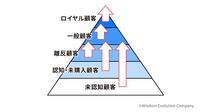

顧客の定義とTAM顧客数の把握が必要な理由は、対象をどう定義するかによって、将来的な見込み売上や顧客数、競合プロダクト、そして顧客心理がまったく異なるからです。当然、取るべき戦略も異なります。

ここで顧客をどう定義するかには、正解はありません。事業として、どの市場の顧客により多く、あるいは深く価値を見いだしていただきたいかという意思の問題です。敏感肌の人を対象にしていたが、実際には異なる顧客層に多く購入されている場合、意思と現実がずれているので、投資の見直しが必要です。もしくは実際に購入している顧客層により大きな成長の可能性を見いだし、対象顧客を変更するなら、「対象とする顧客」の定義を書き換えて、改めてTAM顧客数を算出すればよいのです。

スタートアップ領域では、マーケットを把握するために「TAM(Total Addressable Market)」と呼ぶマーケット全体の「売上」を使いますが、顧客起点マーケティングで使うのは売上ではなく顧客数です。理由は、売上で捉えていると、顧客の心理と行動に目がいかなくなり、無駄な投資が増えてしまうからです。

売上は「顧客数」×「単価」×「頻度」ですが、単価と頻度を決めるのは顧客です。単価や頻度を上げて売上を伸ばすには、その顧客の心理と行動を変えるしかありません。優良顧客は単価や頻度が高く、一過性の顧客は低くなります。つまり掛け算の結果としての売上だけを見ていては、自社プロダクトが生み出している顧客への価値が見えなくなるのです。売上としてのTAMを追いかけるだけでは、組織は顧客から意識が離れていきます。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です