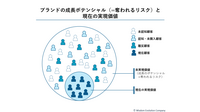

伸び悩みの要因はプロダクトか、認知形成か

認知形成が売上に与える影響は大きいです。認知を十分に形成できていないから売れていないのに、見た目の売上上昇が止まったからといって投資を止めてしまうケースがよくあります。しかし、伸びないのはプロダクトアイデア自体に問題があるのか、それとも認知不足なのかを冷静に見極めないと、成長機会を自ら摘んでしまうことになります。

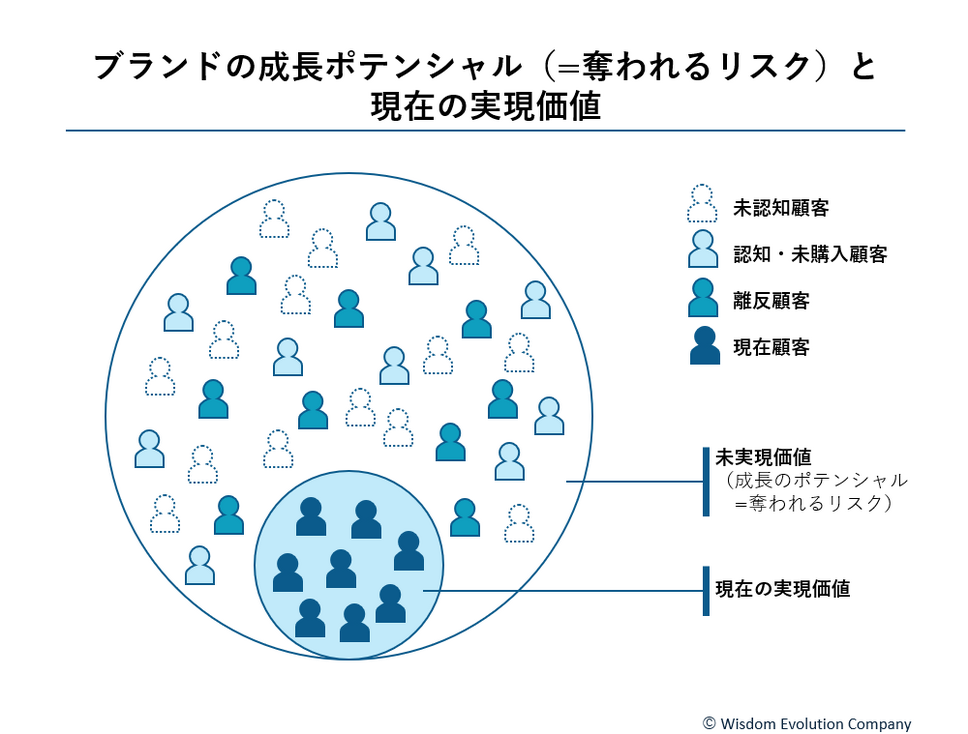

もし、対象とする顧客に十分に認知され、内容も理解されているのに売れないならば、プロダクトの改善を検討する必要があります。しかし認知が不十分なら、もう少し投資を重ねることでシェア拡大の可能性があるかもしれません。もし、自社プロダクトを認知していない顧客に対して、追随する競合が先に認知を獲得したら、顧客が競合に一気に流れてしまうリスクがあります。逆に自社が後発の側で、プロダクトアイデアがあれば、先発プロダクトより大々的に認知獲得の施策を展開するか、まだ先発プロダクトを認知していない特定の顧客層に効率的にアプローチすることで追い越せる可能性があります。

新規参入の場合、優れたプロダクトアイデアを有しながらも認知形成に遅れている商品やサービスを見つけ、自社でプロダクト開発をして一気に認知を取れば、カテゴリーにおけるシェアを奪うことができるでしょう。特許技術や政府規制などの特殊な参入障壁がない限り、顧客にとっては「本家本元かどうか/先発かどうか」はあまり関係ないことが多く、認知をいち早く形成したプロダクトが‟本物”としてカテゴリーを支配することになります。

認知形成の取り組みの方向性

自社プロダクトを模倣した競合商品が登場すると、企業の視点では「単なる模倣であって新しくない」「だから脅威ではない」と軽視しがちです。しかし、まだ自社プロダクトを認知していない顧客にとっては、その競合商品は「新商品」として受け入れられるのです。この点は、顧客起点でマーケティングを組み立てるべき理由のひとつです。

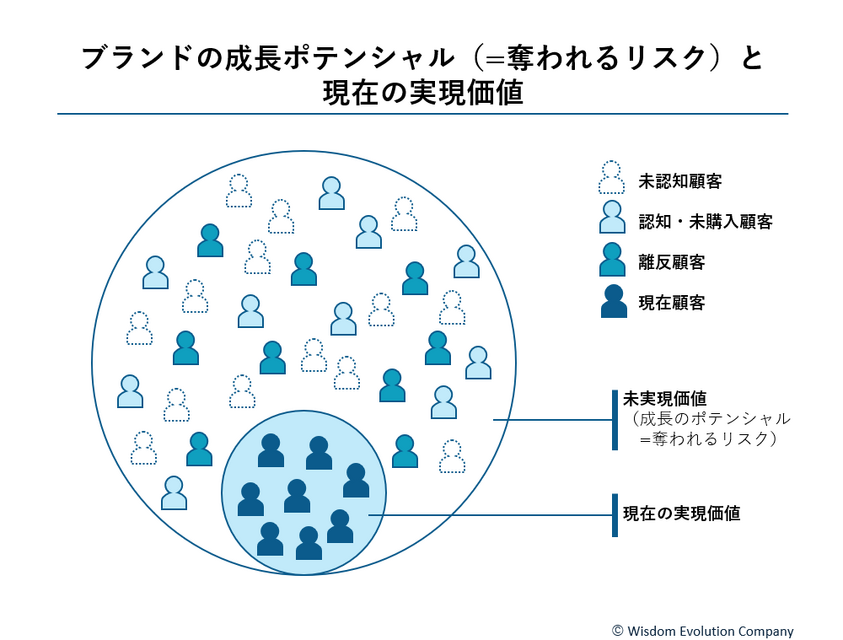

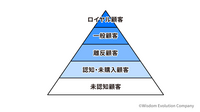

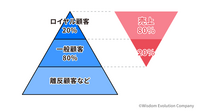

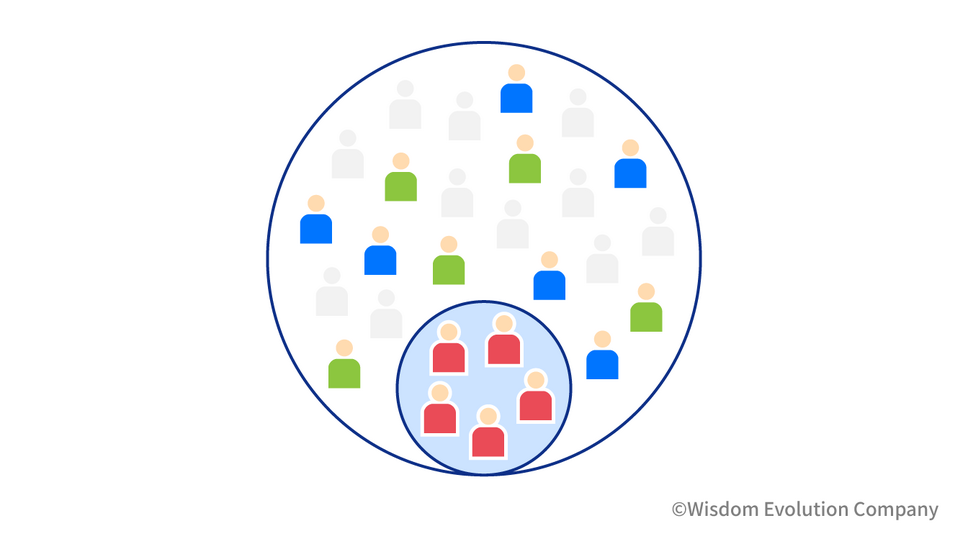

ポジティブに考えると、マーケットの対象顧客全体で50%の認知すら取っていない商品は、今実現している顧客数や売上の倍以上の成長ポテンシャルを有しているといえます。またネガティブに捉えると、追随する競合の参入によって、売上を大きく失うリスクを抱えています。まだ実現できていない成長のポテンシャルが存在する理由と取り組みの方向性を整理すると、顧客の状態として、主に次の3種類が挙げられます。

1.そもそも知らない

2.知っているが買う理由や動機がない

3.知っていて買いたいが販路がない、わからない

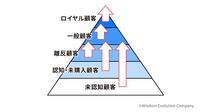

ひとつ目として「買っていただきたい顧客がそもそも知らない」場合、 マーケティング投資の対象となる顧客層と訴求内容の見直し、つまり顧客戦略「WHO&WHAT」の見直しが必要です。訴求すべきことのピントがずれている、もしくは大前提となる顧客の見極めが誤っている可能性もあります。それらが明確に誤っていなければ、次にメディア戦略(選択や投資量)を再検討します。特にマスメディアを使用しない場合の認知形成は、限定的になりがちなので注意します。

2つ目として「知っているが買う理由や動機がない」場合は、対象顧客層と訴求内容を見直し(プロダクトアイデアの問題か、それともコミュニケーションアイデアの問題かを見極めてアイデアを強化する)、便益に対して価格が適切かどうかを再検討します。許容される価格を見極めて改定しながら、そもそものプロダクトアイデアの改良に取り組みます。独自性がないのか、それとも便益がないのかを、四象限で精査し強化します。

3つ目として「知っていて買いたいが販路がない/わからない」場合は、販路自体の拡大強化、もしくは、どこで買えるのかという販路自体の認知形成を強化します。この場合、裏を返せば販路さえ整えれば購入の可能性が大きいので、早急に手を打つべきでしょう。

それぞれの方向性や「アイデア」は、事前にコンセプト評価やテストマーケティングを行ってから実行します。

まだ会員登録されていない方へ

会員になると、既読やブックマーク(また読みたい記事)の管理ができます。今後、会員限定記事も予定しています。登録は無料です